Uno. Washington, junio de 1944. Frente a la posición neutralista de Argentina en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franklin D. Roosevelt calificó dicha política de “un ataque más del fascismo a la causa democrática universal”, y dispuso tres medidas: congelar las reservas de oro argentino en la Reserva Federal, prohibir que buques mercantes con su bandera atraquen en puertos del país rioplatense, y sugirió a las repúblicas de América Latina el retiro de sus embajadores acreditados en Buenos Aires.

Dos. Buenos Aires, abril de 1945. Por entonces, el vicepresidente Juan Domingo Perón circulaba en distintos espacios militares y sindicales, aludiendo al carácter imperialista de los bandos en pugna, motivo que llevó a que el Departamento de Estado designase a Spruille Braden embajador en la capital argentina.

Tres. Braden venía de Cuba, con el anhelo de formar un frente de partidos liberales antifascistas. O sea, un frente antifascista de libre mercado. Y la primera reunión entre ambos personajes coincidió, “casualmente”, con la publicación de un manifiesto suscrito por más de 300 entidades de la industria y el comercio que criticaban la política salarial de “inflacionaria”.

Cuatro. Braden ofreció a Perón el apoyo de Estados Unidos a cambio de abrirse a las inversiones yanquis. Respuesta: “Al que hace eso en mi país se le llama hijo de puta. Prefiero que ustedes digan eso de mí, y no mis compatriotas”.

Cinco. El embajador gringo permaneció apenas cuatro meses en Buenos Aires. Tiempo suficiente para organizar la oposición, impulsando la tristemente célebre Unión Democrática (UD, conservadores, socialistas, liberales y comunistas), y ocasión en la que Vittorio Codovilla (secretario general del Partido Comunista), ensayó un elogio surrealista: “Braden es un hombre sensiblemente democrático”. Pegándose un tiro debajo de la panza, el sector oligárquico del gobierno encarceló a Perón, y el 17 de octubre, sin que nadie los haya convocado u organizado, millares de trabajadores se movilizaron hacia la histórica Plaza de Mayo, exigiendo su liberación.

Seis. Así nació el movimiento nacional, popular y espontáneo de masas que luego será llamado “peronista”, y en febrero de 1946, con la consigna servida en bandeja por el imperio (“Braden o Perón”), triunfó con 54 por ciento de los votos. La UD cosechó poco menos de 46 por ciento, número que desde entonces permanece más o menos inamovible entre los amigos de la “libertad”, y después que pague Dios. Pero en aquel histórico octubre de hace 80 años, Argentina parió trillizos: peronistas, antiperonistas y no peronistas.

Siete. Diez años después, el 16 de junio de 1955, la Armada bombardeó Plaza de Mayo y la Casa Rosada (más de 300 civiles muertos y cientos de heridos), y el 16 de septiembre, Perón fue derrocado por un golpe oligárquico-eclesiástico-militar. Uno de los golpistas, el almirante Isaac Rojas, declaró: “El pueblo argentino puede estar tranquilo porque el país no gastó una sola bala, ya que desde el mar fuimos asistidos por la marina británica”.

Ocho. Mientras, en Londres, el primer ministro, Winston Churchill (quien solía decir “no dejen que Argentina se convierta en potencia, arrastrará tras ella a toda América Latina”), declaró en la Cámara de los Comunes: “La caída del tirano Perón es la mejor reparación al orgullo del imperio, y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida ni tampoco después de muerto”.

Nueve. Los vecinos del edificio donde vivía, habitado por profesionales, burócratas y comerciantes que habían prosperado con la política económica del peronismo, exclamaban con júbilo: “¡Cayó el tirano!” Pero a la vuelta de casa, en un conventillo de familias de obreros y trabajadores que compartían baño y cocina, el clima era totalmente distinto y similar al de ahorita, tras las elecciones legislativas de medio término que el domingo convalidaron la gestión “anarcocapitalista” de Javier Milei.

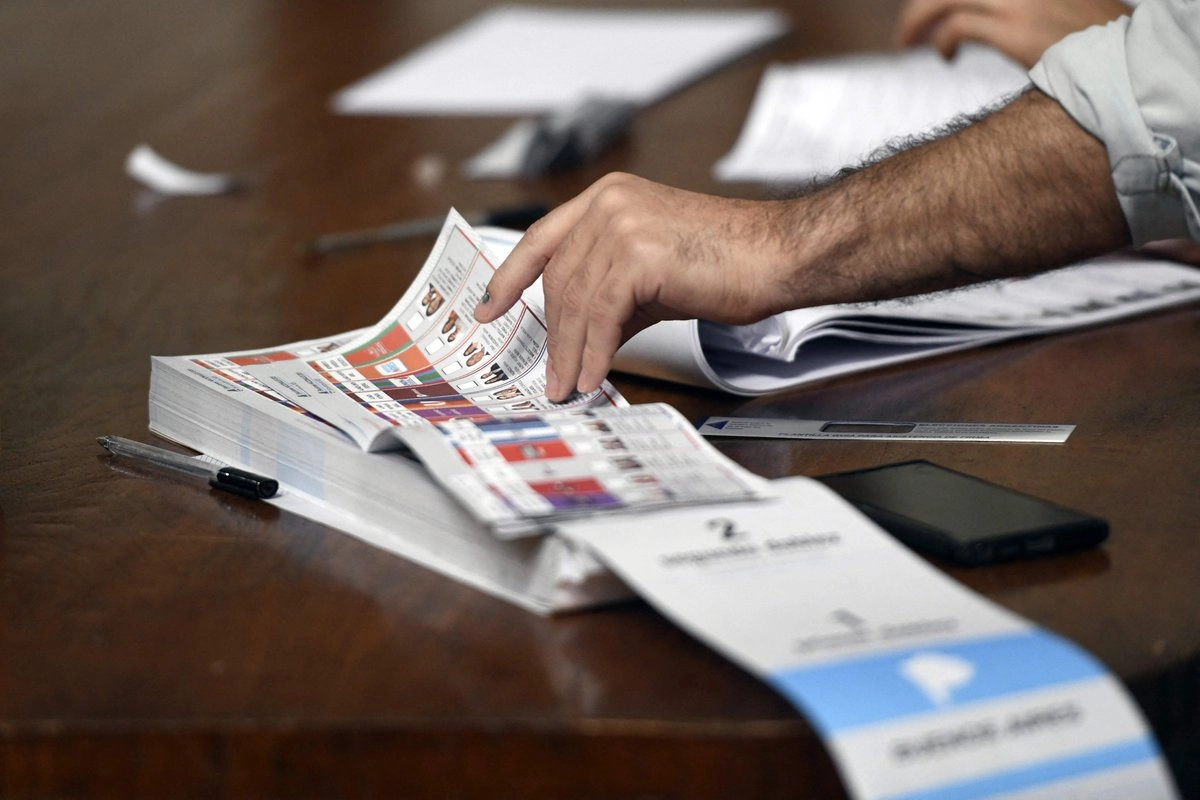

Diez. Sólo que hoy, con el respaldo de las derechas y ultraderechas, en un marco de abstención sin precedente (12 millones no votaron), a más de la desquiciante irrupción de una generación de jóvenes y adolescentes libertarianos que en sus mítines dan vivas a Milei y enarbolan banderas de Israel y Estados Unidos.

Once. En efecto, Milei ganó la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso, con más de 40 por ciento de los votos. Un triunfo inesperado por su magnitud y las consecuencias geopolíticas que marcarán el futuro mediato de Argentina y toda América Latina.

Doce. ¿Cómo fue posible esto? Mire usted: como no me guío por lo que digan las redes, lo estoy pensando. Por ahora, cierro con una reflexión de Henri Bergson (1859-1941), apuntada por el politólogo italiano Giuliano da Empoli al final de su libro Los ingenieros del caos (2019). Dice así: de 10 errores políticos, nueve consisten simplemente en seguir creyendo verdadero lo que ha dejado de serlo. Pero el décimo, que podría ser el más grave, consiste en dejar de creer en lo que sigue siendo cierto.