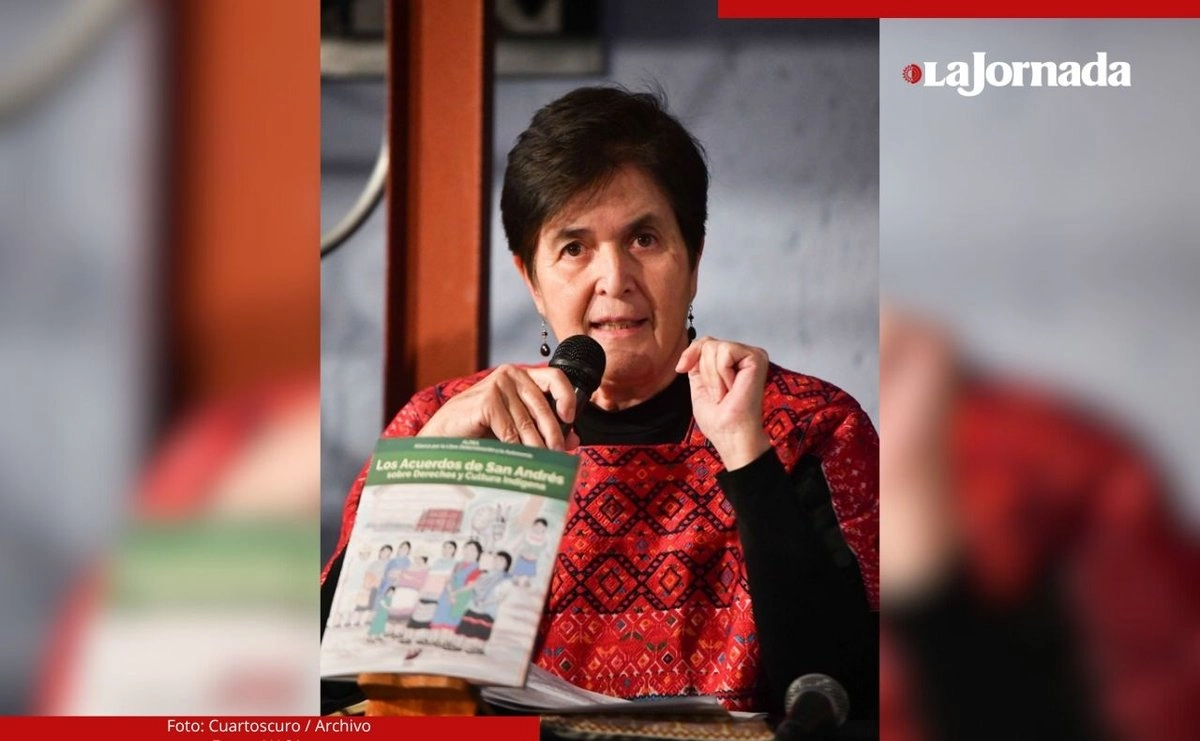

Me llamo Dolores González Saravia. Estoy en el proceso de designación para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Durante toda mi vida he trabajado con distintos grupos sociales. Empecé en las colonias populares de la Ciudad de México, en la de Ajusco, la de Santo Domingo y la Unión de Colonias Populares. Empecé muy joven al lado de Rosario Ibarra de Piedra en el Frente Nacional contra la Represión. En 1988, muchos de estos dirigentes sociales de colonias populares empezaron a ganar regidurías, sindicaturas; fue la época en la no se logró la Presidencia por el fraude (Salinas contra Cárdenas), pero sí ganaron cargos los grupos sociales en esas elecciones. Muchas organizaciones conocieron lo que es construir un gobierno local, cómo se hace un proyecto de gobierno, un diagnóstico. Fundamos una organización civil para formar a dirigentes sociales que llegaron a puestos de gobierno después de 1988, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara.

“Después vino el alzamiento indígena del EZLN en Chiapas, y me invitaron a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) con don Samuel Ruiz como uno de los asesores temáticos en México, porque había aprendido mucho de asuntos indígenas y de autonomía. Trabajé mucho en los Diálogos de Paz con don Samuel y su equipo al lado de Miguel Álvarez y Gonzalo Ituarte, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Después me invitaron a Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), cuando se disolvió la Conai. Ahí permanecí más de 20 años y aprendí mucho de mediación, educación en paz y derechos humanos. Todo lo que aprendí de trabajo con las organizaciones sociales y sus conflictos lo apliqué en diferentes lugares. Estuve con los compañeros de Atenco en todo su proceso de mediación; también acompañé a los maestros en su liberación en la revuelta de 2006. Estuvimos en muchas mediaciones de defensa del territorio y por el derecho a la educación.

“Últimamente, el acompañamiento es para las familias con algún integrante desaparecido y con víctimas de violencia. Mi formación fue el trabajo de mediar en conflictos, ayudar al diálogo entre movimientos, colectivos y gobierno. Fundamos una Escuela de Paz que se llama Tatik Samuel, que tiene expresiones en diferentes lugares. En la Ciudad de México está la Escuela Nacional; en Chiapas, la Escuela de Jóvenes de Paz. Hay una Escuela de Mujeres de Paz y una Escuela Mesoamericana de Paz.”

–¿Por qué se llama “de paz”?

–Porque aprendemos cómo leer un conflicto en su contexto. Los conflictos no suceden porque sí, vienen siempre de una problemática más amplia; aprendemos a diseñar estrategias para resolverlos, lo cual significa que toda la energía negativa de la confrontación pueda utilizarse para construir un proceso de transformación hacia nuevas rutas de solución. Implica entender muy bien qué quiere cada parte y, sobre todo, dónde hay intereses compartidos, qué hacer con las diferencias o los conflictos y cómo crear nuevas propuestas. Ha sido un ejercicio muy bueno de ayuda para que las comunidades defiendan sus derechos y creen rutas de salida a sus problemas.”

–¿Es como un decálogo de conciliación con el otro?

–En Chiapas hay mucha violencia. Estamos en la tarea de buscar espacios de diálogo y cómo abrir las agendas de derechos de los pueblos indígenas a escala nacional.

–Pero, Dolores, me hablas de ti en plural como si tú hubieras perdido tu personalidad, ¿quién es Dolores González Saravia?

–Yo lo que diría es que este camino me ha llevado de una historia a otra. Empecé a ir a las colonias populares muy convencida de que teníamos que acabar con la injusticia. Descubrí la injusticia que había en los años 70, época en que todos pensábamos que la revolución era algo todavía muy cercano. Después de 1968, vino la idea de que otro cambio era posible, el de la igualdad para que todas las personas alcanzaran a tener lo necesario.

–Pero, Dolores, ¿cuál es tu profesión?

–Yo estudiaba economía, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Teníamos la certeza de que íbamos hacia otro sistema más justo, más igualitario, y ahí empezó mi militancia, pero siempre estuve muy convencida de que había que hacerlo desde la base social, con gente que proviene de diferentes procesos sociales. Así me invitaron a participar en las colonias populares. Era el Movimiento Urbano Popular.

–¿Cómo convencían a la gente?

–Decíamos que podían tener muchas capacidades autónomas o autogestivas: dispensarios, escuelas y canchas populares, tiendas comunitarias, lo que la gente puede hacer para sí misma y no depender de lo que les da el gobierno. Entonces se hicieron muchos procesos organizativos muy bonitos en todo el país, la Unión de Colonias Populares.

–Pero, concretamente, ¿qué hacían?

–Hacíamos asambleas, revisábamos qué servicios hacían falta, porque en esas colonias, la gente abrió por sí misma las calles a pico y pala.

–Sí, recuerdo la fundación de la colonia Rubén Jaramillo.

–En este movimiento hubo muchas mujeres muy poderosas, dirigentes del movimiento popular. Jovita Figueroa, que tenía 10 hijos y llegó de un rancho en Villanueva, Zacatecas. Se asentaron en las cuevas del Ajusco y en Santo Domingo. No había agua ni calles. Construyeron a pico y marro la colonia. Muchas casas eran cuevas tapadas con cartón y, si bien les iba, con madera. Una comunidad vino de Nahuatzen, Michoacán; otra de Guerrero, otra del norte de Zacatecas. Al llegar se encontraron con la posibilidad de invadir o comprar lotes muy baratos. En realidad, todas fueron invasiones en las orillas de la ciudad.

–Pero si tenían la posibilidad de comprar, ¿por qué invadir?

–Porque se lo compraban a líderes que no eran realmente los dueños. Al final de cuentas, el terreno no estaba regularizado. La segunda lucha fue por regularizar la tierra, meter servicios, y muchas veces tuvieron que dinamitar, abrir zanjas en la piedra volcánica. Todas las mujeres de esas colonias tenían una historia que contar. Eran cercanas a la iglesia y contaban con cierta autoridad moral ante la comunidad para llamar al orden. Los jóvenes las obedecían, por eso los movimientos ganaron fuerza y acompañaron mucho a doña Rosario Ibarra de Piedra en su lucha por los desaparecidos. Doña Rosario empató muy bien con otras madres, les contagió su capacidad de lucha.

–Y usted, Dolores.

–Esa fue mi entrada a los movimientos sociales, muy joven. Después me mandaron al norte, porque yo era de una organización política que se llamaba Movimiento Revolucionario del Pueblo. Me fui al norte con mi esposo y trabajamos con las colonias populares para ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida y trabajo; que tuvieran acceso a la movilidad, a la regularización de la tierra, agua, escuelas, centros de salud.

–¿A ustedes quién les pagaba?

–Nosotros trabajábamos, éramos maestros. Alfabetizamos a adultos mayores. Ahí trabajamos mucho tiempo para hacer nuestra labor social popular. Tenemos la convicción de que el sistema tiene que cambiar, porque hay mucha injusticia, mucha exclusión, mucha desigualdad. Es necesario construir otra sociedad.

–¿Se refiere a la democracia?

–Sí, más justicia, más democracia, que la gente pueda tener una voz fuerte para plantear sus necesidades y sus propuestas. Que la gente tenga acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a un salario digno.