|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 29 de septiembre de 2013 Num: 969 |

|

Bazar de asombros El lugar de los hechos Mutis en la era Kawabata y García Márquez: dos novelas habitadas por muchachas Paternidad y amistad: orfandades contemporáneas Entre cleptocracias Columnas: |

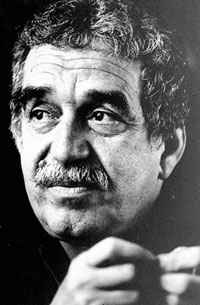

Kawabata y García Márquez:

dos novelas habitadas por muchachas

Juan Manuel Roca La casa de las bellas durmientes He vuelto a leer La casa de las bellas durmientes jalonado por la novela de Gabriel García Márquez, por los guiños que el escritor colombiano hace a la obra de Yasunari Kawabata.

Y he vuelto a recibir una mirada terrible, lacerante y ominosa sobre la vejez. Ni por asomo se siente la caída en algo que prevenía Aristóteles, aquello de que hablar con frases hechas es lo propio de la senectud. Porque no hay ninguna reflexión que resulte tópica en esta inquietante novela. Una casa a la que van los ancianos a pasar algunas de sus noches, acostados junto a muchachas dolorosamente bellas y dormidas, narcotizadas, le sirve a Yasunari Kawabata como epicentro para crear una novela pérfida, bella y enrarecida, encabalgada entre el erotismo y la muerte. A través de la desnudez de la muchacha, cada vez una distinta, Eguchi, un hombre de sesenta y siete años, establece un diálogo fantasmal con otros ancianos a los que nunca ha visto, pero que sabe integrantes de una oscura membresía a un club secreto que asiste a la casa, cuyo único nexo es la posadera, una celestina oriental tan enigmática como sus estancias. Estar viejo junto a una muchacha desnuda y dormida es como vivir a orillas de un recuerdo. De ahí que la novela sea un prontuario de evocaciones, una suerte de suplicio de Tántalo carnal, pues no otra cosa es reposar o dormir al lado de la belleza en los linderos del deseo. Y que sea el extraño pero creíble retrato de un hombre que quiere pactar la paz consigo mismo, en un viaje con escalas hacia la muerte. Eguchi es un hombre reflexivo, un hombre racional y ordenado que no duda en acatar las leyes de la casa en el marco de algo que el propio Kawabata llama una “frivolidad senil”. Difícilmente pueden llamarse putas a las muchachas desnudas, pues aunque comercian con su desnudez no lo hacen más allá de un ámbito visual. Y es allí, en un pulso entre la realidad y el deseo, entre el anhelo senil y los leves roces contenidos al borde de una piel fresca de mujer, en donde la muerte tiene su señorío. Como el rey bíblico que en su vejez dejaba que alguna doncella le calentara su lecho antes de él acostarse a dormir, Eguchi y los otros viejos de la casa ejercen una dictadura visual, un derecho usurpado al calor del cuerpo femenino. Es una novela sensorial, en la que el olfato, que según el novelista japonés es el sentido más ligado al recuerdo, tiene su claro protagonismo. Podría afirmarse que el tacto, el oído y la vista son como tres reyes magos que visitan al viejo trocado en niño, en una atmósfera de perversión y de inocencia a un mismo tiempo. Siempre se oye, muy cerca, roncando al mar y hay un paisaje de nieblas y aguanieve que acentúan el deseo de calor, de un “otro” que de forma inconsciente lo prodigue. Todo muy a la japonesa, con una fuerte carga de descripciones impresionistas, con matices muy sutiles, con esa manera tan oriental de mezclar olores de sangre y de magnolias, como quien dice, de entreverar en un mismo ámbito la sordidez y lo sublime, la bajeza y lo celeste. Sutilezas como aquella de saber que en noches de niebla se descomponen los relojes, como si a sus minuteros se les velara el tiempo, están entrelazadas a una evidente idea de temor e hipocresía frente a la muerte, a las aguas de la senectud que a veces simulan de manera fraudulenta el color de la sabiduría.

La atmósfera enrarecida y densa, el silencio de las mujeres, pues sólo la vieja celestina tiene una voz que escinde un mundo de sombras –la sombra puede repetir como un amaestrado mono la gestualidad del cuerpo pero nunca su voz–, logra un clima de zozobra que nos hace sentir como si asistiéramos por una fisura a un mundo cerrado y un tanto mefítico, a una cruenta revelación. Con mucha certeza, Yukio Mishima, que fuera sin duda un discípulo y admirador de Yasunari Kawabata, advierte que “las técnicas de diálogo y descripción de personajes son inútiles en La casa de las bellas durmientes, sencillamente “porque están dormidas”. Lo portentoso del recurso de Kawabata radica en que, estando siempre hundidas en el foso del sueño, las muchachas parecen transmitir una actitud vivificante. De tal manera logra crear un estado de hibernación, pero la idea de una vida anterior y otra futura, de un antes y un después tras las orillas del narcotizado sueño. No puede hacerse una lectura serena de esta novela. Agobia y cuestiona en lo moral y en lo sensitivo, a cada tramo. No hay artilugios sino confrontaciones, como ocurre con toda gran obra. Cuando empezamos a acostumbrarnos a su rareza, a un mundo en que la soledad jala de un extremo de la vida y el deseo de compañía lo hace desde otro lado del deseo, empieza la saga de los ancianos muertos, idos de sí sin que lo perciban las muchachas. A lo mejor, como en el célebre episodio narrado por Lewis Carroll donde un personaje de un sueño camina en puntillas pues si hace ruido puede despertar a quien lo sueña y desaparecer, los ancianos sólo son la pesadilla de las muchachas desnudas. Además, despertar a la muchacha pudiera ser como despertar, aún más, a los demonios del mediodía.

Eguchi, un hombre al borde de sus últimos días –¿y quién puede tener la garantía de que cada día no es el último?–, pasa revista a su pasado, a sus mujeres, a sus pequeñas y grandes conquistas, que son flores secas de un tiempo perdido que poco a poco se asfixia entre sucesivos otoños. De toda esa vastedad de vírgenes irredentas y lascivias recordadas y muchachas “acariciadas únicamente con palabras”, como diría Mishima, nos queda en la memoria y en los sentidos una obra de amor y de terror, de lirismo y de crueldad, mientras la belleza sigue siendo una ambición más lejana que dormida. Memoria de mis putas tristes La más reciente novela de Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes, despega con un epígrafe de la novela de Kawabata, precisamente con el fragmento con el que inicia la novela del japonés: “No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la mujer dormida ni intentar nada parecido.” La anterior es una divisa o el anuncio de que, como el mismo García Márquez lo reveló, estamos frente a un homenaje al formidable Yasunari Kawabata, en una suerte de remake o, si se quiere mejor, de palimpsesto. Nada más legítimo y más bello que hacer literatura sobre la literatura, en un sistema de muñecas rusas o de cuáquero que porta un tarro de avena en donde hay otro cuáquero que porta otro tarro de avena, de manera reproductiva. Lo primero que encontramos no tiene por qué sorprendernos: el ejercicio de estilo y la prosa nerviosa y vibrante de García Márquez no han entrado en barrena. Tampoco ocurre algo sobre lo que previene el tantas veces anglocentrista Harold Bloom, su afirmación de que al autor de El coronel no tiene quien le escriba –que, dicho al paso, es mi libro de cabecera dentro de su obra‒ se le reconoce por la repetición de un restringido recetario. Si bien es cierto que García Márquez, como casi todos los escritores, se guaquea a sí mismo, es decir, escarba en sus propios tesoros, acá sigue fiel a algunas de sus obsesiones pero no se reitera en lo formal ni en sus recursos mágicos. Sucede que toda magia repetida aburre. La primera vez que en una piñata el mago saca una liebre de su chistera hay asombro, la siguiente merma la perplejidad y en la última ya hay una desembozada y casi agresiva manifestación de tedio. Así como hay mujeres que pasados los años parecen las abuelas de sí mismas, en algunos libros de Gabriel García Márquez se nota demasiado la influencia de sí mismo. Pero en este pequeño volumen no hay ese contubernio con un yo creativo, privativamente garciamarquiano, ni se muestra como si fuera el devorador Saturno y su hijo devorado, al mismo tiempo. La novela se lee con fluidez, nos permite asistir una vez más a las bondades narrativas de un gran escritor. Pero la historia, la verdad sea dicha, pues no acaba de cuajar. El profesor Mustio Collado y su conflicto no parecen lograr en el lector una carga dramática, sobre todo si cometemos la torpeza de leer el libro en conjunción con la novela del homenajeado Kawabata. No es ésta de las putas tristes una novela mimética aunque haya reflejos de ese espejo tratados con amoroso respeto: la celestina de uno y de otro libro viven en una tranquila amoralidad como epicentro, las muchachas en uno y otro volumen duermen siempre sobre su costado izquierdo, los dos personajes son descritos como présbitas, existe la tentación y el freno como pulso de los días, etcétera. Una diferencia que introduce García Márquez entre muchas, pero quizá la más poderosa, es que si Eguchi cambia de vírgenes dormidas y en un rasgo de pérfida inocencia se pregunta si eso se puede llamar promiscuidad, no obstante no las posea nunca, Mustio Collado siempre lo hace con la misma muchacha, en un rasgo de matiz romántico y, si cabe el término, monogámico. En ambos casos cabe la afirmación moral de un anarquista, Eliseo Reclus, cuando afirma que “repugna por igual que la mujer sea declarada mueble conyugal y que el hombre sea reputado como el propietario de semejante mueble”. Por supuesto que tiene toda la razón Reclus en la condena de las sociedades machistas y patriarcales. Pero otra cosa ocurre en la literatura, valdría la pena agregar, donde la moral no tiene necesariamente por qué asistir a sus personajes, ni siquiera al lector que quiere palpar seres de verdadera carnadura humana que se mueven entre la luz y la sombra, entre las dos orillas de un mismo río. Como en un paraje de la vida de Rimbaud, Mustio Collado encuentra a la belleza amarga. Pero no la injuria, aunque le teme. Delgadina, la muchacha seductora y silente, es costurera, lo que le significaría tener la vida pendiente de un hilo. Mustio es un viejo envilecido quizá por la literatura o, mejor, atrapado en una campana neumática de letras que pasea su andadura por la ciudad de Barranquilla, descrita de manera elusiva por la cordialidad de las gentes y por esos aguaceros que se convierten en arroyos que entran a las casas para llevarse los muebles, las sillas mecedoras y hasta algunas mujeres sentadas en ellas que pasan tejiendo un saco con rumbo hacia el mar. No es que García Márquez lo exprese de esta misma manera, pero sí nos hace sentir esa ciudad del trópico que en invierno tiene aspiraciones venecianas, en un rasgo de belleza oculta y de ciertos guiños locales que espigan en algunas de sus páginas. La novela es fundamentalmente una historia del tráfico turbio que anida en los diálogos del profesor Mustio y su celestina, Rosa Cabarcas, cuyo leitmotiv son los amores sin logros, las pasiones imposibles, en un tema que ronda a personajes de otras obras suyas, como Florentino Ariza o Cayetano Delaura y algunos otros seres de su amplio y celebrado fantasmario. Es una requisitoria sobre la vejez, una reflexión de fruta amarga, de esos días que con el nombre de madurez recubren un sentimiento de patetismo. Pero el conflicto, la trama y los personajes de la novela prometen más de lo que dan hasta llegar a un final débil, no falto de resolución ni abierto, sino débil, que deja una sensación de cosa inacabada. No son las suyas las putas convincentes en pocas pinceladas de “Es que somos muy pobres”, insertas en El Llano en llamas, de Juan Rulfo, o en “Las mellizas”, de Juan Carlos Onetti, o en “Josefina, atiende a los señores”, capítulo de Así en la paz como en la guerra, de Guillermo Cabrera Infante, ni aún en la propia Eréndira, la cándida muchacha que fuera víctima de su abuela desalmada, del mismo Gabriel García Márquez. Ocurre, eso sí, que la menos buena de las novelas suyas es mejor que las mejores de muchos de quienes lo critican de manera estentórea y parricida. Por su ejercicio estilístico, por su sabiduría en el lenguaje, pero sobre todo por su avisada y larga malicia literaria. Sin duda que vale la pena leer esta novela, porque a pesar de lo que he señalado y a pesar de que para algunos podría ser una esquirla salida de otro de sus libros, como lo señala Koetzee, puede leerse como una prueba de rigor estilístico. Lo digo, así la historia no logre, y hablo privativamente de mi lectura, una seducción o una fascinación que como en alguna de sus crónicas, antes de salir al público, ya viene anunciada. A lo mejor si no cumple con la expectativa es por tratarse de un escritor de su rango. |