La conjetura de que la muerte no marca la precisa finitud de la vida, ni la vida la frontera fortuita de la muerte, es tan antigua como las supersticiones y la fe. Esa sospecha ha ocupado a mitologías y teologías. Las variantes son innumerables; menciono tan sólo un par de ellas. En la tradición occidental, tocó a un filósofo y no a un teólogo formular la versión más remota que conocemos.

Inspirado en los rituales órficos, Platón forjó el concepto del alma para lidiar con esta paradoja. La muerte no es el final, sino una transición. El alma es la ejecutora de este acto. Portadora de “la idea”, la cual permanece para siempre, el ser se renueva cada vez que el alma recuerda. Platón narró esta visión de muchas maneras: en la épica del carro alado, en la perduración del poema, en la lógica circular del “recuerdo”. Aristóteles, su discípulo, rechazó en parte esta teoría (aunque sólo en parte). Su versión es, digamos, de orden naturalista: el alma es “la forma del cuerpo”. Y la muerte no señala una transición, sino una disipación. De ahí acaso el “culto a la vida” que se le suele atribuir.

El mundo latino –Roma– se inspiró en una tradición distinta: el estoicismo. Para los estoicos, la clave de este vínculo se encuentra en el inframundo de los recuerdos. Quien se ha ido actúa sobre el presente a través de la memoria. Y es impresionante en realidad la forma en que Roma profesa un cuidado por la memoria, ya sea por sus caídos o sus tribunos o sus arquitectos o sus césares. Incluso está atenta a sus gladiadores más insignes. Y, sin embargo, es un culto a la muerte, tal y como se puede esperar de un imaginario imperial.

La tradición cristiana debe su sabiduría acaso al apego a una sentencia inicial del Viejo Testamento: “Dios creó a los hombres a su imagen y semejanza”. De entrada, desechemos la banal parte anatómica de este paralelismo. Ya Jenófanes advirtió que si las vacas, los caballos y los leones tuvieran manos y pudieran pintar y esculpir, las vacas darían formas bovinas a los dioses, los caballos, formas equinas, y así los demás. ¿En qué pueden ser semejantes los dioses a los seres humanos, si los primeros son inmortales, y los segundos, finitos? La teología cristiana volvió en cierta medida a Platón para dar una salida a esta aporía: “Después de la vida, sigue una vida mejor”. A lo largo de siglos, sus artífices dedicaron fuerzas intelectuales y artísticas a imaginar y divulgar las escenas de esta convicción. Finalmente, el ser humano es un animal peculiar que requiere tanto de convicciones como de esperanzas.

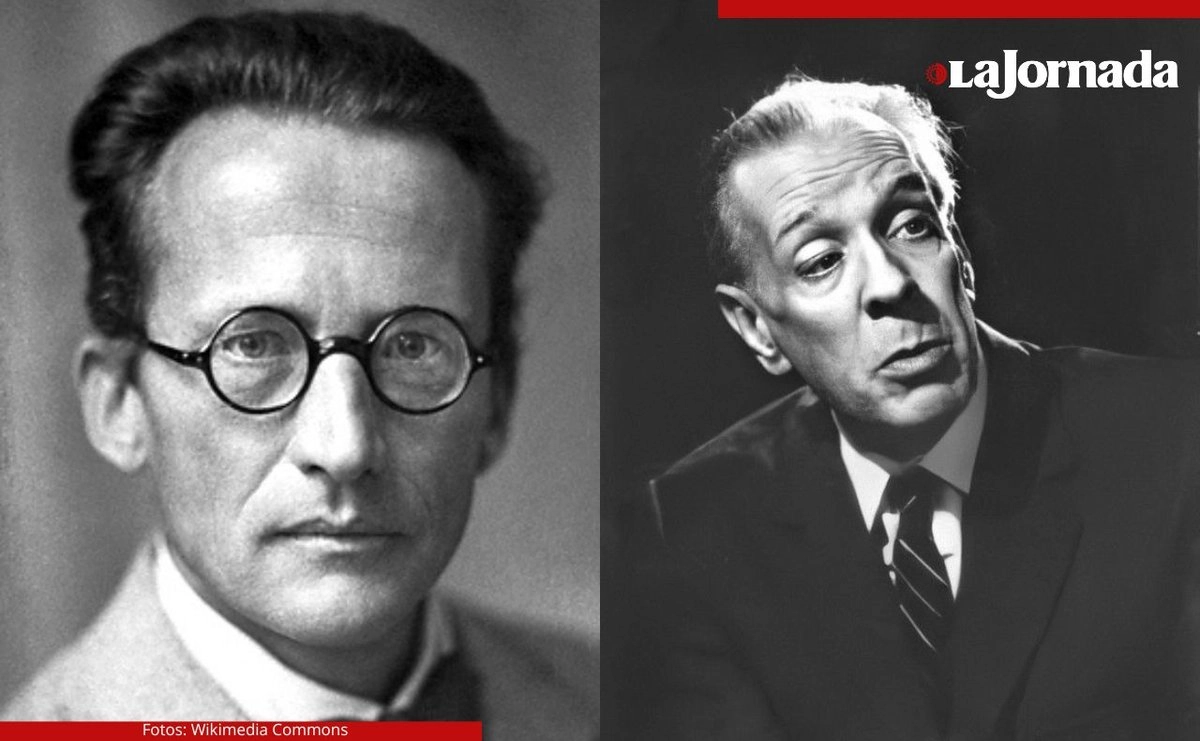

El siglo XX trajo consigo una formulación absolutamente inesperada, casi inconcebible, de esta paradoja. No provino de la teología ni de la filosofía, sino de la física. La formuló Erwin Schrödinger en 1935 con el experimento mental del gato en la caja. En la mecánica cuántica –que describe el mundo de las partículas diminutas– existe el principio de la superposición de estados (la misma partícula puede estar en dos lados a la vez; en el mismo lugar, la energía es finita y no finita; frente a un espejo, una partícula masiva puede ser zurda y diestra).

Para mostrar que todo esto resulta absurdo en la vida cotidiana, Schrödinger ideó el siguiente experimento: en una caja hay un gato encerrado con material radioactivo que activa un veneno. Si una partícula decae, se irradia el veneno, el gato muere; de lo contrario, el gato vive. Con la caja cerrada, el gato estaría muerto y vivo a la vez. Cuando se abre y se observa, su estado colapsa en uno solo, creando así el segundo absurdo: es la observación la que produce la realidad.

Para aliviar esta angustia, Borges –que probablemente no leyó a Schrödinger– imaginó un mundo sin conciencia de sí. Escribe en El hacedor (1960): “Ningún hombre sabe quién es –afirmó–, ni ha dado ni dará en la muerte otra cosa que unas monedas o un ramo de rosas o los acordes de un vals, ni ha visitado el otro lado de la puerta, ni ha hecho otra cosa que repetir, desde el alba de los días, los arquetipos de un drama ajeno. A él, ahora, le tocaba el papel de Anónimo, el de Muerte”. En otras palabras, como ningún vivo ha visitado el reino de los muertos –“el otro lado de la puerta”–, y ningún muerto, el de los vivos, nunca sabremos si ya estamos muertos o no. Todos: el que lee estas páginas, el que las imprime, quien las distribuye y quien las redacta.

Finalmente, volvamos a Hegel, el cual enunció de manera sutil los avatares de esta aporía en el mundo moderno. Contradiciendo a toda la tradición filosófica anterior, Hegel percibió que en un mundo inevitablemente secular, la muerte es la que define el sentido de la vida y no viceversa. Para él, morir es, antes que nada, un hecho social: un momento de duelo en espera de reconocimiento. “El verdadero problema de la muerte –escribe– es cómo afecta a los vivos”. Por esto existen épocas de “euforia” y otras, como la actual, acaso teñida de signos apocalípticos.