|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 11 de enero de 2015 Num: 1036 |

|

Bazar de asombros Quién si no las moscas pueden mostrarnos En capilla Vicente Leñero la exploración fecundante El acto de fe de Vicente Leñero: lecciones Columnas: Directorio |

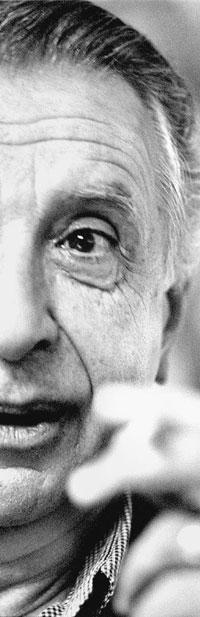

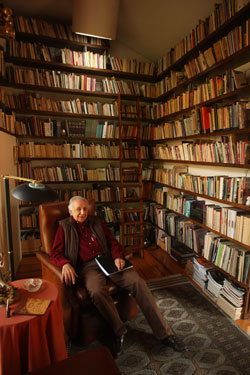

Vicente Leñero Miguel Ángel Quemain Para Estela La originalidad y valor artístico de la obra de Vicente Leñero (Guadalajara, Jalisco, 1933-México, DF, 2014) en el horizonte de la narrativa mexicana consiste en fundir la moralidad literaria, personal y social en un solo cuerpo textual. Su sentido de la justicia y la búsqueda de la verdad no condujeron su obra al terreno de la militancia. La realidad siempre fue el material literario más rico y frente a ella, decía, “mi imaginación siempre me parece insuficiente e insatisfactoria”. Leñero se movió en esa frontera delicada entre la narrativa y la dramaturgia. Llevó al teatro un conjunto de recursos que otros no se habían atrevido a explorar. Como Carlos Fuentes, Juan García Ponce y Salvador Elizondo, Leñero cedió a la tentación dramática pero siempre aunada a lo escénico, seguro de que el texto es sólo un elemento más de la puesta en escena. En la vida cultural mexicana su obra aparece atomizada entre sus indagaciones periodísticas, su narrativa y su dramaturgia. Sin embargo, en la intimidad creativa del escritor todos esos géneros forman parte de un mismo proceso que emparenta todos los hallazgos temáticos y formales. Del teatro a la novela, de la novela al periodismo y del periodismo al teatro fluyen su imaginación y rigor. De ahí las fronteras apenas distinguibles entre un género y otro, entre la concepción de un personaje de novela y uno para la escena. Leñero supo convivir con las influencias más fascinantes que permearon su momento. Si bien cedió a la tentación del behaviorismo y a la del noveau roman, a la propuesta ética y religiosa de narradores como León Bloy, Mauriac, Bernanos y Evelyn Waugh, al seductor realismo practicado por Tom Wolfe y Norman Mailer, supo hacer con esas lecciones literarias un universo personal profundamente ligado a la realidad social y política mexicana, pero también hacerse de una respuesta a sus preguntas más íntimas. Alto y delgado, irónico y bromista, con las manos en las bolsas cuando espera de pie, capaz de leer mientras camina. Leñero se quita y pone los anteojos mientras conversa, juega con ellos, extiende su brazo en el respaldo de la silla. Azar y cálculo forman parte de una personalidad versátil que lo mismo se concentra en la baraja que en la fe que pone en un billete de lotería, que en el conteo a que obliga el dominó y la estrategia paciente y calculada del ajedrez. “¿Pertenecer a una generación?... No me siento ni continuador ni iniciador de algo. En ese sentido me siento desfasado, no por bueno, no por malo. De lo que sí me considero partícipe es de una preocupación formal, con ella me inicié en la literatura. Aunque alimentada de diferentes maneras, era compartida por toda una generación.” Los inicios A finales de los años cincuenta una certeza asaltó a Vicente Leñero: la ingeniería no era para él y la abandonó. No eran las matemáticas ni el cálculo lo que alejaba de la literatura a ese joven hambriento de libros y cargado de “lecturas caóticas”, era la lejanía “que me imponía el ambiente”. Quería escribir pero no sabía cómo sacar dinero de esa necesidad. Su lejanía de los ámbitos culturales y literarios lo acercó al periodismo. En 1956 estudió periodismo porque era el terreno más cercano a la escritura. “No me interesaba mucho el periodismo ni era un proyecto de vida sino una posibilidad de poder escribir.” Ese año recibiría una beca del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. El Atlántico se convirtió en un pestañeo. Cuando el novelista abrió los ojos y los oídos, un viaje sin retorno le aguardaba: se miró frente a Gonzalo Torrente Ballester, quien disertaba sobre el sentido de la literatura, sobre el rigor de los riesgos formales, y pronunciaba un conjunto de nombres que formarían parte de la liturgia literaria de Vicente Leñero.

Empezaba a vivir de su palabra como libretista de radionovelas primero, y de telenovelas después. No tardó en descubrir que la literatura se hace siempre robándole tiempo al tiempo. Nunca pudo con la poesía, pero en el cuento calmó sus “ansias de novillero”. Se había refugiado en el único lugar posible en esos años para un escritor que reconoce la necesidad de aprender y la urgencia impostergable del diálogo: el taller literario. Primero fue en el de Juan José Arreola, tallerista mítico, en el Centro Mexicano de Escritores. En 1959 apareció su primer libro, La polvareda y otros cuentos. El cuento en México vivía su esplendor y cualquiera que se quisiera escritor tenía que afrontar ese rito de paso. Así, el joven Leñero se sentaba frente a la máquina a exorcizar sus historias, “cuentos muy malos, muy espontáneos”, bajo la égida ejemplar de Arreola, de Rulfo, modelos que poco después abandonaría. Vicente escribía contra la fatiga, con el cuerpo; “de haber sido más fácil tal vez no hubiera escrito tanto”. El escritor católico En las moradas interiores del adolescente Leñero vibraba una palabra: vocación. Si algo no quería ese joven, que devoraba libros desordenadamente, era ser sacerdote. Quería ser novelista que, a fin de cuentas, para él era lo mismo. No tardaron en llegar con su efecto crítico y transformador las obras de Dostoievsky, Proust, Faulkner, “el insoportable” Sartre y las incontables y corrosivas novelas policíacas que le ratificaron que el mal no siempre estaba donde sus preceptores religiosos indicaban. Uno de esos narradores, apasionado del esquema policial y los abismos interiores, resultó fundamental, era inglés y escribió, no es casualidad, El poder y la gloria, El fin de la aventura y El revés de la trama. Se llamó Graham Greene y Vicente Leñero descubrió el misterio de la gracia en sus novelas. Leñero supo librarse del juicio ingenuo que condenaba a su conciencia y le exigía los temas propios de un autor creyente. No intentó una literatura piadosa ni capaz de redimir, pero sus exploraciones religiosas nunca están separadas de las literarias: “Greene y Mauriac me enseñaron que la pintura del mal, con todo su pesimismo, su crudeza y su desgarramiento, alude más a Dios y a su gracia que las pinturas apologéticas de la novelística piadosa.” Los medios hacen notoria la filiación de Leñero: novelista católico. Me la creo: tomamos la Biblia y me dice que es tiempo de hacer una lectura distinta, desmitificadora: “Hay que entender que eso no es una verdad objetiva sino metafórica. No hemos sabido leerla, leemos el Evangelio como si fuera una biografía de Jesucristo y no es una biografía, son pasajes encarnados en imágenes que uno toma por textuales, los milagros por ejemplo.” La Biblia es un corpus tradicional en el sentido en que nos ha dotado de un conjunto de enseñanzas literarias y de estilo. “El relato religioso siempre está planteado sobre un horizonte metafórico. Faulkner lo sabía y nos dejó una lección en El villorrio, cuya acción transcurre como si se tratara de un capítulo bíblico.” Leñero no cree que la preeminencia de una tradición religiosa obligue a retomar el tema del bien y el mal en la propia literatura. “Pienso que el mal está en nosotros mismos. Cuando reconocemos el mal lo hacemos en el Otro. El mal es el otro, el contrario, el que se opone, el que pelea. No hay bien ni hay mal. En François Mauriac aprendí a degustar el mal como uno de los aspectos nodales del mundo novelístico. Pero no era el mal que percibe la psicología o que denuncia el sociólogo, sino el mal sufrido y asumido desde una convicción teológica.” –¿Es esa la moralidad literaria?– se le pregunta. –La literatura siempre es moralista en diferentes sentidos. Es moralista incluso para romper la moralidad. Bernard Shaw se burlaba de Swift porque construyó otra moral, decía que se había vuelto más moralista que los moralistas a los que combatía. Siento que lo que el futuro anuncia es la ruptura de esos criterios moraloides con final feliz. Las películas van a empezar a terminar mal y el protagonista se va a morir en la tercera escena. Hay quienes ya se han apropiado de ese futuro: Patricia Highsmith tiene una novela maravillosa porque su protagonista se muere en la página cuarenta o cincuenta, muchas de sus novelas poseen esa vuelta de tuerca que me fascina. Experimentar: La voz adolorida Si en la literatura de Leñero se escucha la voz adolorida de los marginados, los corruptos y las clases populares, no es para juzgarlos. Aunado al dilema interior del novelista, la ruta literaria de los años sesenta mexicanos presentaba normas tan estrictas como las que imponían los ayos religiosos. Fue en ese laberinto de pasiones y devociones imaginadas por León Bloy, Mauriac, Bernanos, Evelyn Waugh, Bruce Marshall y Heinrich Böll que el novelista creyente se dio cuenta de que lo único que debía prohibirse el escritor era adjudicarse una misión redentora y optimista. Que el pecado mortal consistía en escribir una novela edificante. En 1960 empezó y concluyó la que considera su primer obra de ficción: La voz adolorida. Era su salto a la novela. En ese primer y enorme esfuerzo se aloja una gran carga autobiográfica y el impulso de construir la novela a partir de todas las certezas literarias acumuladas. Lo motivó la fascinación que el lenguaje de los esquizofrénicos produjo en él y la posibilidad de indagación que ofrecía trabajarlo desde la perspectiva de “la corriente o flujo de conciencia”. En La voz adolorida Leñero expresaba ya su vocación experimental, y más que una constante temática, su obsesión por las posibilidades formales para contar. “Creo que la experimentación nos mordió la cola y eso les sucedió un poco también a algunos miembros de mi generación. Quisiera volver a ser el escritor que era de joven. Se perdió también la preocupación rigurosa por el trabajo formal y la voluntad de emprender una búsqueda distinta.” El significado formal de Los albañiles “En esa novela emprendí –dice– una búsqueda múltiple en cada personaje, además de la alternancia de los puntos de vista. Debo decir que desde que me inicié en la literatura me preocuparon las técnicas de narración. No me importaba tanto lo que iba a contar sino cómo lo iba a contar. Un libro que cambió todos mis conceptos de lo que era contar es La hora del lector, de José María Castellet. Lo estudié como una Biblia y me sirvió mucho en la elaboración de Los albañiles. También influyó en mí una novela de Robbe-Grillet que se llamaba Les gommes (1952) y se tradujo como La doble muerte del profesor Dupont. ”Cuando más exacerbada estaba la preocupación por el formalismo del noveau roman apareció el boom. Fuentes había entregado La región más transparente, donde hacía una bola de circos. Luego La muerte de Artemio Cruz, donde manejaba tres tiempos: el yo, el él y el nosotros, de acuerdo con un tiempo narrativo, el pasado, el presente y el futuro. Pero quien rompió radicalmente con la influencia del noveau roman fue Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. Con Cien años de soledad se recuperó el gusto por contar, en extinción entonces, al menos en la literatura latinoamericana.” La literatura sin ficción y el periodismo Asesinato fue una historia que se le impuso a Vicente Leñero porque tenía la fragancia de lo irresuelto. El escritor piensa que no hay buena literatura sin misterio, y el doble asesinato de los Flores Muñoz lo tenía. Fue un caso que no llamó inmediatamente su atención sino hasta cuatro años después de los acontecimientos de 1978, cuando las indagaciones, la revisión del caso y las pesquisas reporteriles de Óscar Hinojosa, entonces reportero de Proceso, alertaron al escritor sobre la posibilidad de realizar una de sus mayores obsesiones: la novela sin ficción. La clave del libro estaba en el misterio. No sabía cómo resolver sin ficcionar el caso. Por la cabeza de Leñero pasaban los hallazgos de Truman Capote en A sangre fría; de Norman Mailer en La canción del verdugo. Pero por los azares que conducen la libre asociación del pensamiento también se cruzaron Los albañiles, “donde existe también un crimen irresuelto”. “La literatura sin ficción no es periodismo. El que escribe en los periódicos tampoco es necesariamente un periodista. Para mí el periodista es el reportero. Para mí el periodista es el que cumple con determinados géneros y reglas: la objetividad formal del periodismo, por ejemplo. Es decir escribir sin adjetivos, escribir sin juicios, es como un ideal de periodismo. Pienso que no se cumple por deficiencias periodísticas, no del género”. |