|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 20 de septiembre de 2015 Num: 1072 |

|

Bazar de asombros Papeles Privados Habitar la noche Un día en Ciudad La imagen contra El terremoto de 1985: ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |

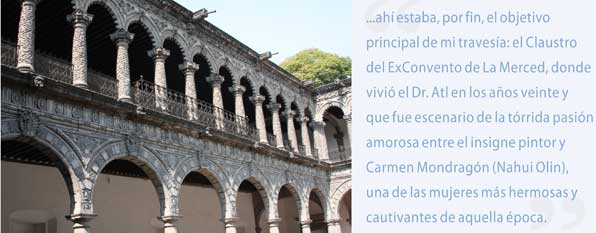

Aspecto del Claustro del ExConvento de La Merced. Fotos: INAH El periplo incluyó el ExConvento de La Merced, la Casa Talavera, Héctor Ceballos Garibay Sábado 8 de agosto. Hacía un calor agradable para pasear. Salí temprano de mi hotel ubicado en la calle de Álvaro Obregón, rumbo a la estación Cuauhtémoc del Metro, a escasos diez minutos a pie. Tomé la línea uno y me bajé en la estación La Merced, cuyo acceso principal desemboca en el microcosmos variopinto del mercado, uno de los más antiguos y célebres de la megalópolis. Fama bien respaldada por la enorme cantidad de productos que se ofertan al cliente: legumbres, cestería, dulces, flores, herbolaria, juguetes, animales vivos, lozas, plantas medicinales, artículos para brujería, moles y especias…Un universo inabarcable de colores, olores y sonidos a cual más de atractivos. De inmediato reparé en las nueces de Castilla, las granadas, las changungas, los juaquiniquiles, los higos y otros suculentos frutos veraniegos que se ofrecían a los marchantes. Y aunque se trata de un lugar bullicioso y palpitante, me sorprendió no toparme con aglomeraciones de transeúntes ni con el hedor característico de algunos mercados de la provincia.

Crucé el feo y ruidoso Eje 1 Oriente a fin de internarme por el barrio (que hasta fechas recientes era un muladar donde abundaban los maleantes, los vagabundos y las prostitutas), una zona rica en monumentos históricos y artísticos cuyos trabajos de rescate urbanístico y turístico aún son incipientes, a diferencia de la zona occidental del Centro Histórico que luce esplendorosa con sus edificios restaurados y sus calles peatonales repletas de alborozados viandantes. Subí por la calle Misioneros y volteé a la derecha por Talavera, callejón que caminé complacido pues había edificios muy interesantes a mis costados, sobre todo la Casa Talavera (construida en el siglo XVI, sirvió de residencia del marqués de Aguayo y hoy es un bello recinto cultural). Dos cuadras más adelante encontré la intersección con República de Uruguay, y justo al virar hacia la izquierda, a media cuadra y a mano derecha, me topé con una inmensa construcción amarilla de tres pisos: ahí estaba, por fin, el objetivo principal de mi travesía: el Claustro del ExConvento de La Merced, donde vivió el Dr. Atl en los años veinte y que fue escenario de la tórrida pasión amorosa entre el insigne pintor y Carmen Mondragón (Nahui Olin), una de las mujeres más hermosas y cautivantes de aquella época. La puerta principal del recinto, para mi desgracia, estaba cerrada. Con el alma en un hilo pregunté al encargado de la tienda más cercana –Casa Rebe, un expendio de telas– la razón por la cual aún no había abierto el lugar, pues ya pasaban las diez de la mañana. Me respondió que ya tenía meses clausurado el acceso, pues el edificio estaba en remodelación. ¿Cómo aliviar mi desencanto? Respuesta: si hacían obras de restauración, necesariamente tenía que haber un portón para el ingreso tanto de los albañiles como de los materiales de construcción; y tal vez por ahí podría yo, en un golpe de suerte, admirar de lejos el único claustro en estilo mudéjar de América. Apresuré el paso y doblé a la derecha por la calle Jesús María, con la idea de rodear el edificio. Justo había andado unos cuantos pasos y ya estaba frente al zaguán que buscaba. Asomé la cabeza por el pórtico de madera entreabierto y enseguida se acercó el velador para indagar qué se me ofrecía. Le expliqué que investigaba la vida y obra del Dr. Atl y que había viajado desde Uruapan con el objetivo de conocer el claustro y para tomar notas sobre el barrio de La Merced. Se compadeció de mí y me invitó a pasar al patio trasero. Era un tipo poco común y sabía mucho del ilustre personaje: que ayudó con generosidad a las prostitutas viejas y jóvenes, gordas y flacas, feas y bonitas, las cuales día y noche merodeaban por el mercado; que ofreció ahí mismo opíparas comilonas a los artistas bohemios de la época, cocinando él mismo las viandas; que se trasladó a vivir al claustro con el propósito de evitar su demolición (el Convento mercedario, construido en el siglo XVII, por desgracia había sido destruido durante la guerra de Reforma); y que hizo del lugar un centro cultural donde se montaron magníficas exposiciones pictóricas y artesanales. De todo ello conversábamos amenamente hasta que, de pronto, interrumpió la charla y dijo: “Puede usted entrar, abra aquella puerta del fondo con cuidado y visite el claustro. Nada más no se tarde mucho.” Con una sonrisa jubilosa le mostré cuán agradecido estaba por permitirme tener una probadita del paraíso. Ya adentro, sólo acompañado por el silencio, mis ojos se regocijaron ante ese enorme patio flanqueado por arquerías con columnas de capitel dórico; arcos majestuosos y pilares labrados con imágenes de santos, conchas y multitud de motivos vegetales que hacían más impactante el contraste con las gárgolas de cabezas felinas. Subiendo por la escalera monumental, abierta en dos brazos y adornada con una cúpula rematada por una linternilla, arribé por fin a la planta alta, donde el estilo morisco alcanza grados sublimes de belleza, sobre todo porque ahí las columnas son dobles y aumentan su número, mostrando adornos marinos y florales de una profusión esplendorosa. Y esa media hora, por sí misma, hubiera valido el viaje a Ciudad de México.

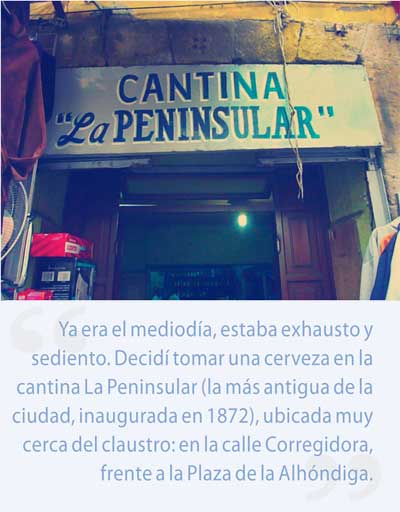

Ya era el mediodía, estaba exhausto y sediento. Decidí tomar una cerveza en la cantina La Peninsular (la más antigua de la ciudad, inaugurada en 1872), ubicada muy cerca del claustro: en la calle Corregidora, frente a la Plaza de la Alhóndiga. Luego de recuperar energías proseguí la jornada turística por aquellas calles gloriosas, muchas de las cuales fueron canales por donde navegaban en el México antiguo las canoas repletas de comestibles y enseres de todo tipo rumbo al viejo mercado de La Viga. Elegí la calle Corregidora para subir hacia el Zócalo, pero antes de emprender la que sería una larga travesía deambulé por los alrededores, deteniéndome a contemplar con delectación las fachadas de varias edificaciones valiosas: el templo de Jesús María (donde en ese momento se oficiaba una misa de sanación), el pasaje comercial La Santísima-Zapata, el templo de la Santísima Trinidad (cuyo admirable pórtico pertenece al barroco churrigueresco) y las plazas aledañas. Durante el pausado trayecto hacia la zona occidental del Centro Histórico, tuve oportunidad de admirar numerosas casas palaciegas que lucían sus características fachadas de tezontle, las hornacinas con santos y los sillares de cantera, adornos arquitectónicos que aún engalanan las residencias donde vivieron personalidades de la talla de Andrés Quintana Roo y Mariano Matamoros. Entre las delicias de visitar estos lares hay que mencionar a los personajes populares: el organillero, el paletero, el afilador de cuchillos, el curandero, el ropavejero…Y de todos estos maestros de la calle, uno en particular captó mi atención: Benjamín Rodríguez, quien maneja con destreza su antiquísima máquina Singer, manufacturada en la Alemania de 1875. Este señorón no sólo hace al borde de la banqueta trabajos de remiendos rápidos, sino también muestra con orgullo y en directo sus diseños y bordados, todo ello a través de una amena plática con los curiosos que, azorados ante la belleza de esa reliquia que parecía funcionar mejor que nunca, se detienen un rato a charlar con él. Una vez que llegué a la avenida Pino Suárez, ya la fatiga atenazaba mis piernas. Di vuelta a la izquierda y en cinco minutos estuve en el Museo de la Ciudad de México, antiguo palacio virreinal de los condes de Santiago de Calimaya. Mi intención de subir a la biblioteca y solicitar material acerca de los años veinte y treinta del siglo pasado resultaba, dado a la jaqueca que me embargaba, un sueño guajiro. Para colmo, el hambre igualmente se me volvió dolor estomacal y por ello no pude quedarme a la exposición de caricaturas de Abel Quezada, la cual estaba a punto de abrirse al público. Salí un tanto desconsolado, pues el recinto es soberbio y me hubiera gustado recorrerlo con calma y pleno de vigor. Tomé el Metro y me bajé en Salto del Agua, desde donde me dirigí al mercado de San Juan para comer en una charcutería recomendada por las guías turísticas: La Jersey. Ahí devoré, por un módico precio, una baguette de salchichones y quesos finos, acompañada de un vino tinto ligero. Rumbo a la salida pasé por un puesto exótico, Los Coyotes, donde se vende carne de animales raros: jabalí, león, tigre, cocodrilo, búfalo, además de una gran variedad de gusanos e insectos que uno podía degustar como relleno de hamburguesas. Sonreí y apresuré el paso hacia mi siguiente destino: el Museo Nacional de Arte. Tomé la calle de Dolores, crucé el barrio chino y me tomé un café y dos aspirinas en un restaurante frente a la Alameda. Desfallecía mi cuerpo, pero mi espíritu anhelaba concluir el itinerario. Confiaba en poder reponerme gracias a la magia de las obras maestras (cuadros de Zurbarán, Velázquez, Goya, Tiepolo, Correa, Villalpando, Cabrera…) que conforman la exposición temporal Yo, el Rey. Y lo logré durante una media hora, pero luego ya no podía leer los textos explicativos, poco me importaba la museografía y pasaba de largo por los pasillos viendo borrosas y revueltas las imágenes de los reyes, las reinas, las vírgenes y los santos. Salí del museo decepcionado de mí mismo. ¿Qué me había fallado en la rigurosa planeación de esta jornada turística? Entonces me acordé de la sabia conseja popular: “El que mucho abarca, poco aprieta.” Era cierto. Súbitamente, a manera de consuelo, emergió en mi mente la vía idónea para apaciguar mi desazón: había que volver, sí, volver una y mil veces a la fascinante Ciudad de los Palacios.

|