Martes 26 de agosto de 2014, p. 2

Ante la ley, los y las jóvenes que cumplen 18 años acceden a la mayoría de edad y a una vida autónoma. Es su derecho. No para Rosa Verduzco, la jefa de la casa hogar La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, quien decidía arbitrariamente seguir ejerciendo la custodia, incluso una falsa patria potestad, de los niños y niñas que tenía bajo su cargo por tiempo indefinido. Es un denominador común en los relatos de media docena de adultos que fueron rescatados de esa casa-hogar, aquellos que nunca consiguieron que les abrieran las rejas que los mantuvieron encerrados sin fecha de salida, “para siempre”. Eso creyeron, que el encierro era para siempre.

Ya libres, falta que encuentren su camino. Tienen metas, pero no saben cómo alcanzarlas. Valerse por sí mismos les aterra. Unos tienen una herramienta poderosa que es su amor a la música; otros la detestan, porque se les impuso “a palos”. Muchos –un número importante– tienen que pasar por atención siquiátrica; otros, por terapias sicológicas. Algunos tienen daños irreversibles: trastornos y discapacidad intelectual agudos.

Son los adultos que Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa se negó a dejar partir y que, una vez rescatados, deberán aprender a vivir en libertad. La Jornada respeta la decisión de algunos a mantener en reserva sus nombres. Otros piden que se les identifique. Estos son sus testimonios:

“Cuando aprendí para qué sirve el cúter”

E, de 19 años, habla como si contara una vida ajena, pero es la suya; un compendio de hechos dolorosos que narra sin aspavientos. Sabe que nació en Necaxa, Puebla; que tenía un padre muy violento que maltrataba a su mamá; que tuvo seis hermanos, de los cuales tres fueron “regalados”, quién sabe a quién. Sabe que él era el más pequeño, y cuando ya era mayorcito le contaron que su madre intentó matarlo. Eso le dijeron.

Su hermano mayor, por ayudarlo, lo trajo al Distrito Federal a vivir a una cantina, donde trabajó. Tenía 10 años cuando el patrón lo violó. Escapó de ahí y lo recogió el DIF-DF, sólo para entregarlo a un centro de adictos donde sufrió más vejaciones. Una noche le dijeron que lo iban a llevar con su familia, lo subieron a un autobús y después de un viaje que recuerda extraño y largo, larguísimo, llegó a una ciudad desconocida, a un caserón enorme, a un patio donde el sol lo deslumbraba. Ahí, parada en medio, estaba a quien pronto identificó como Mamá Rosa. Estaba en La Gran Familia.

“El día que llegué a Zamora pensé: esto va a ser bueno para mí. ¡Ja!, no me duró mucho ese pensamiento. Los adultos firmaron un convenio y ahí me dejaron. Me cambiaron el apellido, me pusieron Verduzco Verduzco, sin preguntarme. Apenas me pasaron al segundo patio me di cuenta que había caído en una cárcel. El primer día conocí todo lo que tenía que conocer de ese lugar. Y no fue bueno”. Es decir, conoció el pan bendito, que eran unos los palos grandes, gruesos, para las palizas importantes; las zancuditas, palos más pequeños para golpear a los niños menores. “Aprendí para lo que sirve el cúter”. Entonces supo de rejas y candados.

Al año y medio de permanecer ahí –pasó nueve años en total– fue violado por un encargado, Vicente Félix, uno de los seis empleados del albergue ya consignados por la Procuraduría General de la República (PGR). “Lo acusé con la jefa. ¿Y sabe qué me dijo? No te quejes, cabrón, si eres bien maricón”.

Pasaron las semanas, los meses y aprendió otras cosas: a aguantarse cuando los bóxers se le infestaban de pulgas; a tolerar los hongos en los pies y las manos, la sarna en la piel, sin alivio. Música no aprendió. “La detesto, me la quisieron meter a palos. Es un trauma que tengo”.

Con la adolescencia aprendió otras cosas. A cortarse los brazos, para que por lo menos algo le doliera. Algunas noches, más oscuras, podía hacerse cortes más profundos. “Como éste, mire”. Nos enseña la cicatriz rosada, gruesa y larga a la altura de la muñeca, junto a las muchas otras rayas, más chicas y oscuras que cubren ambos antebrazos. “Ésta sí me la hice con mala intención: es que yo lo que quería era salir de ahí, vivo o muerto”.

Durante sus años de crecer, sentir y descubrir, aprendió de relaciones sexuales promiscuas: niños con niños, niñas con niñas, niños con niñas, mayores con menores. Algunas voluntarias, otras forzadas. Sin ley o con la ley del más fuerte. “Antes del desayuno era fácil sacar una cobija al patio, buscar un rincón y ahí”. Nada cambia en su expresión, como si estuviera narrando cualquier cosa.

Luego de la cobija y el rincón, para algunas jóvenes de La Gran Familia venían las consecuencias: los embarazos. Y los abortos provocados con brutalidad. Y ahí sí cambia su tono de desapego, ha tocado una fibra sensible. “Si las encargadas no descubrían el embarazo de una chava a tiempo, Mamá Rosa les retenía la quincena. Entonces ellas se volvían unas salvajes. La orden era ‘Sácale al niño’. Y hacían cualquier cosa, les daban palizas horribles, unas arrastradas que… no. O les daban pastillas que les provocaban cólicos. Y si así no abortaban, ellas mismas se encargaban de hacerlas abortar. Las oías gritar toda la noche”.

–¿Las llevaban a alguna clínica a hacer un legrado?

–No, ahí mismo. Eso pasaba mucho. Y todo por ganar sus pinches 300 pesos. ¡Por unos pinches 300 pesos, su puta quincena!

E calla, se calma. Pregunta con restos de rabia: “¿Por qué la jefa no está en la cárcel? ¿Tiene pacto con el diablo o qué?”.

Platicamos una tarde en el DF, en otro patio donde lo único que amenaza es el aguacero. Asiste, por las mañanas, a un centro de acogida para varones, donde lo evalúan, para ver si se integra a esa comunidad. Dice que, ahora sí, siente que esto “va ser bueno para mí”. Ya tiene “su plan de vida”. Cuenta con los dedos: “Uno: encontrar a mi hermano; dos, terminar la prepa; tres, trabajar. Ah, y cuatro, escribir un libro sobre lo que fue este albergue. Eso”. Y adiós, porque en la cancha ya rueda el balón.

E es delgado y moreno, guapo, de ojos rasgados y patillas cortadas finamente. Dos días después lo volvemos a encontrar, ansioso, malhumorado. Tiene un antebrazo vendado. Anoche sumó una herida más a su delgada muñeca, una más entre decenas de rayitas transversales, cicatrices autobiográficas de sus días y sus noches en Zamora, tras las rejas de la casa de una mujer que alguien llamó “la dictadora bondadosa”.

–¿Por qué lo hiciste?

–Porque nunca en mi vida he sentido tanto miedo como ahora que me tengo que valer por mí mismo.

“Cuando me pagues te dejo ir”

P tiene 33 años. Y además de la mirada desconfiada, las orejas paradas y el cuerpo enjuto pero fuerte, enumera varias cosas más que tiene. Tiene varios oficios que aprendió, y en los que se considera bueno: electricista, herrero, jardinero, trabajos de limpieza, plomero. No lo tiene a la mano, pero tal vez pueda recuperar su certificado de preparatoria. Y tiene una novia, su pareja, una mujer mayor que él, que también vivió desde pequeña en cautiverio en el albergue de La Gran Familia. Los dos pasaron sus vidas encerrados. Ambos se apellidan Verduzco Verduzco, sin ser parientes.

P tuvo hace tiempo una trompeta, a la que le arrancaba melodías melancólicas. “Aunque la verdad hace muchísimo tiempo que no la toco. Y la neta, ya no importa”. Lo que no tiene, ni tuvo nunca, y sí le importa, es libertad. “Eso es lo único que me faltó en la vida”.

Nunca vio la calle desde los 12 años, cuando fue entregado por el DIF de Toluca a Mamá Rosa en Zamora. No sabe ni por qué llegó allí, ni se explica porque nunca se le permitió salir durante 22 años. Salió una vez, cuando se fugó, siendo adolescente. Pero lo detuvieron unos policías y lo volvieron a encerrar. Nunca pudo rebelarse.

“Rosa Verduzco me decía: ‘termina tu prepa y te dejo ir’. La terminé y salió con que: ‘aprende un oficio y te dejo ir’. Aprendí varios. Al final me dijo: ‘págame lo que me debes, por tantos años de mantenerte, y solo así te dejo ir’. ¿Cuánto? Pues que más de 5 mil pesos. Nunca más le volví a pedir que me dejara ir, nunca más volví a preguntar nada. ¿Para qué? Yo no era nadie. No tenía nada”.

P no pregunta, no cuestiona. Si le ordenan, obedece. Lo hicieron dócil. Pero recobra vitalidad cuando habla de su mujer, su novia. “Es un poco mayor que yo; vivimos lo mismo, nos entendemos”. Como él, ella pasó su vida hasta ahora en el albergue, sin saber quién es ni de dónde vino ni por qué llegó allí. Cuando irrumpió la policía y ese gigantesco castillo de la pureza se desplomó, los separaron. Ella buscó alojamiento y trabajo en un restaurante en Zamora, con otras hermanas del brutal hospicio. Él todavía no sabe cómo lidiar con la calle, con el dinero y con el vacío que se abre frente a él, hombre hecho y derecho que nunca conoció eso que llaman “libertad”.

“La vida como es, con hambre, con sarna, recibiendo trancazos”

JJ no mira a los ojos. Como si le valiera, silbando de ladito, burlón: “Para mí, vivir en la casa de Mamá Rosa me pareció una experiencia maravillosa. Me enseñó a ver la vida como es, a ser como soy. A defenderme, a no confiar”.

–¿Cero confianza, entonces?

–Ajá. La confianza en las personas es algo que nomás no se me da.

Y acaba de salir de los dulces 17, de cumplir los duros 18 años a principios de julio.

Por ser legalmente mayor de edad, a JJ ya no le tocó ser “canalizado”, como dicen las autoridades, a los centros de acogida adonde llevaron a los niños rescatados de La Gran Familia. A los que sí se llevaron fueron a los cuatro que adoptó como hermanos, todos menores que él, los únicos que merecen no sólo el privilegio de su confianza, sino el derecho a su amor incondicional. Son dos niñas y dos niños que fueron a dar al albergue que se improvisó en Morelia, en un antiguo hospital siquiátrico, después del operativo. Hoy son el motivo de sus desvelos y la razón por la que no suelta el teléfono celular que alguien le regaló cuando lo trasladaron de la casa de Zamora a la capital.

No recuerda su vida “de antes”, de cuando tenía familia; recuerda que se escapó de una casa hogar de Guadalajara a los seis años y que lo internaron en la institución de Mamá Rosa a los ocho. De esa década divide su vida en dos etapas: “De chico, cuando me maltrataban, y de grande, cuando dejaron de hacerlo, porque aprendí a defenderme”.

–¿A defenderte?

–Ahí adentro el débil no sobrevivía –sentencia, y lanza otra vez el silbido burlón.

“La vida como es: con hambre, con sarna, repartiendo y recibiendo trancazos. De niño pasé un año sin zapatos, porque no lograba defenderlos. Y los jefes nos castigaban a madrazos por no tener calcetas o calzado. Hasta que ahorré; vendía parte de mi comida para ir guardando y al fin me compré un par. Esos ya no me los pudieron robar, porque aprendí lo que tenía que aprender. Eso es lo que hacemos todos, robarnos entre nosotros, ¿a poco no?”

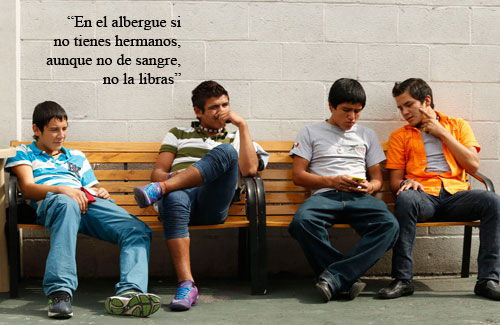

JJ intentó en dos ocasiones fugarse sin lograrlo. Sufrió las consecuencias, pasando temporadas espantosas en la celda de castigo, el famoso Pinocho, que no es leyenda urbana. “Ahí sí, si no tienes hermanos de verdad, o sea, hermanos de cariño aunque no de sangre, no la libras. ¿Quién más se arriesga a pasarte un cacho de pan cuando te estás muriendo de hambre? Yo no voy a descansar hasta reunirme con los míos”. Aunque es evidente que tiene otra prioridad que le enorgullece: “Mi carrera musical”.

JJ siempre odió y temió a la policía, pero el 15 de julio, cuando vio entrar en masa a los federales fuertemente armados al albergue, se alegró como nunca imaginó. “Ese día sentí que se me caía un peso que llevaba en mi espalda”, dice, como si fueran palabras para grabar en bronce. Ya no hay silbidito burlón.

Pero basta de entrevista. Ahora sí mira de frente, mirada intensa. Es coqueto, con el copetito levantado sobre la frente y una coraza en el corazón que quizá no sea tan dura como aparenta. Pide que se publique su nombre completo, Juan José Aguilar Casillas, “para que se conozcan mis cualidades”. Se levanta y se va sin despedirse.

Más tarde lo volvemos a ver. Le han prestado un violonchelo. Clava su espineta en el cemento de la cancha de juegos y como si nada despliega la Suite número 1 de Bach. Nada menos, nada más. Varias chicas lo rodean, embobadas. Cuando termina, una de ellas, con una melena salvajemente crespa, exclama: “Jijos, hasta me alaciastes el pelo”. Pero Juan José está acostumbrado a esos elogios.

Hacia allá apunta sus miras: “Tengo mis metas y estoy trabajando en ellas”, aclara. La primera es entrar al Conservatorio. Otra, volver a reunir a su quinteto: primer y segundo violines, viola, chelo y bajo. Y otra, algún día tocar un corno de verdad. Los ha escuchado, pero nunca ha visto uno. Aunque lo suyo, lo suyo, declara, es el violonchelo.

Nacida en cautiverio

T es una niña muy bonita, servicial y extremadamente seria a sus 16 años. Se apellida Verduzco Verduzco, como su mamá biológica. Ninguna de las dos conoce su identidad real. Son una mancuerna inseparable, un organismo simbiótico. Si algún día tuvieron otros nombres, otros apellidos, no los saben, nunca los supieron, difícilmente lo sabrán. La madre, Rosa –es su nombre impuesto–, hoy tiene 43 años, es discapacitada intelectual, sorda y muda, según registra su ficha médico-social. Si tuvo una vida anterior al hospicio, ¿quién la sabe? Ella la olvidó. Su hija, de 16 años, cree que su mamá entró a La Gran Familia aún niña, quizá a los 13 años.

A Rosa nunca le enseñaron el lenguaje de señas para que pudiera comunicarse. No le enseñaron nada. Ya adulta, quedó embarazada y tuvo a su niña. Del padre, ni una palabra ni una pregunta. Otras mujeres criaron a la menor, porque su mamá trabajaba en la limpieza. “Me decían que si mi madre no trabajaba, Mamá Rosa la corría”.

–¿Quiénes decían?

–Mis tías. Claro, no eran mis tías biológicas, ya lo sé.

Dicen que es un prodigio en el piano y fue estudiante excelente en la primaria, pero la secundaria ya le empezó a dar flojera. Las sombras oscuras debajo los ojos color miel dan fe de sus preocupaciones. “Es que no me quiero separar de mi mamá. Soy su voz y sus oídos. Pero tampoco me puedo quedar con ella todo el tiempo, porque si no, ¿yo qué hago?” De momento, su madre está internada en un centro de acogida y ella en otro. La llevan de visita con cierta frecuencia.

“Yo no pregunto nada, aprendí a no preguntar”

Para esta chica y su madre, los días que siguieron después del operativo policiaco en el albergue de Zamora fueron aterradores. Se abrazaban, con miedo a que las separaran. Veían, día a día, cómo se iban todos, se los llevaban a otros lugares y ellas no tenían adónde ir. “Yo sí lloré mucho, porque no voy a volver a ver a muchos de mis hermanos. Y lloraba porque fuimos las últimas en salir de ahí. La casa, sola, abandonada y a oscuras, se veía horrible”.

Pero después de tantas lágrimas llegaron para la chiquilla algunos días con sol. Un parque, el zoológico de Chapultepec: “así de animales”. Y lo máximo, dice con todo candor: “Nos llevaron a Televisa, a ver a los artistas de la telenovela Mi corazón es tuyo. Creo que ha sido el día más feliz de mi vida”.

Para esta jovencita pronto llegarán los años de preguntar ¿quién soy? ¿de dónde vengo? A ver quién le responde.

“Ya no soy el niño que le entregaron a la jefa”

Lo primero con lo que se encontró A cuando la reja eternamente cerrada de la casa de La Gran Familia se abrió y él pudo salir a merodear sin trabas fue a su papá, que lo esperaba en la banqueta. Un hombre envejecido, angustiado, desempleado, a quien en los pasados seis años sólo vio contadas veces, porque Mamá Rosa únicamente permitía una visita al semestre. Fue un encuentro complicado: “Le dije: entienda que yo ya no soy el mismo niño que dejó aquí a los 11 años. No me voy con usted, mejor me abro camino yo solo”.

–¿Y cómo era ese niño que tu papá dejó ahí?

–Un callejero, un verdadero callejero. Pero tenía mis motivos.

Los motivos no son explícitos, pero por ahí asoma el recuerdo de una madre violenta, que lo encadenaba. Y el padre, amoroso sí, pero incapaz de controlarlo. Y la extrema pobreza en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde nació.

“Lo peor, lo peor que me pasó a mí en La Gran Familia es que llevaran a encerrar a mi hermanita de nueve años, que la pusieran a sufrir como sufrí yo. ¿A ella por qué?” La chica, L, ahora de 16 años, está provisionalmente en el albergue temporal de Morelia.

A se describe a sí mismo como valemadrista frente a casi todo: la autoridad, los estudios, las reglas. Valemadrista con todo, menos con los amigos, su hermana y el canto. “Eso sí tenía de bueno la casa: los amigos y el coro”. En ese universo donde el fuerte impone su ley a los demás, él se situó entre los fuertes. “Nunca me dejé de nadie”.

–¿Golpeabas?

–Reaccionaba. Le digo, yo tengo mis motivos para ser como soy.

Ahora tiene muchas ganas de enmendarse, de que las personas que lo rescataron puedan sentirse orgullosas de él; sobre todo María Mar Estrada, la primera en acogerlo temporalmente en una casa-hogar, con quien ha desarrollado la agridulce relación del rebelde y la autoridad. “Si salgo adelante y cumplo mi plan de vida, voy a regresar con ella. Y me cae que me uno a su club”.