Riesgos de la lectura

Superstición de Feuchtwanger

Algo sobre el doncel

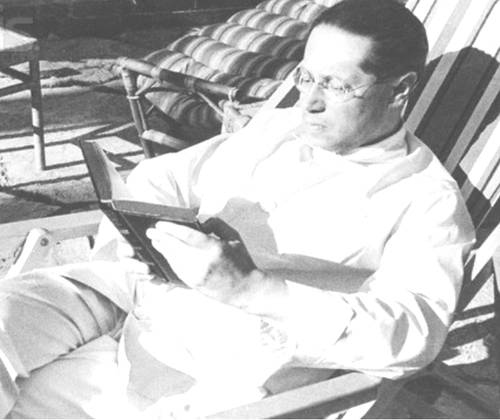

na mañana encontramos a mi padre tendido sobre su cama, con la pata tiesa y un libro descomunal abierto y montado a horcajadas sobre su panza. Se trataba de la novela Éxito (Erfolg), de Lion Feuchtwanger, en traducción cubana de 610 páginas (sin incluir las cinco del índice), una tipografía de siete puntos compuesta con plomo fundido, como era canónico hace tres décadas, e incrustada en un papel rasposo y pardo mediante una prensa plana a la que, a juzgar por el corrimiento de las letras, se la había roto un diente de un engranaje. Sin ánimo de agraviar la memoria de ese autor judío alemán –sobreviviente de los campos de concentración y hostilizado después en Estados Unidos por las hordas anticomunistas del senador McCarthy–, y mucho menos a la literatura del holocausto en general, sigo sin tener claro si mi progenitor buscó en sus líneas algo en qué entretenerse mientras salía su avión al otro mundo o si falleció a causa de un aburrimiento devastador. Acaso podría encontrar claves para dilucidar la duda mediante la lectura de ese librote que, además, se me quedó en herencia, aunque les confieso que mi instinto de supervivencia me impide abrirlo. No vaya a ser la de malas y ocurra que el volumen de Feuchtwanger haga real lo imaginado por Julio Cortázar en sus “Instrucciones para tener miedo”: “En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere.”

Como puede verse, el cine contemporáneo de terror no ha inventado nada nuevo: a lo sumo, ha remplazado un libro por un video.

He dado muchas vueltas alrededor del tomísimo, lo he olfateado, lo he lamido, me he asomado incluso a su primera página y no he hallado indicio alguno de su carácter letal. Pero, por si acaso, me apego a la superstición de que en los renglones de Éxito (¿o será que sólo en los de esa edición?) hay una orden codificada, mortal y obligatoria, que indica a las células del cuerpo que ha llegado el momento de decir “chau”. Pienso que lo mejor que puedo hacer es dejarlo en paz en su pedazo de estante; si un día me viene cualquier clase de moquillo progresivo e incurable, tal vez acuda al tomo y me aventure por una lectura eutanásica.

Podría ser que el misterio sea más simple de lo que quiero suponer y que, en realidad, la clave esté en el aburrimiento que lecturas determinadas producen en lectores determinados. Pero, ojo, si bien es cierto que el hastío es menos grave que la muerte, en casos extremos puede llegar a inducirla.

Sin llegar a tanto como calificar a Joyce y a Proust de asesinos seriales –perdonen la nacada–, he observado que muchas personas eluden (eludimos, dijo el otro) sistemáticamente a esos autores porque basta con observar los lomos tremebundos en el entrepaño para disuadirlas de emprender cualquier paseo por las páginas del Ulises o de En busca del tiempo perdido, por buenota que hubiera estado la tal Odette de Crécy, por muy musculoso que pongan al mentado Swann o por suculenta que fuera la magdalena que el niño Marcel sopeaba en su tecito de la tarde. Con esos adobes y con otros (¿qué tal Paradiso, de Lezama Lima?) algunos hacen trampa: llegan a la página 32 del mamotreto, te dicen que qué obra tan impresionante, que cómo has podido vivir sin haberla leído y te dejan con la boca abierta, como esos individuos que parten en una dirección, regresan por la contraria y luego te aseguran que le han dado la vuelta al mundo, cuando no hicieron más que rodear la manzana.

Más allá del aburrimiento, la lectura presenta otros riesgos. Dejemos de lado, por ahora, el peligro de que te apachurre un librero rebosante y veamos el punto de la distracción fatal.

Los viejos de una de las ramas familiares aseguraban, aunque no hubiese forma ni interés de demostrarlo, que entre los antepasados figuraba el doncel Martín Vázquez de Arce, paje que fue del Duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, y quien encontró la muerte a edad temprana en una batalla contra los sarracenos en las tierras pantanosas de la Acequia Gorda, en la Vega de Granada. La versión oficial, consignada en una de las inscripciones de su tumba, afirma que “fue muerto por los moros enemygos de nuestra santa fe catolica miercoles 21 dias del mes de iunio anio del nacimiento de nuestro salvador Iesu Christo de mill e CCCC e LXXXXVI anos. Fue muerto en edat XXV” y no cuenta más.

Las maledicencias familiares aseguran que don Martín era tan disperso que en plena batalla se puso a leer a Platón y que un combatiente enemigo, viéndolo descuidado, se le acercó, caminando de puntitas para no interrumpirle la lectura, le clavó una lanza puntiaguda en la barriga y lo mató muchísimo. Cierto o no, el mérito máximo del pobre doncel no fue entregar la vida en defensa de la cristiandad (o en ofensa de la Ummah, que todo tiene dos caras), sino el haber inspirado una bella y celebérrima escultura fúnebre. Está en la catedral de Sigüenza y es única porque no representa al difunto inerte, como ocurre con el resto de las estatuas yacentes, sino bien despierto, aunque lánguido, con la atención puesta en las páginas de un libro, la espada desparramada a su costado, y a sus pies, un niño afligido y un felino que le maúlla a la eternidad.

Contrasta el monumento funerario del paje con los que en la misma capilla fueron dedicados a sus abuelos, padres y hermanos, todos ellos patitiesos, ojicerrados, boquiapretados y solemne e inconfundiblemente muertos. Prefiero (y no sólo por allegarme un ejemplo improbable de los riesgos de la lectura) creer que el doncel murió leyendo a pensar que murió combatiendo. Qué más da que sea cierto el parentesco que se arrogaban los viejos de mi tribu; más importa lo simpático que lo pariente, a fin de cuentas, él y nosotros pertenecemos por igual a la gran familia de los despistados, y se lo debía:

Me sorprende, doncel, que haya llegado

intacta hasta mi tiempo tu ternura

y que, tras cinco siglos de lectura,

hoy estés todavía concentrado.

Manas, doncel, humor y desenfado

y el reflejo feroz de tu armadura

no ilumina mejor tu sepultura

que tu rostro sereno y relajado.

Así seas abuelo del abuelo

de mi abuelo, te vivo como hermano

que se burla del tiempo y de la nada.

Me caes bien, doncel, y me consuelo

de la muerte pensando que a tu mano

sienta mejor el libro que la espada.

navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com