|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE |

PortadaPresentaciónBazar de asombros

|

Hacer mella, cicatrizar, construirJosé-Miguel UllánVemos con la memoria, La imaginación es un universo en miniatura

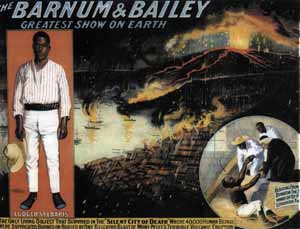

En la ciudad de Saint-Pierre, en la Martinica, el gran estallido de la montaña Pelée tuvo lugar en la madrugada del 7 de mayo de 1902, expulsando el volcán a continuación una nube gigantesca de ceniza ardiente que, sólo un día después, dio sepultura común a 30 mil personas. Al decir de las crónicas de la época, resumidas por Thomas A. Lewis, la verdad es que la catástrofe estuvo precedida de abundantes avisos: temblores, rugidos, lluvias torrenciales, además de una invasión de hormigas diminutas (fourmis-fous), de color amarillo y moteadas, a la par que de ciempiés aguerridos (bêtes-à-mille-pattes), intensamente negros; las unas y los otros, venenosos, si bien no tanto como las despavoridas serpientes que junto a aquellos bichos se deslizaban por las faldas del monte abajo e invadían después las calles de la ciudad, con abundante representación entre ellas de víboras de dos metros de longitud (fers-de-lance), de dorso marrón-amarillento y vientre sonrosado, que iban matando a todo ser viviente que encontraban por el camino: niños, cerdos, perros, caballos, gatos o gallinas... A pesar de tales presagios, la mayoría de los habitantes de Saint-Pierre no huyó de allí; se encerró en sus casas a protegerse de las alimañas, a rezar o a maldecir. ¿Por qué esa frialdad colectiva, ese aplomo suicida, o quizás inconsciencia sin más, ante tan espantosas señales? Algo tuvo que ver en ello el alcalde, miembro del Partido Conservador, que quería renovar a toda costa su mandato en las elecciones previstas para el 11 de mayo y, poderoso y consecuente a un tiempo, consiguió que el periódico local, Les Colonies, transmitiese a la población la idea de que, en realidad, nada grave iba a ocurrir, que todo estaba bajo control, dado que la campaña electoral en marcha no podía quedar salpicada por unos cuantos sobresaltos inoportunos. De ahí que hasta los barcos de mercancías permanecieran en el fondeadero como si tal cosa, a la espera de cargar ron y azúcar en abundancia; con una sola excepción, la del capitán del Orsolina, Marino Leboffe, que, acostumbrado a observar los caprichos del Vesubio desde el puerto de Nápoles, decidió alejarse a escape en su embarcación, sin importarle ni un comino las airadas protestas de las autoridades portuarias que, naturalmente, no cobraban por las cajas dejadas en tierra. La catástrofe, en consecuencia, fue desmedida. Sólo hubo dos supervivientes: un joven zapatero (tan discreto que de él nada se supo hasta 1936) y un preso que alcanzó en un santiamén merecida notoriedad. Tal vez valga la pena detenerse unos instantes en la curiosa historia de este último.

Criminal convicto y confeso, Auguste Ciparis cumplía condena en un calabozo de la cárcel de Saint-Pierre, donde quedó enterrado por los escombros aquella mañana del 8 de mayo cuando, como él mismo declarara a borde de un humor algo grisáceo, "aguardaba que el carcelero se presentase con el desayuno calentito". Al cabo de cuatro días, gracias a sus potentes alaridos, fue descubierto y rescatado con todo el cuerpo lleno de horribles quemaduras. Numerosas entrevistas periodísticas lo auparon a la categoría de héroe, recibió atentos cuidados médicos y, por supuesto –pero esto último sólo resulta fácil decirlo ahora–fue enseguida indultado. Convertido de improviso en un Lázaro atractivo, pasó a llamarse Ludger Sylbaris hasta su muerte –esta vez, ya de veras– en 1929, y se volvió, amén de claustrofóbico, estrella renombrada de un circo. La máxima atracción, niños, damas y caballeros: el único superviviente de la mortífera erupción del volcán Pelée. En los carteles publicitarios, donde él aparecía de cuerpo entero y a todo color, se destacaba el número de sus paisanos que corrieron peor suerte; y le añadían nada menos que 10 mil víctimas a las cifras reales, por si la realidad resultaba algo escasa a la hora de caldear el ambiente. Para tentar así a los todavía indecisos y asegurarse la asistencia masiva del gran público, ambos con ansias de ver lo nunca visto y de lo que nadie paraba de hablar. Total que aquel antiguo preso, pionero involuntario del body art, salía a la pista con las marcas visibles del fuego en la piel y les contaba a los espectadores la razón de esas cicatrices, convertidas de hecho en razón de estar libre y también en razón de estar allí, bajo los focos, reconstruyendo con todo lujo de detalles un prodigio por una vez creíble y palpable. Ludger-August se exponía como obra esculpida por el destino y, de paso, como actor memorioso que ha de dar rienda suelta, frente a la expectación de los otros, a la azarosa historia de su proceso de recreación. Para sobrevivir –otro milagro– con ella. Y para compartir con los demás el resultado de la arbitrariedad, de la rareza irrefutable que era su propia carne, su propia vida, su personal modo de expresión. Es de lamentar que no se conserven testimonios fidedignos de cómo se desarrollaba exactamente la actuación (gestos, palabras, tono, movimientos) de ese hombretón escarmentado ni, por lo tanto, de las posibles diferencias y de las repeticiones hasta cierto punto a lo largo de su monólogo confesional, día tras día, según el ánimo, el estado de la memoria e incluso las características del lugar donde esa noche se estaba dando la función. ¿Sufría? ¿Mostraba entusiasmo? ¿Tenía olvidos? ¿Era prolijo en el decirse o buscaba más bien ciertos atajos? ¿Alcanzó a desdoblarse y a sentirse profesional, dueño del necesario fingimiento escénico? ¿Se ponía nervioso? ¿Necesitaba tomar o fumar algo para atreverse a dar la cara? ¿Se hartaba de sí mismo? ¿Introducía pormenores inéditos en su relato a cada nueva representación o iba quedándose sólo con lo esencial o inevitable para no perder la cabeza o el empleo?

ECCE HOMO AMBULANTE, LUDGER SYLBARIS sobrevive mostrándose en público tal como ha sido antes y como al fin es ya: el mismo y de otro modo. Su palabra hace mella porque cuenta con un testigo excepcional que siempre está a su lado: un cuerpo –un escenario dentro de otro escenario– plagado de señales, marcas, negaciones, recuerdos, surcos, inscripciones. Un cuerpo que, examinado de cerca, y mejor en un espejo, es un cúmulo de destrucciones y reconstrucciones: rasponazos, costurones, rugosidades pulimentadas, rozaduras, fruncidos, moratones. (Estigmas del azar. En paralelo, recuérdese el empeño de los antiguos huaxtecas en responsabilizarse de su propia forma de ser: deformación del cráneo, mutilaciones dentarias, perforaciones para las orejeras y las narigueras, escarificaciones y tatuajes.) Réplica palpitante, y al revés, de un eolito, ese fragmento de piedra que, por la acción de los agentes naturales, llega a asemejarse a algún utensilio de los fabricados por las manos del hombre. Extraña intensidad redentora: de asesino a artista circense. Cicatriz doble. Y acaso contundente metáfora, por más que peligrosa si no la manejamos con el escrúpulo debido, de la práctica artística. ¿En general? No, pero sí en ciertos casos. En el caso concreto de Vicente Rojo, la radicalidad de su obra se nutre de una serie de circunstancias, de cicatrices, de transformaciones que son prácticamente la razón de ser de esa imagen única, recién construida que, con autonomía, emerge al término. Casi siempre, fijación tenaz de un vaivén desde un sinfín de puntos de vista. O representación secuencial de una búsqueda interior que (a fuerza de dar vueltas y vueltas en el interminable laberinto, de entrever un no sé qué e imaginarse lo contrario –Alicia ya ha pasado por el espejo–, de confiar y arrepentirse a cada mancha, de enterrar y excavar, de desesperanzarse y divertirse) logra dar con la luz, por dudosa o efímera que ésta sea, de una comprobación compensadora, de un desahogo, de un desenlace: hay salida.

Una salida donde se reconstruye el proceso anterior –las noticias remotas–, pero convertido en presente, exteriorizado en su forma más pura y con el colorido que mejor le cuadra: dibujos, grabados, pinturas o esculturas, frutos de una rumia nerviosa, de un desasosiego engendrador, de una visión que, ya expulsada, ahora acompaña y consuela. Inspiración interior, sí, aunque con el anhelo o la necesidad de pasar a ser visible y, además, contagiosa, pues que al punto hace mella en quien la mira así, tal cual es, deudora de mil cosas, pero que sólo paga tributo a lo que sabe limitarse a ser: imagen ajustada de un misterio. El enigma (haber llegado ahí) como construcción. Un arte minucioso, para el cual no es posible que el estallido haga de punto de partida –pese a condicionarlo con amagos de reglas férreas, a menudo burlables y, desde luego, desobedecidas–, sino que debe esperar. Esperar a identificarse con la coagulación del recorrido: balance de una doma estética (y la de la vida con ella, a través de todas sus marcas), de un frenético hacer y deshacer, manchar y borrar, ir y venir sin tregua, hasta el aquietamiento venturoso del remolino, hasta la concordancia de lo discordante. Sin clausurar las múltiples grietas por las que habrá que seguir transitando, a las que será forzoso asomarse para moverse en los ensanches de otra visión y retomar el hilo de la vida. La vida. Es ya difícil –aunque, por lo que se ve, no imposible– imaginársela desprovista de esa propiedad fundamental, mucho más que un deber, que el científico James Lovelock le atribuye: generar orden. Y ordenar, aunque lo haga de modo desconcertante, es también tarea propia de un artista plástico. Cicatrizado aquello que hizo en él mella, construye Rojo un orden estético en el interior de un espacio delimitado en el que, sin recurrir a someter el sueño a la tortura de lo razonable, nada va a permanecer intacto ni confuso, descolocado, fuera de ese nuevo lugar hecho a mano. Todos los elementos retenidos, más o menos memorizados (contemplaciones, contactos, sentimientos, escuchas, logros y fracasos), que de repente pugnan por salir o se resisten a reaparecer, van a entrar en contacto entre sí y a ocupar el sitio adecuado; y a rozarse también con otros que nacen de la imaginación, eso que para Simone Weil era un tapón, pero que Paracelso tomaba, en De virtute imaginativa, por algo parecido a un sacacorchos libertador de representaciones. En implacable sincronía, imponen su presencia, asimismo, los inesperados percances, los mil motivos caprichosos que, a cada nuevo soplo de vida, provocan el asombro en lo previsto.

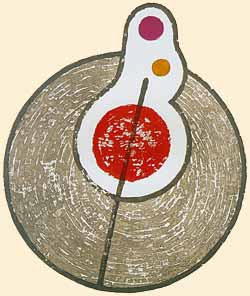

Vicente Rojo respeta por igual todos los elementos embrionarios. Y a todos les permite el acceso a la escena, a las modificaciones de la reminiscencia, pero insertándolos en una maraña geométrica, límpida en su función de red, que llega a convertirse en la auténtica prueba de fuego del conjunto. Del conjunto de cada obra aislada, al igual que de aquellas que se encadenan en series primordiales y crecientes: Señales, Negaciones, Recuerdos, México bajo la lluvia, Escenarios... (Esta última, compuesta de minitemas: Pirámides, Códices, Paseo de San Juan, Escenarios secretos y urbanos, Estelas y Volcanes construidos.) Cerrar los ojos, después de revisar la trayectoria de este artista, es ver vibrar, con sensación de recorrer un ordenado rompecabezas de piezas moldeadas con bajorrelieves suaves, la miríada de círculos, semicírculos, cuadrados, triángulos, pirámides, retículas, líneas quebradas, nichos, celdillas, bandas... Personajes geométricos, al fin y al cabo, que, sin parar, tensan y aflojan emociones y pensamientos. Trampas y estímulos; espuela y freno. Siempre con el empeño cuidadoso de no ocultar los engranajes de esas construcciones autónomas, donde las cosas tienden a mejorar, a cambiar de aspecto al salirse de sus casillas, al resollar por las heridas (lamparones, rojeces, frotamientos, parches, excoriaciones, lijaduras, vendajes, prótesis y excrecencias) con ritmo acompasado. Naturaleza viva de una obra en la cual la estructura y la imagen hacen tan buenas migas que entre ellas mismas se confunden. Y esa fusión convierte la hermosura resultante en una representación donde no se enmascaran los conflictos de todo orden; al contrario, ahí permanecen, en su sitio, como insaciable borboteo de un origen dubitativo y frágil, pero ya transformados de lleno en armoniosos. HACER MELLA: EFECTO, DISCONTINUIDAD, deterioro, imperfección, preocupación sobre un vacío, destrucción de lo estable. Prenda-magulladura que la memoria paga con el recuerdo, con la impresión de aquello que más afecta. Heridas dolorosas o placenteras, tanto da, muchas veces entremezcladas. Como cuando Vicente Rojo, autor de un buen puñado de evocaciones reveladoras pese a su proverbial parquedad, empieza por asomarse al estallido de la Guerra civil española de 1936:

Doble mella: expulsión y acogida. Y, en medio, ese delirio necesario de dar con una isla desierta. Borrón y cuenta nueva; espacio donde el otro (incluido el de uno) acabará por surgir; en lo ya leído, con forma de huella humana: la de aquel pie desnudo, "que era perfectamente visible en la arena". El temor, la huida, la ilusión. El hallazgo. Un temblor giratorio y entrecortado. Pero, sobre todo, una pérdida; ésa que la memoria siempre encuentra y que, cuando le da por apropiarse de ella, no lo hace con el fin de acaparar un estorbo más, otro peso corrido, otro montón de sombras de ausencias. Lo que de verdad le apasiona es ponerla al instante a prueba, en su lugar y en tela de juicio; agitarla, dejarla más perdida que nunca. Y luego, poco a poco, olfateando hacia dentro, transformarla, hacerla constructiva hacia fuera. Acompaña la memoria a la pérdida con terquedad, en perpetuo desvelo. Es una larga caminata, con muchos altibajos y espirales en todos los senderos posibles. Cientos de variaciones, series de circunstancias tornadizas, distintas perspectivas mentales. A cada dos por tres, hay que volver a ensayar, a intentarlo, porque otros elementos perdidos se suman al paseo, a la representación del paseo. Hay, pues, que repetir. Desde el principio hasta el final. LO CUENTA ADAM ZAGAJEWSKI a propósito del pintor-escritor polaco Józef Czapski. Éste, exiliado en París, ya anciano y casi ciego, les rogaba a los amigos, cuando iban a hacerle una visita a su casa, que le leyeran algunos textos. Al principio, de otros autores; al final, solamente quería oír los suyos. Anota Zagajewski con pertinencia y decoro: "Esto no era consecuencia de un narcisismo senil, sino de su lucha desesperada por retener la memoria que se le escabullía." Acorde: recuerdo de una pérdida. Cicatrizar: sanar, curarse (¿en salud?), aceptar la señal –la impresión–, poner remedio, curtirse, integrar eso otro en el tejido, verlo como una isla o un arabesco, acaso orfebrería de lo ausente, textura del querer y sin querer... Una clausura, en cualquier caso. Lo que hasta aquí llegó. Lo que ahí queda. El resto: eso que ya ha pasado por el cedazo (no sin pericia y gracia a la hora de mover las manos) y que, una vez cribado, se nos ofrece. ¿Para qué? Para que su dibujo en algo coincida –sólo lo justo– con los que imaginemos a partir de él. A menudo, por ansias de un realismo interior, a todo aquello que sabemos sobre la naturaleza de la llaga y de lo perdido, necesitamos adherirle, a fin de que resulte más creíble, una suposición que lo corrija, que reabra la herida y hurgue en ella con otras intenciones, con otro enfoque. Así; como cuando don Quijote tapona una ilusión con otra ilusión. Mucho le gustaba a Dostoievski ese pasaje en el que el caballero andante, ya curtido en penosas caminatas, cavila sobre lo absurdo que es creer que un héroe en solitario, dando mandobles a diestra y siniestra, vaya a barrer del mapa, y en un pispás, a nutridos ejércitos de enemigos feroces. Viendo en éstos materia impura, "obras de sortilegio", no niega la verdad de la hazaña, pero deduce al punto que cuerpos tales no eran de hombres, sino de seres semejantes a moluscos, gusanos y arañas. Materia impura: pomada moldeable. De ahí, por ejemplo, que la lluvia –cetro ondulado del dios Tláloc– pueda e incluso deba ser de esquirlas, de escamas, de cristales, de agujas, de hilos de colores o volcánica. En la época de México bajo la lluvia, ya escribía Cardoza y Aragón a propósito de Vicente Rojo: "Su lluvia es lava organizando y laminando firmemente la luz".

Construir. Organizar. Desde finales de los años cincuenta, este artista ha plasmado esas extrañas aventuras de la pérdida (lo que en la memoria hizo mella) y de la imaginación cicatrizante. Espléndidas pinturas y esculturas, que son síntesis, sincretismo, esencia de lo expulsado y de lo retenido. Construcciones inscritas en el territorio del arte, autónomas, que saben de lo construido con anterioridad por otras manos, que con ellas dialogan por señas. Tras un arranque expresionista, Vicente Rojo observa con curiosidad el pop art (Oldenburg, Lichtenstein) y termina por adentrarse en una abstracción plena, muy suya, siempre en busca de un imposible. Complicidad con otras obras y otros creadores que no se cansa de nombrar, de reconocer: el románico, Giotto, Morandi, Dubuffet, Rothko, Jasper Johns, Duchamp y Tàpies; amén de Malcolm Lowry y Visconti. Sólo con asomarnos a la pintura románica, ¿cómo no comprender su emoción de cercanía? (Muy parecida ésta a la relacionada con pinturas, códices y relieves precolombinos, con su profusión de rectángulos con grecas escalonadas, trapecios, círculos y semicírculos.) El rastro del punzón en los muros. Las franjas de relieves de estuco. La influencia de los orfebres. Los colores traslúcidos sobre fondos metálicos. Las líneas quebradas, de ondulación triangular o cuadrangular. Las aureolas almendradas. Ese juego de aros que es el cuerpo; la sucesión de círculos: halo, rostro, ojos, orejas, pecho, vientre, ombligo, rodillas y tobillos. La sencillez abstracta. La inocencia. Y, al llegar a la iglesia de Sant Pere, en la localidad catalana de Sorpe, el encuentro con ese hombre-cangrejo, signo astral y nostalgia, que babea o sangra por la boca; hilillos que dialogan con las ondulaciones del caparazón. Y luego están las manos de los personajes, con sus dedos larguísimos. ¿Para alcanzar qué? Una presencia afianzada, acaso la sospecha de que el arte es, en última instancia, cuestión de tacto. EN SUS OBRAS MÁS RECIENTES, Volcanes construidos, Rojo se asoma a un tema muy definido, de ida y vuelta, en el cual se concentran no pocas de sus obsesiones: peligro y atracción, interior y exterior, cautela y efusión, variedad de estados (apagado, encendido, fertilizador y destructor), reserva de diversos e inestables materiales. El extravagante artista mexicano Dr. Atl, que pintó muchos volcanes (a caballo entre el futurismo y los cromos japoneses), admiró del Popocatépetl sus labios carcomidos, sus palpitaciones, los flujos y el penacho, así como la sombra triangular que el volcán proyecta. Y acertó a decir: "Nos seduce no solamente su belleza multiforme, nos atrae materialmente su masa." En las antípodas de ese pintor, Vicente Rojo no es ajeno a tal motivo de atracción. Pero somete dicha masa a la misma criba que todo lo demás. Se queda con la idea, a partir de la cual construye sus volcanes. Que en él son lo que son: armazón, compendio, esquema, sustancia del recuerdo. Hueso mondo y lirondo, bien roído. Osamenta de cosa inabarcable.

Cerca de Ciudad de México, conviven un volcán y una volcana. Él es el más arriba citado, el Popocatépetl (Monte que humea), también llamado don Gregorio o don Goyo o, simplemente, Popo. Ella es Iztaccíhuatl (la Mujer Blanca), doña Rosa o doña Rosita o Izta sin más. En torno a ellos se ha tejido una trágica historia de amor, envolvente leyenda azteca, hasta convertir a la pareja en símbolo de la raíz, de la raza. Ni que decir tiene que el costumbrismo se ha ensañado con esas dos hermosas montañas, las ha llevado a relamidos cuadros revestidas de galas mitológicas y con ellas ha fabricado un inmenso retablo de arte kitsch patriótico. Nada que hacer con eso, salvo regresar a la escuela y recitar primero a Díaz Mirón:

Y después a Gabriela Mistral:

De remontarnos, la admiración –la atracción– es el primer resorte para acceder al volcán. En la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, esto escribe Bernal Díaz del Castillo:

Entrada en materia. Por su parte y al lado, a Cortés le dio por fijarse en la chocante rectitud que de improviso adquiere lo maleable al ascender de no se sabe dónde hasta tocar el cielo: el generoso humo, tan denso allí "que el viento no lo puede torcer". Desde la lejanía, mientras termina su novela, Malcolm Lowry recuerda así el volcán: "una especie de Moby Dick", de "color gris pizarra, semejante a la desesperación". SOBREVIVIR DE LAS MIRADAS. AUNQUE sea, como en Pompeya, por medio de una ausencia, escayolada en aquellos moldes compactos que son las huellas de las víctimas protegidas durante siglos por la ceniza. Tal vez prefiera Rojo detenerse junto a un letrero erosionado o un espejo medio enterrado o una hormiga que corretea por un mosaico. Pero seguimos pendientes del volcán, de las muchas maneras de asomarse a él para, tiempo después, conformarnos, en expresión de Villamediana, con "lo piramidal de la candela". Volcanes construidos por Rojo. Huellas dactilares de lo desmedido. Torres de Babel festivas. Refinadas vasijas. Jaulas aireadas. Redes. Alambreras. Juegos de mano. (Pliegues, cavidades, protuberancias, derrames, serpenteos, coágulos.) Maravillas escuetas. Varios guiños traviesos a Calder y a Miró; y a Duchamp, con ese botellero volcánico, hijo pródigo que regresa del ready-made a la obra única, desprovisto de púas utilitarias. Cráteres: hipnosis; custodias sin deidades; calendarios exentos de temporalidad; círculos concéntricos y chispeantes en los que el ojo acaba por dar en la diana. Esqueletos, en suma, de la admirable masa. Volcanes que se apartan del exotismo y de la épica. Y libres, asimismo, de carga mitológica: fraguas subterráneas para Vulcano, escondite para el dragón Tifón y boca del Infierno para cualquiera. Merma que asume un riesgo. Ilusión que se encarna. Presentes. Volcanes, en efecto, abstractos: rememoración y celebración manual de un primer asombro confuso a través de otro nuevo: ordenado y recién construido. Estela que se alza en lo alto de una pirámide de ceniza, en cuya base a alguien le dio por reparar en un hoyo y en su interior escribir en espiral y con letra párvula:

|