La vieja manía de molestar al bicho

cabaron los sanfermines con saldo de un muerto, no sé cuántos hospitalizados y una generosa derrama económica para el ayuntamiento de Pamplona. La insensatez de esa celebración ancestral hace pensar en las innumerables maneras que hemos desarrollado para arriesgar el pellejo por mera diversión o por crear espectáculos en los que la exposición de vísceras sea una posibilidad real y siempre presente. Provocar la furia de alguien o de algo por el mero gusto de ver qué pasa, e incluso a riesgo del pellejo propio, es un pasatiempo inmemorial. En algún momento incierto del tránsito de cazadores nómadas a agricultores sedentarios, algunos sintieron nostalgia por la adrenalina de perseguir a la bestia –o de ser perseguido por ella– y de los peligros que eso implica, y se dieron a la tarea de recrear la cacería con animales ya cautivos o recién capturados.

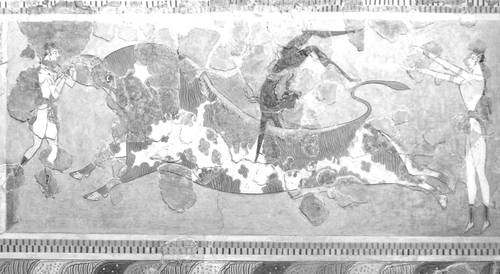

De los registros más viejos destacan los que dejó la civilización Minoica en Creta. Allí, hace cosa de 30 o 40 siglos, algunos intrépidos dieron por ponerse frente a un toro salvaje; cuando embestía, se agarraban de los cuernos para tomar impulso, daban una pirueta en el aire, caían sentados en la grupa, se bajaban y corrían a ponerse a salvo antes de que el cuadrúpedo se diera la vuelta. Uno supone que no pretendían más que burlarse del animal y hacerlo rabiar; en todo caso, es seguro que la idea no consistía en agotarlo con el propósito de reducirlo a chuletas, que para eso ya existían en esa época métodos más sencillos y, sobre todo, menos riesgosos. Tampoco se trataba de neutralizar –así fuera mediante la humillación y el ridículo– a un ser que amenazara a la gente. Eso ya le había tocado a Hércules en una de sus 12 chambas: la primera fue matar al célebre león de Nemea, que aterrorizaba a los habitantes de la región; el semidiós hubo de eliminar al felino a mano limpia, y en el empeño (a juzgar por las representaciones en vasijas antiguas), el león no anduvo lejos de arrancar de un mordisco los tompiates de su rival.

De cualquier manera, es razonable pensar que en la vieja Creta, unos cuantos practicantes del salto del toro murieron corneados o pisoteados por el animal, aunque de ello no haya quedado constancia en los frescos del mal llamado Palacio del rey Minos, en Cnosos. Es posible que la peligrosa actividad prefigure los rodeos que se llevan a cabo en el norte de México, Estados Unidos y Sudamérica, en los que la idea no es derramar la sangre del bicho, sino su bilis. Por los mismos tiempos del brinco de astados en la isla griega, en China e India otros ponían en riesgo sus posesiones o su honra en peleas de gallos criados especialmente para ese efecto. A los romanos les dio por enfrentar, en las arenas de sus circos, a animales diversos o similares, y puede que haya sido en esos establecimientos de grato solaz, sano esparcimiento y diversión moral, donde se originaron las peleas de perros en su forma actual. Igual pudo ser allí que hayan surgido los antecedentes de las actuales suertes circenses en las que un domador mete la cabeza en la boca de un león y procura sacarla aún pegada al tronco.

Muchos niños de la antigüedad y de la actualidad han gozado (en acto y/o en espectáculo) el arrancarle las patas, una a una, a una araña, o la cabeza a un grillo, o el experimento de meter un alacrán a un hormiguero, o la travesura de rociar con un líquido inflamable a una rata viva, prenderle fuego y ver cómo corre. Una vez, en mi infancia, unos conocidos me invitaron a una práctica que prometían divertidísima: pretendían capturar a un perro callejero, llevarlo a una gasolinera, meterle en el culo la manguera de la bomba de aire e inflarlo a una presión de 22 libras por pulgada cuadrada para ver si rebotaba y podía ser usado como pelota. Decliné la invitación, ya no supe si lograron su cometido y poco tiempo después les perdí la pista, pero me imagino que hoy en día bien podrían ser unos prósperos empresarios taurinos o promotores de palenques, o bien truhanes expertos en la organización de peleas de perros.

Esto no es un alegato contra la crueldad humana hacia los animales. En lo personal, como sin remordimiento carne de cerdo, res, pollo y pescado, y cuando los fragmentos de esas criaturas llegan a mi plato no me atormento imaginando el degüello, la electrocución, el martillazo en el cráneo o el anzuelo angustioso en la garganta. Es de celebrar que se organicen gestas civiles para defender el bienestar de las focas descuartizadas por placer, las martas despellejadas por avaricia y los patos que entregan su hígado para que uno coma un paté delicioso sobre pancito recién horneado. Sólo apunto que tal vez sea más urgente –o prioritario– luchar por la verdadera abolición de la esclavitud, que sigue existiendo, o de la tortura, o de la pena de muerte aplicada a los homo sapiens.

Disculpen la frivolidad, pero acaso esta molestia no sea ética, sino meramente estética: las tripas, tanto las del toro como las del torero, suelen ir ocultas en un lugar preciso y necesario dentro del organismo, y sacarlas de ahí, como no sea con propósitos alimentarios o médicos, resulta casi siempre en un esperpento y una sandez. Los partidarios de las diversas clases de tauromaquia aducen que, sin ésta, nuestra cultura estaría llena de huecos y no habría grabados de Goya y de Picasso ni poemas enteros de García Lorca; otros alegan que juguetear con 500 kilos de carne furiosa para luego sacrificarla constituye un arquetipo de la civilización y hasta el triunfo de la línea vertical sobre la horizontal. Tal vez tengan razón, pero a estas alturas, la civilización bien podría prescindir de esos espectáculos que empiezan con una paupérrima exhibición de arrogancia macha vestida de lentejuelas y acaban en charcos de sangre y vómito bajo una nube de moscas. A fin de cuentas, hoy en día a nadie se le ocurre pregonar la pertinencia de las decapitaciones con el argumento de que qué bonitas les quedaron sus composiciones a los numerosos pintores –de Donatello a Klimt, de Meister a Caravaggio– que representaron las cabezas de Holofernes y del Bautista: está bien, ya pasó, los cuadros están puestos en los museos, y ya olviden el afán de seguir relacionando los cuchillos con los pescuezos.

¿Y qué se hace? Los partidarios y fanáticos del toreo, de las pamplonadas, de los palenques y de los morideros clandestinos, donde ponen a dos perros a despedazarse, e incluso algunos detractores de esas actividades, que en algunos sitios son clasificadas como “deportes”, esgrimirán que están en su derecho, que la defensa de las tradiciones y que bla, bla, bla. Un dato esperanzador es que, según cifras españolas, las corridas de toros tienen una mayoría de defensores en individuos mayores de 40, y una minoría de partidarios entre los de 39 para abajo. Eso habla bien del desarrollo civilizatorio y la tendencia no sólo indica que los chavos pueden ser mucho más razonables y sensatos que los rucos, sino también que tal vez en un par de generaciones las plazas de toros vayan a la quiebra por ausencia de demanda. Lo único que no debiera hacerse, en mi humilde opinión, es declarar ilegales esas actividades: sería tan impracticable, tan absurdo y, en una de esas, tan contraproducente, como prohibir el mal gusto.

navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com