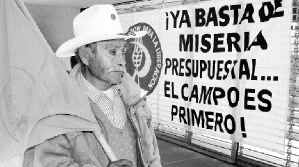

Se acelera la descomposición social y

crece la pobreza extrema, destaca el análisis

Se acelera la descomposición social y

crece la pobreza extrema, destaca el análisis

La migración rural aumenta el riesgo de mayor

crisis en el agro, señala un estudio

Documento sobre el impacto del TLCAN resalta el contraste

poblacional campo-ciudad

Documento sobre el impacto del TLCAN resalta el contraste

poblacional campo-ciudad

ROBERTO GARDUÑO

Pese a los numerosos programas de combate a la pobreza

implantados por los gobiernos federales, el deficiente crecimiento de la

producción agropecuaria y la baja en la rentabilidad del sector

durante las últimas cuatro décadas han generado un considerable

incremento de la pobreza y la pobreza extrema en el campo mexicano.

El fenómeno de descomposición social en

las zonas rurales del país comenzó cuatro décadas

atrás. A la fecha, amenaza con una crisis de proporciones desconocidas

por el abandono del campo.

En 1960 la distribución de la población

mexicana entre las áreas urbana y rural estaba en equilibrio: 17

millones 218 mil personas vivían en el campo, y 17 millones 705

mil habitaban en ciudades. Diez años después se inició

el fenómeno de migración. Para 1970 los campesinos y sus

familias sumaban 19 millones 916 mil, y los citadinos aumentaron a 28 millones

308 mil.

Los

datos retomados de los informes presidenciales y censos de población,

incluidos en el documento Impactos del Tratado de Libre Comercio para

América del Norte, elaborado por la Cámara de Diputados

y la consultora Productividad y Operación, resalta la negativa desproporción

poblacional que afecta al campo.

Los

datos retomados de los informes presidenciales y censos de población,

incluidos en el documento Impactos del Tratado de Libre Comercio para

América del Norte, elaborado por la Cámara de Diputados

y la consultora Productividad y Operación, resalta la negativa desproporción

poblacional que afecta al campo.

Desde el comienzo de los años 80 la población

rural se volcó a la vida urbana, 22 millones 547 mil, y 44 millones

299 mil habitantes en las ciudades.

En 1990 la curva ascendente hacia las ciudades se disparó.

Los habitantes dedicados a las actividades agropecuarias sumaban 23 millones

289 mil y en el medio urbano se concentraban 57 millones 959 millones de

personas.

Para 1995 los campesinos mexicanos registrados eran 24

millones 156 mil y los residentes en las ciudades alcanzaban los 67 millones

un mil. Cinco años después la proporción de productores

del campo no varió desmesuradamente, y el número se ubicó

en 24 millones 773 mil; no obstante los ciudadanos urbanos se incrementaron

a 72 millones 710 mil.

De acuerdo con los reportes del gobierno federal de la

época, en el Informe México Social de Banamex-Accival y en

el Banco de Información Económica sobre el impacto del TLCAN

en el campo nacional, destaca otro fenómeno de descomposición

en el sector primario:

"En 1960 la población económicamente activa

(PEA) ascendía a 11.2 millones de personas; 54.5 por ciento trabajaba

en el sector agropecuario; 19.6 en la industria y 25.9 en el sector servicios.

Para 2000 la situación se invirtió, la PEA se incrementó

a 33.7 millones de personas, de las cuales 16 por ciento se ocupaba en

el sector primario (campesinos); 27.6 en el sector secundario (industria),

y 56.4 en el terciario (servicios)."

Pese al crecimiento productivo de los últimos 40

años, el producto por activo en el sector agrario es una tercera

parte del producto del sector industrial, y un poco menos en relación

con el de servicios.

Resultado de esto es una dispar evolución: el producto

del sector primario creció entre 1960 y 2000 en 175 por ciento,

el sector industrial lo hizo en 730 por ciento, y el de servicios 660 por

ciento.

Los problemas crecientes de caída en su dinamismo

y disminución general de ingresos que el sector primario ha experimentado

en los últimos años ha generado una emigración masiva

de los productores hacia los centros urbanos, a las zonas maquiladoras

y a Estados Unidos. El análisis sobre el impacto del TLCAN en el

campo refiere un hecho incontrovertible: "Esta situación se hace

más fuerte cuanto más atrasada es la región o entidad

de donde salen los migrantes".

En las tres décadas recientes Chiapas, Oaxaca,

Guerrero, Hidalgo y Zacatecas han sido los estados con menos desarrollo,

y ese atraso se manifiesta por las siguientes causales: la población

rural de esos estados representa en promedio 50.4 por ciento del total;

su población promedio dispersa en localidades de menos de mil habitantes

es de 33 por ciento respecto del total; la participación promedio

en el PIB es de 14.5 por ciento; su producto interno bruto per cápita

oscila entre 5 mil y 9 mil pesos a costos de 1993, mientras el promedio

nacional es de 13 mil.

Son las cinco entidades con mayor población ocupada

en el sector primario. Chiapas 54.1 por ciento; Oaxaca 50.1; Guerrero 43.3;

Hidalgo 40.4, y Zacatecas 36.9. "Con excepción de Zacatecas, estas

entidades representan un analfabetismo de entre 20 y 30 por ciento de su

población mayor de 15 años y tienen una tasa de mortalidad

infantil mayor a 40, mientras que el promedio nacional es de 33."

Esas características se reflejan en los flujos

migratorios que han existido desde 1970 en los que Zacatecas tiene 32.8

emigrantes por cada mil, Hidalgo 24.4, Aguascalientes 26.1, Durango 24.7,

y San Luis Potosí con 24. En aquellos años, el principal

destino fue la zona metropolitana de la ciudad de México, con una

inmigración de 34 personas por cada mil habitantes.

Para 2000 se mantuvieron esas entidades como las principales

expulsoras. Zacatecas con 38.6, Durango, 30.9, Hidalgo 25.9, San Luis Potosí

25.8, y Oaxaca 24.5. Ese año los estados de mayor atracción

migratoria fueron Quintana Roo, Baja California, México, Baja California

Sur, y Morelos.

De tal forma los estados con más altos índices

de migración no han logrado un desarrollo agropecuario, a pesar

de ser esa su principal actividad económica:

"Zacatecas, la entidad con mayor participación

del PIB agropecuario dentro del PIB total estatal, que es de 25 por ciento,

sólo creció 1.3 (este dato se refiere a la tasa de crecimiento

de largo plazo) entre 1970 y 1980, 2.3 entre 1980 y 1993 y 2.5 entre 1993

y 1998; Hidalgo fue reduciendo su ritmo de crecimiento de 5.9 a 1.3 y 0.4,

para los mismos periodos; Durango, quinto estado con mayor participación

del PIB agropecuario respecto al total estatal, con 16 por ciento, presentó

ritmos de decrecimiento de 3.8, menos 0.7 y 3 en los mismos periodos. En

San Luis Potosí, que no es una entidad eminentemente agrícola,

sus flujos migratorios se deben en parte a la caída del sector agropecuario

en 1.9, 3.8 y menos 4.5 por ciento."

Los flujos de mexicanos hacia Estados Unidos se incrementaron

entre 1950 y 1990. Se estima una población de entre 5 y 8 millones

de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Esto expresa una relativa incapacidad

de nuestro sistema económico, en especial de agricultura para crear

empleos.

Los

datos retomados de los informes presidenciales y censos de población,

incluidos en el documento Impactos del Tratado de Libre Comercio para

América del Norte, elaborado por la Cámara de Diputados

y la consultora Productividad y Operación, resalta la negativa desproporción

poblacional que afecta al campo.

Los

datos retomados de los informes presidenciales y censos de población,

incluidos en el documento Impactos del Tratado de Libre Comercio para

América del Norte, elaborado por la Cámara de Diputados

y la consultora Productividad y Operación, resalta la negativa desproporción

poblacional que afecta al campo.