En México, la falta de acceso de las mujeres a la justicia es una tarea pendiente de resolver. A pesar de la vigencia de diversas leyes nacionales e internacionales que reconocen derechos a las mujeres, es un reto garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad en los espacios de procuración y administración de justicia. La existencia de prácticas discriminatorias y machistas entre los operadores jurídicos, muchas de éstas fomentadas por estereotipos de género dañinos para las mujeres, es uno de los grandes obstáculos en esta labor. Problemática que ya ha sido señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer).

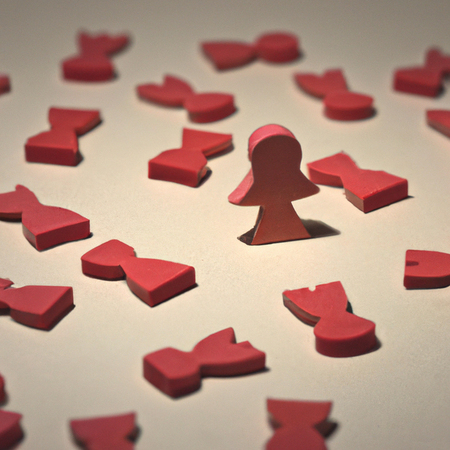

¿Cómo influyen los estereotipos de género en el acceso de las mujeres a la justicia?

En el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual se sabe, por informes y diagnósticos nacionales e internacionales, que éste es un fenómeno en aumento, en contraposición con el bajo número de denuncias y sentencias condenatorias emitidas. Esto hace reflexionar sobre los obstáculos que encuentran las víctimas para acceder al sistema de justicia, uno de ellos siendo los prejuicios y estereotipos de género discriminatorios. Al ser un delito relacionado con la prostitución y la explotación sexual, se llega a cuestionar la calidad moral de la víctima o su comportamiento sexual, siendo común escuchar “está ahí porque le gusta”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género señala que los estereotipos o prejuicios de género impactan en el momento de apreciar los hechos y valorar las pruebas en un asunto. Por su parte, el Comité de la CEDAW, identifica como un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia la presencia de estereotipos de género entre los operadores jurídicos, así como los criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad judicial en la resolución de los casos. Este escenario proporciona elementos para cuestionar si la actuación de los operadores jurídicos a partir de estereotipos de género discriminatorios es una razón por la que muchos asuntos no llegan a los tribunales, o que no se sancione a los agresores, fomentando con ello la impunidad.

El Comité de la CEDAW, en la comunicación 18/2018 de Karen Tayag Vertido contra Filipinas, uno de los asuntos más emblemáticos sobre estereotipos de género en el ámbito judicial, expone la forma en cómo la jueza que conoció de un asunto por violación basa sus principales razonamientos en prejuicios y estereotipos de género sobre el comportamiento que debió observar la víctima, dudando sobre lo que había denunciado al no comportarse como se esperaba de alguien que estaba siendo violada. En los asuntos de violencia sexual es común encontrar la idea de “la buena víctima” y el comportamiento que se espera de ésta, incluyendo la negativa de su consentimiento, cuestionando el ejercicio de su sexualidad o la moralidad de la víctima. Ejemplo de ello lo vemos en dos casos conocidos, “la manada” en España, y “los porkis” en México.

En la sentencia sobre el Caso de Mujeres de Atenco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pone en evidencia la presencia de estereotipos de género en la actuación de los agentes estatales, a través de las violencias ejercidas contra las mujeres detenidas. La Corte dedica un apartado a analizar la discriminación de género y la violencia verbal basada en estereotipos de género y manifiesta su preocupación por la falta de atención del Estado mexicano a ese aspecto, al grado de no identificarlas como una de las violencias ejercidas contra las mujeres y centrarse en la violencia física. Tal observación pone de manifiesto la naturalización de determinados estereotipos dañinos a las mujeres y la dificultad de identificarlos en la actuación de las autoridades.

En la trata de personas con fines de explotación sexual convergen diferentes elementos y actores que forman parte del “sistema proxeneta”, como lo ha denominado el investigador Óscar Montiel. Los estudios antropológicos de Montiel muestran la complejidad del fenómeno y el uso de poderes y dominios patriarcales hacia las mujeres, como la romantización del abuso, base del mito del amor romántico, o lo que él denomina la padroterapia, describiéndola como un mecanismo de control que utilizan los padrotes sobre sus víctimas, basada en estrategias psicológicas para generar culpas y lograr mantenerlas en la situación de prostitución, bajo una aparente voluntad. Cuestiones que, sumadas a las condiciones de vulnerabilidad familiar o económica, dan como resultado el no reconocerse como víctimas y percibir la situación de prostitución como una muestra de amor.

Conocer estos y otros elementos ayuda a los operadores jurídicos y a la población en general a comprender las condiciones en las que se ven envueltas las víctimas de este delito, más allá de mirarlas bajo el prisma del prejuicio o la moral. Una ventana abierta para identificar estos aspectos, son las sentencias emitidas por los tribunales. A través de las investigaciones socio jurídicas con perspectiva de género podemos ayudar a reconocer y nombrar los estereotipos de género que se han asociado a las víctimas de este delito, y que con mayor frecuencia se presentan en los argumentos y las valoraciones que realizan las y los juzgadores al resolver un asunto de ese tipo. Para lograrlo, se requiere un conocimiento del fenómeno más allá del ámbito jurídico; además de un compromiso institucional y personal con los derechos de las mujeres, obligaciones que el Estado mexicano tiene para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. •