Razones locas, de Guilherme de Alencar, explora los mitos sobre el compositor

Jueves 22 de junio de 2023, p. 3

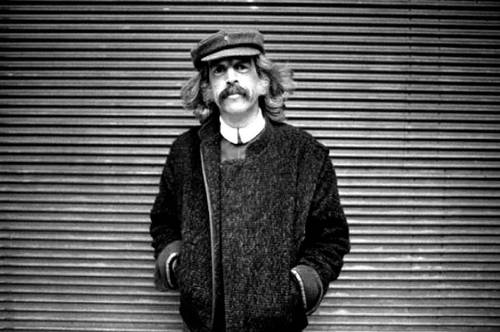

Eduardo Mateo, compositor cuyas canciones sobrepasaron su leyenda, es revindicado en una nueva edición de su biografía, Razones locas.

Precursor del beat rioplatense, el guitarrista Eduardo Mateo (1940-1990), líder del grupo El Kinto, fue maestro de su propio estilo para tocar, cantar y contar. La cuarta edición de Razones locas, de la editorial Vademécum, cuenta más que la leyenda sobre el montevideano: también nada entre su obra solista, la cual exponía su forma singular de ver el mundo.

En esta biografía, el autor explota el mito anterior y posterior a la muerte del músico, todo eso que no es él. En esa búsqueda muestra la forma subjetiva en que se distribuye la validación cultural, indagando los motivos por los cuales su imagen pública por momentos se asemejó a la de un paria, cuando en realidad fue uno de los compositores más completos e interesantes a nivel continental.

En Razones locas, el escritor brasileño Guilherme de Alencar Pinto cuenta que el ícono musical, bohemio uruguayo, tuvo un radar que captó señales de los alocados años 60 desde Montevideo. El interés de Mateo por la música brasileña lo llevó a la percusión y también a João Gilberto; al oír a Mateo se percibe el deslumbramiento formativo de haber escuchado la bossa cuando literalmente era nova. No estaba solo, pues Uruguay y Brasil comparten más de mil kilómetros de frontera y un grupo de compositores bienaventurados se atrevió a investigar el candombe, colocando ritmos africanos que salían del canon cultural, dividido por la idea oficial de lo que era digno o no del término folclor.

La otra parte del gen Mateo es Beatle, es decir, el interés por la cultura de India, el amor como tema central y las afinaciones menos convencionales forman parte de su mundo. Lo más importante es que los músicos de Liverpool significaron la línea de alargada para desarrollar una expresión propia.

El apodo de Mateo fue El Syd Barrett uruguayo, forma de buscar encasillarlo como deambulador nocturno, sicoactivo y poseedor de imágenes en sus letras. La definición de “una versión uruguaya de” indica cierta sumisión geográfica. Lo mejor que se puede hacer con un músico surgido en un rincón particular del mundo es buscar entenderlo en su contexto específico, aunque ciertas partes de su saga contengan aspectos universales, formas en las que el rock permeó diferentes culturas en puntos opuestos del planeta.

¿Quiénes son los grupos coetáneos de Mateo? The Shakers, con Hugo y Osvaldo Fattoruso, como bajista y baterista, respectivamente, evolucionaron junto a los Beatles y tuvieron gran éxito en Argentina y Brasil; su Sargento Pepper se llama La conferencia secreta del Toto’s Bar e incluye una experimentación con música afrouruguaya. Los Mockers, contraparte Rolling Stone de The Shakers. Su primer elepé es un hermoso homenaje a la formación que incluyó a Brian Jones en sus filas.

Jaime Roos y Rubén Rada. El primero, símbolo de la música nacional, construyó una forma de presentar las influencias del candombe, acercarlas y hacerlas agradables al público, y junto con Rada, cantante y uno de los percusionistas más reconocidos, ícono popular e integrante de Tótem, moldearon una forma uruguaya compuesta de los mismos elementos que alejaron a Mateo de un modesto e hipotético reconocimiento.

Días de Blues y Opus Alfa. Ambos, maestros del blues sicodélico. La primera banda, liderada por el guitarrista Flaco Barral, quien se mantiene activo, fue la contraparte uruguaya de Pappo’s Blues; en tanto, el disco debut homónimo de Opus Alfa tiene esas particularidades que hacen a la sicodelia sudamericana ítem de búsqueda entre los coleccionistas del género a nivel mundial, pues la estética del heavy rock, la temática urbana y logros de sonido que son virtudes de la escasez técnica.

Mateo solo bien se lame

Editado el 15 de febrero de 1972, el debut de Mateo como solista es posterior a su etapa en El Kinto, aunque, como en muchas de las cronologías del rock sudamericano, 1972 bien podría haber sido 1968, a mitad de camino entre la consigna del mayo francés “La imaginación al poder” y The Red Telephone, de Love, el grupo de San Francisco donde el cantante y guitarrista Arthur Lee remarcó la curva descendente de la década.

La portada muestra un dibujo de Mateo con una guitarra acústica sobre el hombro derecho, delante una pared gris y al fondo el mismo cuarto repetido hasta el infinito. La música contenida en el elepé editado por Music Hall en Argentina y Discos de la Planta en Uruguay nos enfrenta a varios lugares comunes, como el reflejo de cierta pureza musical, en la que no hay más que el creador; no contiene arreglos de sobra porque no hay otra forma posible que no sea que contiene la grabación. El método del compositor era repetir la misma toma gran cantidad de veces, corrigiendo detalles sobre versiones anteriores, ya que si bien parecía arrancar melodías al abismo, esto no implica que se repitiera una y otra vez, acaso buscando una permutación del azar que le haga justicia a su talento.

Cuerpo y alma (1984)

Si en el primer elepé Mateo hizo gala de su poder de síntesis, en su continuación se revela como maestro del silencio, pues hay algo desfasado entre el fraseo y la métrica, pero con el transcurrir de las canciones se percibe que esa dislocación es en realidad logro del compositor. Este es el disco de Mateo más cercano a sus estudios de música y cultura oriental. Podría decirse que en estas primeras grabaciones prevalece una forma de entender la realidad cercana al flower power; no obstante, las visiones technicolor de Mateo escondieron más de una lección para una sociedad que celebra el día de la melancolía todos los 25 de agosto.

La mosca (1989)

En La mosca, Mateo opera un cambio notable: la voz es la misma, las composiciones mantienen la cualidad de parecer haber sido escritas arriba del aire, en el miedo mismo que esconde el silencio del próximo compás; sin embargo, algo ha cambiado y no es sólo el sonido. Mateo, entre una batería electrónica y un sintetizador, está ahora dentro de una pensión, que ya no es el cuarto inmaculado del primer LP, sino un lugar de mala muerte, donde es acosado por un insecto persistente. El disco suena contemporáneo, no muy lejano a la renovación uruguaya de rock de los 80, del grupo Los Estómagos.

Leyenda incómoda

Uno de los temas que trata el libro es la leyenda de Mateo, esa que lo ubica cerca de la indigencia, despreciado por sus colegas, exigente hasta el desmayo en sus grabaciones, informal para presentarse en determinados conciertos, solicitante habilidoso de préstamos y, finalmente, declarado persona non grata por buena parte de su entorno. La historia incluye una paradoja ética para el fanático musical: ¿qué harías si se presentara un guitarrista, cantante y compositor con un talento sensiblemente superior a la media, pero a su vez complicado en su trato? ¿Le cerrarías la puerta en la cara o intentarías ayudarlo aun en tu propio perjuicio?

Papeles quemados

Las quemaduras que buscan atacar la legibilidad del manuscrito de una canción parecen un detalle, pero confirman un tema que el autor deja explícito desde el comienzo: reconstruir la vida y obra de Mateo implicó invocar a un protagonista que buscaba orquestar un salto metafísico a través del tiempo, antes que quedar inscrito en los libros. No sólo eso. Razones locas explica cómo en los círculos de la crítica especializada muchos de sus pares parecieron en su momento empeñarse en olvidar al músico, y tal vez esto diga más sobre una forma abreviada de contar la música, en la que sólo hay una determinada cantidad de lugares para ser recordado.

La búsqueda de Mateo de una visión alucinada de lo cotidiano, contrapuesta a la música de protesta, genera una nota al pie que siempre será un poco incómoda, porque cuenta cómo los que crearon la banda de sonido de un movimiento político contra la dictadura militar poseían también un canon estético restrictivo.