Hace un par de meses escribí aquí que el campo la estaba librando mejor en la pandemia que el resto del país. Dije que este año habrá crecimiento de la producción agrícola mientras el resto de la economía se desploma, que en los pueblos pequeños y remontados los contagios son menos y algunos escapan, que el auto abasto y en general la producción de alimentos que ha sido siempre una estrategia de los pequeños agricultores se intensificó en la pandemia y, en fin, que los campesinos, los tercos de la historia, los “eternos sobrevivientes”, están mostrando una vez más su resiliencia.

Escribí también que la solidaridad -que es particularmente intensa en las comunidades pequeñas- y la diversificación integrada y armónica de actividades productivas y de servicios que caracteriza a los pequeños agricultores, conforman un paradigma de vida social cuyas virtudes se ponen de manifiesto principalmente en las crisis. Y lo puse como ejemplo a seguir. Hoy escribo sobre lo contrario: sobre las desventajas de vivir en grandes ciudades.

Urbanícola como soy -y orgullosamente chilango- tengo que reconocer que en la Ciudad de México y su zona conurbada la estamos pasando muy mal. Aquí empezaron los contagios y aquí se han recrudecido en esta segunda oleada. Y es que somos demasiados y circulamos mucho. La transmisividad del virus es directamente proporcional a la densidad de población y la movilidad, y aquí son elevadas.

Las megalópolis son maravillosas, creativas, inagotables, siempre sorprendentes… pero pueden volverse infiernos. Y la nuestra va para allá. Vamos a salir adelante, no faltaba más, ¿cuándo nos han vencido?, pero en adelante habrá que tener muy presentes los costos de ser tantos en un mismo lugar.

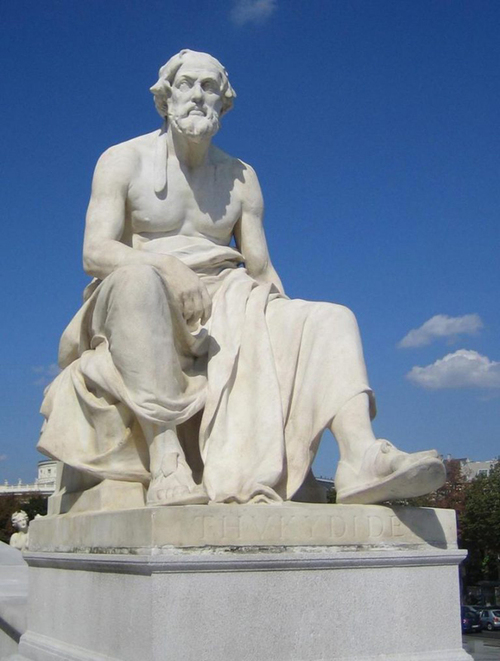

No es consuelo, pero lo cierto es este es un problema que enfrentan todas las grandes ciudades cuando las atacan las enfermedades contagiosas. Permítanme que les cuente la historia de la peste que asoló a Atenas en el 430 ac, apoyándome en la viva narración que nos hace Tucídides en Guerra del Peloponeso. Algo podremos aprender.

Llegó de pronto. “Sobrevino la epidemia que era la cosa menos esperada. Y lo que viene de súbito quebranta nuestros corazones. La epidemia fue más grande de lo que pueda decirse y más dolorosa de lo que las fuerzas humanas puedan sufrir.

“Los que estaban sanos se veían súbitamente heridos sin causa alguna precedente que se pudiera conocer. Primero sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza; los ojos se les ponían colorados e hinchados; la lengua y la garganta sanguinolentas y el aliento hediondo y difícil de salir, produciendo continuo estornudar; la voz se enronquecía y descendiendo el mal al pecho, producía gran tos, que causaba un dolor muy agudo; y cuando la materia venía a las partes del corazón, provocaba un vómito de cólera, que los médicos llamaban apocatarsis, por el cual con un dolor vehemente lanzaban por la boca humores hediondos y amargos…

“Los médicos no acertaban el remedio porque al principio desconocían la enfermedad y muchos de ellos morían los primeros al visitar a los enfermos.

“A todos contristaba mal tan grande, viendo los muchos que morían y los lloraban y compadecían. Más sobre todo los que habían escapado del mal, sentían la miseria de los demás por haberla experimentado ellos mismos; aunque estaban fuera de peligro, porque no repetía la enfermedad al que la había padecido.

“Hablo como quien lo sabe bien, pues yo mismo fui atacado de ese mal y vi a los que lo tenían.”

Hace dos mil cuatrocientos cincuenta años que estas palabras fueron escritas. Y si Tucídides no ha perdido elocuencia es porque como nosotros enfrentó una epidemia catastrófica y vivió para contarlo. Transcurrieron dos milenios y medio, pero el autor de Guerra del Peloponeso es aún nuestro contemporáneo pues ahora como entonces enfrentamos explosiones de muerte que “quebrantan nuestros corazones”. Corren los tiempos, pero nuestra fragilidad ontológica permanece.

Grandeza ateniense. La terrible mortandad que relata Tucídides tuvo lugar en la esplendente, en la poderosa, en la orgullosa Atenas, en la polís que fuera cuna de la civilización occidental, corazón económico, político e intelectual de la Hélade y centro del imperio que dominó todo el entorno del mar Egeo. Una gran ciudad de alrededor de 320 mil habitantes -de los cuales 170 mil eran ciudadanos y el resto esclavos o extranjeros llamados metecos- cuya riqueza provenía de las minas de plata de Laurio, del acuñado de moneda, del comercio a través del puerto de Pireo y de las contribuciones que pagaban campesinos y artesanos. En Atenas se ordenaron y difundieron los poemas homéricos, ahí vivieron el historiador Heródoto y el filósofo Anaxágoras, y ahí nació el fundador de la comedia griega Aristófanes, cuyas obras junto con las de los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides se representaban en el gran teatro semicircular donde también tenía lugar el cierre de las multitudinarias fiestas a Dionisio, en otro espacio diseñado exprofeso, el Odeón, se celebraban conciertos. Bajo la dirección del arquitecto y escultor Fidias, se edificaron ahí majestuosos templos como el Partenón dedicado a Atenea. Y todo esto ocurría en los tiempos de Pericles, político visionario y orador ocasional pero brillante, al que se reconoce como creador de la democracia ateniense: un sistema del que estaban excluidos esclavos y metecos, pero con una amplia participación de los libres basada en la Ecclesia, asamblea celebrada en el Ágora donde podían participar todos los ciudadanos de más de 20 años, que según fuera necesario reunía entre 12 y 40 veces al año, y en la Boulé, un consejo de 500 representantes que sesionaba cada mes.

Un polvorín. Atenas fue reconstruida tras de la guerra médica contra los persas y del origen de su espectacular crecimiento nos habla Tucídides. Antes del reinado de Teseo, el Ática estaba formada por villas y aldeas dispersas, pero este gobernante “obligó a todos los habitantes de la región a vivir en la ciudad… la cual llegó a ser grande y poderosa, cuando antes no era mayor que la actual Acrópolis. Así, los que antiguamente tenían sus moradas en los campos se metieron en la ciudad, pero muy pocos tenían casas, se alojaban con parientes y amigos”.

Y la migración, que llamaron sinecismo, se intensificó durante la guerra contra los espartanos: “Viendo tan grande cantidad de gente venir de los campos fueron repartidos a lo largo de los muros y en gran parte del Pireo. Algunos hubo que se aposentaron en el templo nombrado Pelásgico, pues por la guerra hubo necesidad de vivir en él. Y de esta manera las personas y sus bienes fueron recogidos dentro de la ciudad”.

En la ciudad alta o Acrópolis, estaban los templos y vivián los gobernantes, sacerdotes y familias ricas, mientras que los pobres, comerciantes, metecos y campesinos avecindados habitaban en la ciudad baja. Pero al incrementarse la población la gente tuvo que ocupar incluso los lugares sagrados. “Habiendo falta de moradas y siendo las casas estrechas los que las habitaban no tenían donde revolverse, mayormente en tiempo de calor como era”. La mecha estaba encendida.

Los costos de ser megalópolis. Aglomeración de familias en espacios inadecuados, hacinamiento, promiscuidad, calor… una bacteria, la yersinia pestis, que avanzaba por Etiopía, Egipto, Siria, Persia… y llegó a Atenas por donde debía llegar, por el puerto de Pireo. La orgullosa ciudad de Pericles era una bomba de tiempo… Y estalló. No le valieron sus esplendidas construcciones, no le valieron Apolo y Atenea, no le valieron los médicos herederos de la sabiduría de Hipócrates, no le valieron la asamblea y el consejo… Atenas cayó. Y cayó vencida por la peste a causa de su misma grandeza. A resultas de la guerra del Peloponeso, pero también de la pandemia, los 320 mil habitantes que tenía en el año 430, en el 400 se habían reducido a 230 mil.

Atenas era una urbe de intensa movilidad: “Nuestra ciudad está abierta para todos”, decía Pericles, y en efecto por el Pireo llegan comerciantes y visitantes de todos los rumbos del mundo conocido. Atenas era una ciudad de multitudes bullentes: “Tenemos fiestas y sacrificios todo el año”, presumía el mismo gobernante, y ciertamente las fiestas dionisiacas duraban cinco días y convocaban a miles de personas que después de desfilar bulliciosas se arracimaban en el gran teatro de Dionisio Eleuterio. Atenas era una ciudad de democracia directa de modo que mes a mes cientos o miles según la importancia del caso se reunían en la Ecclesia a debatir sus asuntos. Atenas era una ciudad grande, de intensa movilidad y sobrepoblada. Y esto que era su orgullo fue su desgracia pues la peste bubónica se contagia por contacto con los enfermos y también por ratas y pulgas, que ya estaban ahí y se multiplicaron cuando la pandemia puso en crisis al sistema sanitario, y la suma de hacinamiento y constantes desplazamientos incrementaron exponencialmente los contagios.

“La epidemia no hizo daño en el Peloponeso”, escribe Tucídides. Lo que quizá se debió a que la población de la península estaba dispersa y las ciudades eran ahí comparativamente pequeñas. En cambio, Atenas era “grande y poderosa”, escribe el historiador, y su grandeza se medía entre otras cosas por el número de sus pobladores. Siempre es una bacteria lo que provoca la peste, pero el enorme daño que causó en Atenas fue proporcional al tamaño de la ciudad. La catástrofe puede verse entonces como efecto indeseado del avance civilizatorio del que tanto se ufanaban los atenienses.

Y así es hoy.•