|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 18 de enero de 2015 Num: 1037 |

|

Bazar de asombros Algo sobre Enrique Semo: las Los desaparecidos La silueta Haití: intervencionismo Al pobre diablo Columnas: Directorio |

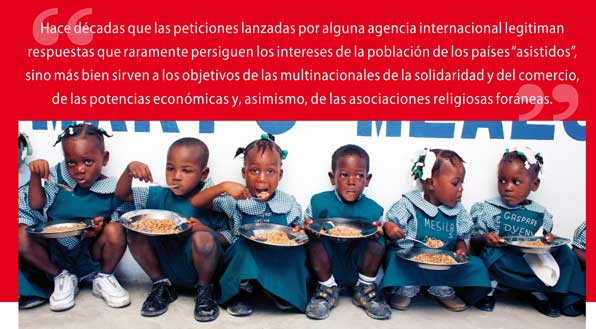

Barrio de Cite Soleil, www.wikiwand.com Fabrizio Lorusso En abril de 2014, el World Food Program –Programa Mundial Alimentario– lanzó una alerta sobre la crisis de inseguridad alimentaria de la región norte-oeste de Haití. Sin embargo, en lugar de funcionar como denuncia de las causas reales del problema o como estímulo hacia el gobierno y la comunidad internacional para que intervinieran y fomentaran la producción agrícola local, el aviso sirvió como excusa para llamar a mayores esfuerzos en las donaciones desde el exterior. Entonces, se favoreció la llegada de productos importados. Pasó lo mismo en 2010, tras el sismo que dejó 250 mil víctimas en la capital, Puerto Príncipe, así como un millón y medio de personas sin techo. Todavía hoy, 140 mil haitianos viven bajo carpas en los campos de desplazados. “El país tiene una necesidad desesperada de alimentos y de asistencia para la nutrición”, remarcó en abril Peter de Clercq, representante de la MINUSTAH, la misión militar de Naciones Unidas para la “estabilización de Haití”. Hace décadas que las peticiones lanzadas por alguna agencia internacional legitiman respuestas que raramente persiguen los intereses de la población de los países “asistidos”, sino más bien sirven a los objetivos de las multinacionales de la solidaridad y del comercio, de las potencias económicas y, asimismo, de las asociaciones religiosas foráneas. Pese a las “ayudas”, en los últimos cuatro años el precio del frijol, del arroz y otros alimentos creció cuarenta por ciento y se multiplicaron las protestas populares, sobre todo en el norte, en el distrito de Cabo Haitiano. For Haiti With Love es un nombre que suena bien, aunque un poco cursi. Es una organización cristiana sin fines de lucro que sabe aprovechar las ocasiones que se abren tras cada crisis alimentaria y los pedidos de ayuda de alguna institución internacional. “Para Haití con Amor” pidió a sus simpatizantes un esfuerzo mayor en estos términos: “Tenemos que rezar verdaderamente para que más gente se interese por Haití y ayude a compartir el fardo de las ayudas allá, pero la ayuda financiera directa es lo que más necesitamos realmente justo ahora.” Así, paliando sufrimientos, tapando alguna falla con alimentos importados y oraciones, la protesta social y la inconformidad de los agricultores locales se va aliviando y los negocios pueden seguir.

El país caribeño tiene una tasa de pobreza del ochenta por ciento de la población, con un salario mínimo de 4.5 dólares al día que muchas empresas no quieren pagar. Veinte por ciento de los niños padece desnutrición, un millón y medio de personas pasa hambre y 6.7 millones tienen dificultades para cubrir su necesidades nutricionales básicas. Los programas asistenciales no han mejorado la situación y, por el contrario, han creado dependencia. La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se engendraron, como si la pobreza endémica, la deforestación, el cólera, los daños de las catástrofes naturales y el arrebato de la soberanía hubieran sido producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso. En cambio, se minimizan las responsabilidades de gobiernos y agencias extranjeras que se reparten donaciones, programas y prebendas, y de las multinacionales que dominan la economía de la isla. Lo mismo pasa con el papel de la corrupción e ineptitud de la élite política nacional, aliada con la de las potencias más influyentes en la historia haitiana, como Francia, Estados Unidos y Canadá. Poco se habla de los despilfarros y costos logísticos de las más de 10 mil ong presentes en Haití que, en la mayoría de los casos, constituyen más del sesenta por ciento de su presupuesto. También la militarización de Haití es un hecho incontrovertible y poco mencionado. La comunidad internacional ha preferido invertir en misiones armadas, prácticamente desde principios de la década de los años noventa del siglo pasado, y no en el desarrollo y la democratización; baste recordar que ha habido dos golpes de Estado y miles de asesinatos políticos en los últimos veinte años en Haití. El territorio es ocupado por ejércitos extranjeros cada vez que hay alguna crisis, como sucedió después del terremoto, cuando llegaron más de 20 mil marines estadunidenses, así como centenares de soldados de otros países. Además, Haití es controlado permanentemente por una fuerza internacional, la MINUSTAH, que desarrolla tareas policíacas y militares, fuera del control del Poder Ejecutivo haitiano, que no cuenta con fuerzas armadas propias. La injerencia de milicias foráneas se ha justificado con la presunta violencia de las ciudades haitianas y con los conflictos políticos internos que generarían inestabilidad en toda la región. En realidad, el verdadero afectado por las crisis caribeñas es Estados Unidos, donde reside cerca de un millón de haitianos y se vive con miedo la reanudación de flujos migratorios “no deseados”. Además, Haití no es un país violento: su tasa de homicidios es de siete por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio del Caribe es de diecisiete; en México dicho índice llega a veinticuatro y en Honduras alcanza noventa y uno. Farol de la ONU En la Asamblea de la ONU, en septiembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la intención de que México participe en las Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas que son aprobadas por el Consejo de Seguridad. Se enviarán contingentes civiles y militares para integrarse a los Cascos Azules, lo cual es una novedad para la política exterior mexicana y su tradición castrense no intervencionista. Ya hay países latinoamericanos, como Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros nueve, que mandan tropas al extranjero, bajo el control de la ONU y, asimismo, asignan personal civil y grupos de profesionales a las misiones. Como parte de la comunidad internacional, las misiones apuntan a la creación de “cierto estatus” para los países, más allá de las presuntas “responsabilidades” o compromisos “morales” y “democráticos” que se enarbolan para justificarlas. La estrategia para generar “prestigio” manu militari, aun en el ámbito de Naciones Unidas, y la política de “potencia regional mediana” estaban detrás del anuncio presidencial, junto a la aspiración de contar más en el concierto mundial y en sus instituciones, y quizás ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Hay otros países, como Noruega, Suiza o Cuba, que prefieren elevar su “estatus” sin hacer hincapié en las milicias o únicamente en los intereses de los “jugadores globales” dominantes, sino que se ganan respeto con el soft power, el poder blando, es decir negociando acuerdos de paz, intermediando en conflictos armados, ofreciendo recursos, servicios e instituciones en el exterior y generando confianza mediante su imparcialidad o capacidad negociadora. Pero no es el camino que Peña Nieto parece privilegiar.

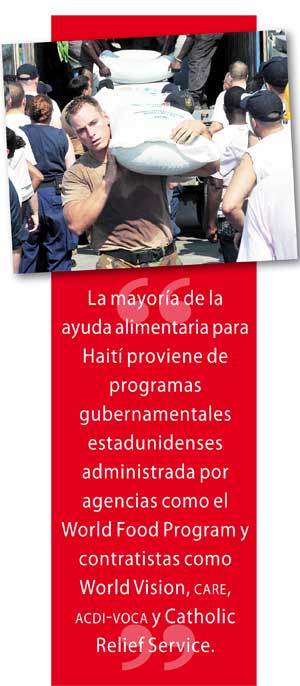

Entre las diecisiete misiones onu en el mundo, en México se mencionó un caso específico para arrancar: el de Haití y la MINUSTAH, ya que allí la operación es “encabezada por países latinoamericanos” y “México de manera natural tiene un lugar”, según dijo la exembajadora Olga Pellicer. Cabe destacar que la MINUSTAH está bajo el mando de Brasil y hablar, en este caso, de “misión de paz”, es un eufemismo. La Misión en el país caribeño tiene tareas de policía y militares para el control, mejor dicho “la ocupación”, del territorio. Además de ser responsables de la epidemia de cólera que ha cobrado casi 9 mil víctimas y producido más de 750 mil contagios en cuatro años y medio, los cascos azules brasileños, latinoamericanos y de otras regiones se han manchado con crímenes y abusos a los derechos humanos desde su llegada en 2004 hasta la fecha. Por ejemplo, los perpetrados por las misiones de “pacificación” en el barrio de Cite Soleil a cañonazos, causando la muerte de decenas de inocentes, para buscar a presuntos delincuentes y a seguidores del expresidente Jean Bertrand Aristide, víctima de un golpe y deportado por militares estadunidenses en febrero de 2004. Precisamente su expulsión forzada, orquestada por la CIA y el International Republican Institute de Estados Unidos y otras potencias hegemónicas en la isla, como Francia y Canadá, justificó la entrada del ejército de la ONU en apoyo al régimen antidemocrático (2004-2006) del presidente Alexandre Boniface y su primer ministro Gérard Latortue, en el cual hubo 4 mil asesinatos políticos. Los cascos azules y la ONU tardaron casi tres años en reconocer su responsabilidad frente a la epidemia de cólera, y el plan de erradicación de la enfermedad costará 2.2 billones de dólares. La MINUSTAH ha tenido tareas positivas de protección de la población tras catástrofes naturales y en momentos de conflictividad política, pero también ha actuado como fuerza extranjera de control social, al margen de las decisiones del gobierno local y al servicio de Estados Unidos, principalmente. Los mecanismos, a veces perversos, de la cooperación internacional y las misiones que desde hace más de veinte años, con nombres diferentes, han sido conducidas por la “comunidad internacional” en Haití, han tenido resultados controvertidos y dudosos, si no es que desastrosos, quitando soberanía al país y provocando constantes protestas de la población. México no ha participado en los asuntos militares y policíacos de Haití, o sea la MINUSTAH, lo cual a todas luces, hasta la fecha, ha sido una ventaja. La industria del hambre Las alarmas sobre crisis alimentarias acaban llenando los bolsillos de productores e intermediarios estadunidenses, de agencias gubernamentales e “independientes” que administran el flujo de alimentos y dinero. Haiti Grassroots Watch (HGW) es uno de los pocos medios que informa cabalmente sobre esta cuestión, entre otras. ¿Por qué Haití tiene hambre y este flagelo es más fuerte ahora que en los últimos cincuenta años?, pregunta en un artículo en su página web. Los representantes de la Red Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria (RENAHSSA) atribuyen al gobierno el empeoramiento de la situación, pero hace ya mucho tiempo que economistas, agrónomos y expertos diseñan proyectos y ganan licitaciones, contratos y becas para supuestamente encarar el hambre. Los donantes dan billones de dólares en “ayudas alimentarias”, “para el desarrollo” y la “asistencia humanitaria”, y controlan programas de fomento que no tocan las causas estructurales del hambre, que son al menos seis, según HGW: 1. La pobreza, la precariedad salarial y la privatización de todos los servicios; 2. El régimen de la propiedad de la tierra, la falta de su gestión racional, la inexistencia de un registro y el uso clientelar de la tierra; 3. El neoliberalismo, que impuso aranceles bajísimos sobre los productos importados hace más de veinte años y causó éxodos del campo a las ciudades, sobrepobladas y peligrosas, como también se vio con el sismo de 2010, cuando murieron más personas en los barrios más poblados, pobres y hacinados; 4. El aumento demográfico con producción agrícola estancada, basada en técnicas obsoletas y abandonada por el Estado; 5. El impacto negativo de la “asistencia” internacional que actúa según coyunturas y emergencias, por sus propios intereses, fuera del poder del gobierno local; 6. Las ineficiencias del mercado interno, los oligopolios de los importadores de comida que mantienen altos los precios. Según HGW, más del cincuenta por ciento de la ayuda alimentar para Haití proviene de programas gubernamentales estadunidenses. Sólo una pequeña parte pasa por el Ejecutivo haitiano, pues la mayoría es administrada por agencias como el World Food Program y contratistas como World Vision, CARE, ACDI-VOCA y Catholic Relief Service. Estas “importaciones” de bajo costo hacen competencia o dumping a la producción haitiana y generan recursos para las ONG. El gobierno de Estados Unidos compra arroz, trigo, harina, aceites, pollo y frijoles a sus productores, y luego los envía a las organizaciones que pueden revender los alimentos y obtener efectivo para sus propios proyectos. La industria del hambre es un gran negocio para el cual se crean mercados cautivos en los países receptores de la ayuda, ahogando la expansión de la agricultura local. También por ello el hambre es una plaga endémica que se relaciona con los mecanismos de la cooperación internacional y la imposición externa de políticas comerciales depredatorias.

|