|

12 de diciembre de 2009 Número 27 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |

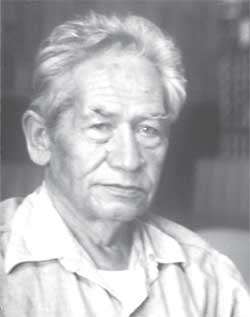

Archivo Efraím Hernández Xolocotzi, Colegio de Postgraduados |

Rafael Ortega Paczka

Efraím Hernández Xolocotzi (1913- 1991) ha sido el más destacado estudioso del maíz en México hasta la fecha. Estudió y describió al maíz y a las culturas tradicionales que cultivan y viven de esta planta como algo vivo y en continua evolución. Su obra se explica en gran parte si se toman en cuenta: sus rasgos personales y de carácter, la sólida formación dentro de su familia y en las instituciones donde estudió, la existencia de instituciones que le permitieron desarrollar sus actividades y el haber conocido y estudiado por largo tiempo a un México en plena evolución, pero que aún conservaba, y en cierto grado aún conserva, gran parte de su rica cultura rural tradicional. Su obra es básica para entender la agricultura mexicana del siglo XX y a la vez tiene gran actualidad debido a que fue un profeta sobre muchos de los problemas que nos aquejan y sobre la manera más adecuada de abordarlos.

Entre los investigadores que más influyeron en sus trabajos sobre maíz se encuentran: Edgar Anderson, quien escribió obras fundamentales respecto del maíz de México y Mesoamérica anteriores a Razas de maíz en México; Paul C. Mangelsdorf, su profesor en la Universidad de Harvard y posteriormente asesor principal de la obra citada; el doctor Charles Gilly, quien trabajó sobre teocintle y maíz; Edwin J. Wellhausen, primer autor de Razas de maíz de México, y George Beadle y Jack Harlan, grandes investigadores sobre el origen de la agricultura y las plantas cultivadas a nivel mundial.

Entre las obras del maestro Hernández X. enfocadas al estudio del maíz, destacan:

Razas de maíz en México (Wellhausen et al., 1951). La obra más consultada y citada sobre el tema en México. A pesar de ello, me parece que tiene varias limitaciones que no corresponden a la cosmovisión y manera de escribir de Efraím Hernández X., pues se atribuye escaso papel consciente a los campesinos mexicanos en el origen, evolución y conservación de la diversidad del maíz. Esto se debe probablemente a la autoría principal de Edwin J. Wellhausen y la asesoría de Paul C. Mangelsdorf. Resulta interesante comparar esta obra con las que publicó Edgar Anderson sobre maíz en Mesoamérica, así como con Graneros de maíz en México, escrita por el maestro Xolo por ese tiempo, las cuales se pueden considerar obras maestras de la etnobotánica, campo científico que se consolidaría 20 años después.

Artículo sobre cinco nuevas razas de maíz en el noroeste de México (Hernández y Alanís, 1970). Aborda una región poco estudiada hasta entonces. Pone especial interés en estudiar y dar a conocer el papel central que han jugado las personas, particularmente los pueblos indígenas, en el origen, mantenimiento y la evolución de los maíces criollos del área, rectificando a Wellhausen et al. (1951). Su riqueza y profundidad de análisis es muy superior a muchas obras posteriores y actuales sobre diversidad de maíz en México. Aunque los autores de esta obra no lo indican, el noroeste constituye un tercer centro de diversidad de maíz en México, además de la meseta central y el centro de Chiapas, esto es necesario subrayarlo ante las autorizaciones para que se experimente con maíces transgénicos a cielo abierto en áreas del noroeste del país.

Exploración etnobotánica y su metodología (1971). Obra básica y fundacional de la etnobotánica. Además de su gran valor científico, tiene un gran valor literario. Recoge impactantes vivencias personales que tuvieron lugar durante sus trabajos de recolecta de maíces nativos y otras plantas durante sus recorridos intensos y profundos por Colombia y México (1968-71). Redescubre, es impactado y nos transmite la riqueza de plantas y de conocimientos en torno a ellas de las áreas rurales de estos dos países, muchas de las cuales recorría por primera vez gracias a la construcción de nuevos caminos y el uso de transportes no muy comunes ahora, como son viajes por ríos a bordo de lanchas y vuelos en avionetas.

Desafortunadamente no escribió una obra que abarcara de una manera profunda el conjunto de los trabajos sobre tecnología tradicional que coordinó en cinco regiones del país de 1976 a 1980; por el contrario, sus discípulos que laboraron en el proyecto “Dinámica de la milpa en Yucatán”(1979-2001) compilaron y publicaron en forma póstuma algunos de los resultados de esta larga experiencia.

Lo mejor que podemos hacer para honrar su memoria es: a) leer y releer con cuidado sus obras, seguramente cada vez que las leamos encontraremos nuevas facetas y aspectos fundamentales que en una lectura anterior no detectamos; b) profundizar en el conocimiento y mejor aprovechamiento de las plantas de interés a México, en particular del maíz y su diversidad, y c) formar recursos humanos que posean sólidos conocimientos de las ciencias y humanidades y que con base en ello pugnen por desarrollar al país, especialmente a sus comunidades rurales, con base en sus propias tradiciones.

|