|

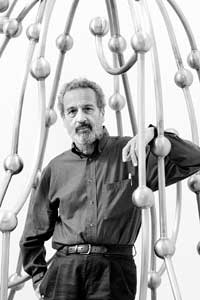

Vicente Rojo: un arte del rigor al brío Germaine Gómez Haro  Vicente Rojo (Barcelona, 1932) llegó a México en 1949, a los diecisiete años de edad, tras vivir en carne propia los horrores de la Guerra civil española. Su padre, un ingeniero de convicciones republicanas, había tenido que emigrar a nuestro país diez años antes, acosado por la persecución franquista. No es gratuito que una de las imágenes más presentes en su memoria sea la reacción que presenció en Barcelona frente al alzamiento militar de Franco. Desde su ventana, el niño Vicente fue testigo de escenas de celebración y tragedia que marcaron de manera indeleble su imaginario infantil y, que, años más tarde, habrían de tomar formas plásticas en una creación que, a lo largo de casi medio siglo, ha sido expresión vehemente de sus vivencias y sentimientos. Antes de su llegada a nuestro país, sus recuerdos estaban teñidos de gris: "En México descubrí la luz, el color, y, lo más importante, la libertad."* Desde muy joven definió su vocación de artista plástico. Las circunstancias lo obligaron a ingresar en Barcelona a la Escuela Elemental del Trabajo, donde aprendió diversos oficios. Ya establecido en México, pasó fugazmente por La Esmeralda y fue discípulo de Antonio Souto durante un año, pero la experiencia que determinó su formación fue su labor al lado de Miguel Prieto en la Oficina de Ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí colocó los cimientos de su destacada carrera de diseñador gráfico, oficio que ha alternado y complementado con la creación plástica. Al poco tiempo se incorpora a la dirección artística del suplemento México en la Cultura del diario Novedades, dirigido por el memorable Fernando Benítez, quien consideraba el trabajo de Rojo "una verdadera renovación en las artes gráficas", tomando en cuenta que éstas, como la misma industria editorial, estaban en esos años sumidas en un letargo total. A través de las publicaciones periódicas, Vicente entra en contacto con el universo artístico de escritores y pintores cuya interrelación se hará patente en el devenir de su propia obra. Vicente Rojo es un referente indispensable en el desarrollo del diseño gráfico en nuestro país, no sólo por la calidad de su extenso trabajo en esta área, sino por la escuela que ha formado. Contamos con un corpus impresionante de ediciones bibliográficas, hemerográficas y magnetofónicas. En sus diseños de portadas, Rojo despliega su imaginario y revela su portentosa cultura visual, creando imágenes fascinantes que aluden a estilos tan variados como el realismo social (Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, Mortiz), el minimalismo (Historia y Utopía, de Cioran, Artífice Editores), el realismo mágico (La palabra mágica, de Augusto Monterroso, Era), el barroquismo (De música y músicos, Juan Vicente Melo, Librería Madero), y en muchos casos asumiendo verdaderos retos como fue el diseño para el libro Apariencia desnuda, de Octavio Paz (Era), texto pletórico de intensidades y ambigüedades que Rojo evocó con una imagen sugerente y enigmática, acorde al espíritu de Duchamp que es tema de ese grandioso ensayo. La elegancia, estilización y finura de la portada de Cien años de soledad para la Editorial Sudamericana que vimos circular a lo largo de muchos años puede ser considerada un diseño ya clásico que ejemplifica a la perfección la antítesis del lugar común. La primera exposición individual de Vicente Rojo se tituló La Guerra y la Paz (Galería Proteo, 1958), y fue la única ocasión en la que desarrolló una propuesta enteramente figurativa, en un estilo "tierno y lírico, a veces desgarrado y violento", según apuntó Fernando Benítez en el texto del catálogo. La preocupación del joven artista en ese momento fue el tratamiento de la figura y la exploración de la textura y el color, pero el resultado le pareció enseguida excesivo: "Me interesaban los elementos formales y todo lo que quise decir tenía que ver con mis intereses político-sociales, que entonces eran muy fuertes. Después me di cuenta que en esa exposición esas inquietudes habían quedado definitivamente cubiertas." La figura plenamente reconocible y la temática referente a una realidad palpable desaparecieron por completo de su quehacer y de su imaginario, dando lugar a una expresión mucho más libre y abierta que fecundó en las pinturas reunidas bajo el título de Presagios (1959). Sobre esto recuerda Rojo: "Lo que propició el cambio fue una visita a Palenque, mi primer contacto con el mundo prehispánico y con el choque de culturas. En la Visión de los vencidos, de Miguel León Portilla encontré el tema de los presagios y quedó establecida una manera muy libre de interpretarlo." Las pinturas de Presagios difirieron totalmente de las anteriores precisamente por la ausencia de referencias al mundo visible y, poco a poco, su léxico fue construyéndose a partir de la armoniosa combinación de geometría, materia y color. En 1964 decide tomarse un año sabático en Barcelona para dedicarse a pintar de tiempo completo, experiencia fundamental que dará lugar a su primera serie de pinturas conformada como tal: Señales. A lo largo de unos siete años (1964-1971), Rojo se dedica a explorar estructuras geométricas con un sentido puramente plástico, sin recurrir a más elementos que la materia, el color y la construcción del espacio. Se palpa en estas composiciones un acusado sentido arquitectónico, quizás por el vigor y la solidez de las formas que proyectan una sensación de monumentalidad, o acaso por la elección de una paleta sombría cuyos negros inaprensibles destacan el riguroso geometrismo. "Señales no inició como una serie en sí, pero después de cinco años me di cuenta que había un sistema de trabajo ordenado que me permitía jugar con esquemas muy precisos. Comenzaban a aparecer la T, el triángulo y el cuadrado, este último como formato y como tema, y el cual ha sido una constante en mi obra." Así, a partir de Señales inicia un método de trabajo que consiste en tomar como punto de partida una estructura muy sencilla que se va enriqueciendo en un sinfín de variaciones. Desde entonces, su creación se ha caracterizado por la evolución de series pictóricas en las que explora a fondo, con su peculiar rigor y disciplina, los valores plásticos de las formas geométricas que revelan el entramado de su estructura interna.  Dos experimentos singulares dentro de su quehacer de esos años fueron el diseño de los Discos visuales, de Octavio Paz (1968), un fascinante conjunto de cuatro poema-objetos que ofrecían una lectura en movimiento propiciada por la simultaneidad de textos, formas y colores, así como el libro-maleta titulado Marcel Duchamp, también realizado en complicidad con Paz, una enigmática obra de arte-objeto que combinaba el contenido literario y la búsqueda estética. Un segundo año sabático en París y diversos viajes en Europa dan lugar a una nueva serie: Negaciones (1971-76), la cual, a su vez, se compone de diferentes subseries. Como su título lo sugiere, esta obra nace del deseo de negar el trabajo anterior, refutación que con el tiempo deviene afirmación. En 1972 presenta la serie Señales en el país de Alicia, que constaba de cuarenta y dos círculos colocados en superficies de dimensiones pequeñas, y al año siguiente exhibe El cuaderno escolar de Vicente Rojo, que constituyó, de alguna manera, la válvula de escape a través de la cual la memoria comenzó a liberar recuerdos lejanos. "Cuando recobro mi infancia —confió Rojo a Fernando Benítez en esa ocasión— no recobro un paisaje cuajado de florecitas, sino de espectros." Las pinturas que integran Negaciones están marcadas por la insistente presencia de la T, forma simple y concreta que no es más que la unión de un rectángulo vertical y uno horizontal, a través de la cual el artista despliega una miríada de variaciones que, vistas en conjunto, translucen su obsesión semiótica. El siguiente eslabón de la cadena marca un tour de force tanto en la expresión formal como en su contenido intrínseco. Recuerdos (1976-79) abre las compuertas de un pasado hermético y un tanto sombrío y la catarsis propicia obras que evocan la nostalgia de una infancia transcurrida en el árido paisaje de la guerra y la austeridad. Rojo recurre en esta ocasión al cuadrado como pretexto para traducir a un lenguaje abstracto ese cúmulo de vivencias e intensidades. El ejercicio de la memoria siempre activo da lugar a la siguiente serie que se desarrolla a lo largo de la década de los ochenta, México bajo la lluvia: "Aquí siguen siendo recuerdos, pero ahora relacionados con México. La parte española quedó totalmente finalizada." Hacia 1952-53, Rojo asistía a Miguel Prieto en la ejecución de una pintura mural en el observatorio de Tonanzintla, desde donde se apreciaba el inmenso valle de Cholula rematado por la majestuosa presencia de los volcanes. Una tarde lluviosa, Vicente presenció la caída de dos cortinas de agua que oscilaban verticalmente en pronunciados sentidos divergentes. El ritmo y la armonía de esas incitantes líneas verticales son metáfora de esa danza acuática serena y sensual, que el artista traduce en pinturas y esculturas por la vía de la expresión poética. A partir de la década de los noventa y hasta la fecha, la obra de Rojo —pintura, gráfica, dibujo, escultura— se engloba en un amplio y variado corpus reunido bajo el título de Escenarios. La búsqueda formal y técnica ha transitado por los más diversos parajes. Códices, estelas, espejos, jardines, pirámides, volcanes y cráteres son meros pretextos para tejer una red de "propuestas visuales que buscan enriquecer las figuras geométricas sencillas y comunes". Desde mi punto de vista, cada serie contrasta con la anterior, pero a la vez es su natural consecuencia; de ahí el hecho de que todas se concatenen y se interrelacionen, tanto en la forma como en el fondo. El común denominador es la búsqueda por sintetizar al máximo la imagen y el contenido para eliminar lo superfluo hasta alcanzar la expresión de la esencia.  Para Vicente Rojo "la contradicción es inherente al arte. Si no hay contradicción, no existe el arte". En su obra, la contradicción siempre latente es signo de permanencia y renovación, de búsqueda y evolución. En su pintura y escultura translucen la sobriedad y la voluptuosidad, el rigor desbordado y el caos ordenado, la serenidad y la efusión: el justo balance entre el corazón y la razón. Sus obras son la fusión de una precisión compositiva y una expresividad emotiva que seducen y conmueven por su refinamiento y profundo sentido poético. Luis Cardoza y Aragón decía que "el arte no es: va siendo, siempre". Un andar perenne que no precisa alcanzar un destino. Por ese camino callado y solitario transita Vicente Rojo, artista cuya personalidad y obra se distinguen por la elegancia y la discreción. Formal, pero siempre afable y juguetón, el artista expresa: "No me gusta que me digan modesto. Soy vanidoso, pero no quiero que se sepa. Cada vez que aparece mi nombre en el periódico me pongo muy contento, pues en realidad nunca muevo un pelo para que eso suceda. Discreto, sí… La mía es una vanidad discretamente oculta." Vanidad oculta y discreción son signos de la personalidad de Vicente Rojo; lirismo y geometría, exactitud y emotividad son los componentes de una obra que, siguiendo al poeta guatemalteco, va siendo cada vez más vital, poética y sugerente. *Los comentarios de Vicente Rojo son parte de una entrevista sostenida el 27 de septiembre en su taller en Coyoacán. |