ENRIQUE HÉCTOR GONZÁLEZ

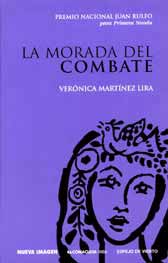

Hay libros que son su propio esquema, novelas que no velan su andamiaje, textos que se construyen en gerundio: se van haciendo conforme el lector teje la trama con los ojos. Verónica Martínez Lira quiso que su primera novela (en su presumiblemente corta vida ya ha escrito en casi todos los géneros: le faltaba éste) fuera una obra "que no respondiera a ningún nombre… que pudiera ser leída en fragmentos y cada uno de éstos fuera el inicio de un libro". Puede pensarse que lo logró –a un precio altísimo. A primera vista, el libro parece un extenso poema narrativo, una cadena de espejismos donde los personajes son enunciados más que descritos y las acciones son un conato antes que una concreción. Si bien lo que aquéllos se dicen entre sí son diálogos virtuales en cartas destinadas a desatinar al remitente, correos electrónicos con verdades amargas y lugares comunes que al principio llaman la atención por su genuina ingenuidad y por la poética sencillez de su lenguaje, poco a poco se advierte cómo se empantanan en una jerigonza inyectable donde compiten la verdad comprimida y la cápsula de sabiduría new age que uno puede administrarse en cualquier manual de autoayuda. Hildegarda (traducción del germánico: "La morada del combate"), que extraña a Éire (nombre de ascendencia sánscrita, se nos dice), no halla mejor manera de formular su nostalgia que la que cito: "Sin amor, ¿de qué sirve vivir? ¡Qué solos nos encontramos! ¡Qué triste es la vida! Ahí nace el amor. No pierdas la alegría. ¡La única y auténtica alegría!" Entre compendios de erudición casera (llena de consejos provechosos) y una fervorosa paciencia para reproducir timbres postales y garabatos chinos, que acaso estén ahí con el fin de reforzar la idea del viaje real y espiritual que emprenden los personajes a través de su tórrida correspondencia, la ¿novela? deambula entre citas diversas, inquietudes etimológicas (casi ninguno de los nombres que en el libro aparecen elude la "llamada" que nos informará acerca de su origen bávaro o su ascendencia carolingia) y una sección final de notas que constantemente invita a ser consultada, toda vez que la meta formal de la obra –lo sugiere la cuarta de forros– es mezclar los géneros: que parezca ensayo un libro premiado como novela que se fascina en frasear poéticamente la melosa melodía de su prosa.

Vila-Matas arroja en una de sus últimas

colaboraciones periódicas una botella al mar: a ver qué crítico

acoge la idea –dice– de imaginar en vez de juzgar, de adivinar

la manera como se habría construido el libro que comenta antes que

intentar describirlo o, peor, someterlo a dictamen. Se trata, sin duda,

de una sana broma, en absoluto novedosa, que intenta aproximar la crítica

literaria a la naturaleza propia de la creación. En el caso de la

obra premiada de Martínez Lira, antes que el libro que pudo ser

o la manera como lo concibió la joven escritora, me gustaría

imaginar

la novela que el jurado del Premio Nacional Juan Rulfo leyó como

merecedora del reconocimiento, pues sin duda habrán demorado su

mirada en otro banquete •

|

Por

cierto es de veras estimable que una novela sea así de propositiva,

que esté llena de aforismos y, de hecho, la escritura devenga asunto

de ingeniería donde los enlaces y los puentes entre las citas nos

lleven de Wittgenstein a Chung Fu, de la Biblia al Dante, de Flaubert a

Platón a Mircea Eliade (siempre y cuando se reconozca con desenfado

la falacia de la autoría y no se haga pasar como propio, p. 129,

un conocidísimo poema de Kavafis); sin duda es razonable que una

novela conserve siempre cierto espíritu combativo, cierto

ánimo de novedad que se traduzca en la elección de nuevas

formas de contar o no contar; desde luego que hacer una historia a partir

de citas textuales y aludir al viaje como el verdadero fin de la morada

(donde Dante y Teresa de Jesús se encontrarían luego de varios

siglos), es una manera manierista, pero en sí misma amena, de recordarnos

que un texto que se precie de original y digno de un premio suele arriesgar

hasta su última carta en aras del asombro y la innovación.

Ese no es el problema de La morada del combate: el concepto que

urde la novela es coherente desde la misma elección del color de

las pastas (¡faltaba más!: lila). El asunto es que la realización

deja mucho que desear.

Por

cierto es de veras estimable que una novela sea así de propositiva,

que esté llena de aforismos y, de hecho, la escritura devenga asunto

de ingeniería donde los enlaces y los puentes entre las citas nos

lleven de Wittgenstein a Chung Fu, de la Biblia al Dante, de Flaubert a

Platón a Mircea Eliade (siempre y cuando se reconozca con desenfado

la falacia de la autoría y no se haga pasar como propio, p. 129,

un conocidísimo poema de Kavafis); sin duda es razonable que una

novela conserve siempre cierto espíritu combativo, cierto

ánimo de novedad que se traduzca en la elección de nuevas

formas de contar o no contar; desde luego que hacer una historia a partir

de citas textuales y aludir al viaje como el verdadero fin de la morada

(donde Dante y Teresa de Jesús se encontrarían luego de varios

siglos), es una manera manierista, pero en sí misma amena, de recordarnos

que un texto que se precie de original y digno de un premio suele arriesgar

hasta su última carta en aras del asombro y la innovación.

Ese no es el problema de La morada del combate: el concepto que

urde la novela es coherente desde la misma elección del color de

las pastas (¡faltaba más!: lila). El asunto es que la realización

deja mucho que desear.