|

Nuestro señor La osada modernidad de Don Quijote

Cuando, bastantes años después de la obligada e inoportuna incursión en algunos capítulos del Quijote durante la escuela primaria, emprendí una lectura adulta de la obra de Cervantes, quedé fascinado, ante todo, por la asombrosa modernidad de la obra y por la utilización en ella de recursos literarios que había leído antes en Borges. La sorpresa no menguó mucho tiempo después en una segunda lectura; en esa oportunidad constaté no sólo su increíble modernidad sino su adelantadísima coincidencia con algunos rasgos centrales de lo que ya por entonces se daba en llamar narrativa postmoderna. Cervantes ofrece una panoplia de juegos conjeturales acerca de la autoría de su libro que hoy nos parece uno de los patrimonios genuinos de Borges. Así, finge ser un mero recolector de datos de la historia de Don Quijote contados por otros autores o hallados en el archivo de la Mancha, y luego, en una intensificación de su juego, se atribuye el papel de comentador del traductor morisco —aunque a veces se llama a sí mismo traductor— de la "Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo". El tono conjetural y paródico —rasgo típico de la postmodernidad— se mofa no sólo de las novelas de caballerías sino de los libros eruditos, plagados de citas y de hipótesis, con una sabia alternancia de vaguedades y precisiones. No menos "postmodernos" son otros recursos, como la notable multiplicidad de planos de significación, la intertextualidad (por ejemplo, la irrupción de la novela pastoril en el relato), la mezcla del plano real con el ficticio y, de forma relevante, la aparición del propio Cervantes y de su libro en medio del mismo. Cuatrocientos años después, Cervantes nos sigue pareciendo nuestro contemporáneo • El hombre que se volvió loco leyendo el Quijote

Hay un libro precioso (lúcida y sensiblemente precioso) que merecería muchos más lectores de los que seguramente tiene. Su título: El hombre que se volvió loco leyendo el Quijote. Su autor: Salvador García Jiménez, un escritor y profesor murciano, nacido en 1944, que durante más de tres décadas impartió clases de literatura a nivel de bachillerato en España. Este libro fue publicado en 1996, en Barcelona, por la Editorial Ariel, y lleva por significativo, provocador y estimulante subtítulo "Para acabar con la enseñanza de la Literatura". En varios de sus inteligentes y divertidos capítulos encontramos la referencia a un español, don Pedro Montiel Reverte (alias don Pedro el de la Caballa) que, al igual que le sucedió a Alonso Quijano con la lectura de libros de caballerías, aquél se volvió loco leyendo el Quijote, y montado en su yegua, a la cual puso por nombre Caballa ("creyendo así realzarla como don Quijote a Rocinante), le dio por hablar en verso con estrofas que, según él, habían sido compuestas por el Caballero Poeta de la Triste Figura. Lo que más nos importa destacar de esta anécdota y del libro de Salvador García Jiménez es el hecho, enfatizado por él, de que más vale enloquecer como don Pedro el de la Caballa que hacerlo como algunos académicos, profesores y ensayistas, que están locos a la inversa de don Quijote, cuando en sus clases o en sus ensayos escriben cosas como la siguiente: "Subrayar toda la función de transversalidad que posee todo lo referente al área de la Lengua y la Literatura y de las subsecuentes proyecciones interdisciplinares de las actuales directrices didáctico-metodológicas sugeridas y establecidas en los programas." Cuántos de estos obtusos profesores y ensayistas no hay que tienen por pretexto al Quijote y que atormentan a sus alumnos y a sus remotos lectores con locuras como ésas. Y cuánta razón tiene García Jiménez cuando dice que más valdría acabar de una vez por todas con esa loca enseñanza de la literatura. Recuerda García Jiménez que, en sus Nuevos cuadernos de la Romana, Gonzalo Torrente Ballester nos habla de la reacción de sus alumnos de bachillerato ante el Quijote obligatorio y las explicaciones de exegetas y hermeneutas académicos: "uno de ellos lo definió como un ‘rollazo’ escrito en un idioma ininteligible y totalmente inútil, repitiendo algo que ya había oído; otros se situaron ante el Quijote como ante un latino en lengua original". La obligatoriedad de la lectura del Quijote y sus obtusas interpretaciones en las escuelas españolas han hecho enorme daño a la recepción de la obra, dice García Jiménez. Y hay que ver, insiste, de qué modo los estudiantes le han cobrado odio a este libro tan deliciosamente divertido por culpa de los faltos de sensibilidad para compartir su lectura, ésos que acaban presentándolo a sus alumnos y lectores como un "libro monstruoso" que espanta, ahuyenta y destruye toda intención de goce. Esto es algo de lo que no suele decirse a propósito del Quijote o, más bien, acerca de los fatuos que afirman amar tanto este libro que han enloquecido en sentido contrario al ilustre manchego, hasta convertirse en su muy penosa antítesis. Si Alonso Quijano aún cabalgara, ya hubiera dado contra ellos en las escuelas y las universidades, como bien lo merecen dichos necios • Donde se cuenta lo que en él se verá

"Es tu tocayo", dijeron unos. "También se llama así por el Quijote, don Alonso Quijano el Bueno", comentaron otros esa tarde de domingo, en casa de una familia entrañable —fatalmente desaparecida en el terremoto del ‘85—, cuyo hijo recién nacido compartía mi nombre. Se apellidaba Gonzaga. Yo tenía seis años. La onomástica no importaba. Infantiles y resumidas, llenas de ilustraciones apenas concordantes en la figura desgarbada, el yelmo de Mambrino, la lanza, Rocinante y Sancho Panza sobre un jumento, las primeras ediciones del Quijote contrastaron con aquella en cuero repujado, espléndida y prohibida a manos inexpertas, objeto venerable en la cumbre de un escritorio. Edición paralizada, testigo de una sala y tristes cosas. Doré, Dalí y Picasso en La Mancha. Detalle, remolino y desfiguración. Diego de Clemencín tras la dedicatoria andante de papá. Sorpresa. Transformación. Ignorancia. Alegría. Tolerancia… Querer. Poder. Conquistar. Perder. Andar. Regresar. Descansar. Morir. Nacer ya nacido. Festejar al Quijote solo. No al genio de vida incierta entre prisiones y homicidios, padre de plumas anónimas de ficticios eruditos de traductores de Argamasilla de árabes con bellos nombres de Benengeli. No. Ni tampoco al abatimiento de las fronteras. Festejar cuatro siglos de soledad en las alturas y quitar el polvo a muchos nombres derrotados por esa ilógica virtud de los deseos, los encuentros y los desencuentros; por esa constancia que tortura de tan fuerte, de tan briosa, de tan genuina. Festejar. Me celebro y me canto a mí mismo porque así permite su piel ajena, imaginaria y antigua. No las científicas entrañas del cuerpo enjuto y abatido, sino el reflejo en sus ojos posibles, en su mano posible. Aplaudir lo dado con la sola presencia, cuando se llamó Caballero de los Leones, motor de sombra en las cuevas del futuro monte. Uno de los tantos Quijotes que dan ganas de escribir (dedicado éste a Jaco Pastorius, jazzista de triste figura pasado por las aguas del manicomio, ilusionista y pendenciero, genio en desuso y experto en el arte de las cuatro cuerdas): En un lugar de Pensilvania de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un bajista de los de instrumento en astillero, cable antiguo, amplificador cansado y barato afinador. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura, que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco • Don Quijote, cristiano tibio

A pesar del furor exegético y crítico del que ha sido víctima propiciatoria, ese auténtico libro de los libros que es el Quijote encierra todavía no pocos secretos. No me cuento en el número escaso de los afortunados que han logrado escudriñar y desentrañar alguno de ellos, aunque me pude enterar de uno que no parece ser aún del general conocimiento. Y que tiene que ver con la más bien tibia devoción cristiana del Caballero de la Triste Figura. Recuerden: "Con la iglesia hemos dado, Sancho", le dice Don Quijote a su escudero en el capítulo noveno de la segunda parte de sus andanzas. Pero a despecho del texto original, la socarronería popular ha convertido esa frase en "Con la Iglesia hemos topado." Pues bien: aliento la sospecha de que don Miguel de Cervantes no hubiese tenido nada en contra. Y la creo sospecha bien fundada, por un curioso dato que descubrió aquel periodista insigne y lúcido socialista vasco que fue Luis Araquistain: "La singularidad que más ha llamado mi atención en el Quijote, y que no veo mencionada en ninguno de sus innumerables comentaristas, es que en los 106 días que duraron las aventuras del Ingenioso Hidalgo, ni él ni Sancho Panza fueron nunca a misa." Amén. Y... chapeau, don Miguel • Solemnidades quijotescas

La novela es uno de los grandes inventos de la humanidad y fue invento de Cervantes. Cervantes escribió una novela, además, divertida e irónica comenzando por la parte en que dice que a don Quijote, de tanto leer, se le secó el cerebro. Habrá que quitarle al Quijote el aura de solemnidad que proyecta la visión de sus estatuillas de bronce adornando los despachos de los fabricantes y funcionarios que jamás enloquecerán ni leerán novelas, que sólo han visto El hombre de la mancha y piensan que abrir una nueva tienda es algo quijotesco • De las ventajas de vivir acompañado

Una de aquellas noches, finalmente, hubo que hacer a un lado el libro. La urgencia era salir al mundo y aplicarse a romper todas las formas del cautiverio, a imponer la justicia —no simplemente las leyes, que tantas veces son instrumentos para lograr lo contrario. "Rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban." Lo primero eran las armas: la armadura, el escudo, la lanza, la espada de los bisabuelos. Sacarlas del rincón donde tanto tiempo habían estado ociosas. Desempolvarlas, afilarlas, darles brillo. Lo segundo era el caballo, pues un caballero, por definición, va por el mundo en su montura. Cuatro días con sus noches fueron dedicados a encontrar el nombre que debía llevar su rocín. Lo tercero era su propio nombre, su identidad, y eso le llevó el doble de tiempo. Aquel hidalgo de quien no es seguro si se llamaba Quijada o Quesada o Quijana o Quijano decidió ser Don Quijote. A imitación del preclaro Amadís, quiso que con el suyo, para hacerlo igualmente inmortal, fuera unido el de su patria, y fue así Don Quijote de la Mancha. Por último, "se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse; porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma... Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata dello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso". Provisto de armas, caballo, nombre y dama de la cual vivir enamorado, salió Don Quijote al campo. Enseguida reparó en un incómodo descuido burocrático: no había sido armado caballero. Lo resolvió como pudo, de la mejor manera, pasando por encima de la normatividad: un ventero y un patio, en lugar de un noble y una capilla —debidamente justificados por su manía de ver la vida al través de sus lecturas. Luego, la gloria: haber obligado a aquel bellaco a que desatara al muchacho al que azotaba y se comprometiera a pagarle lo que le debía. (Así fuera ilusoria, pues sabemos lo que sucedió en cuanto el caballero se perdió de vista.) Luego el infortunio: Rocinante tropieza y un malandrín se aprovecha del hidalgo caído y con su propia lanza le muele las costillas; el regreso a la aldea, delirando, en el burro de un vecino que por fortuna lo reconoce. ¿Por qué razones —porque esto no está escrito— decidió Don Quijote que también le hacía falta compañía? El caso es que en los quince días que pasó en su casa, conversando con sus dos compadres, el cura y el barbero, amorosamente atendido por su sobrina y el ama, contrató "a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este título se puede dar al que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura, que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador della. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino". De ahí en adelante Don Quijote está completo. De ahí en adelante tiene un testigo y un interlocutor. De ahí en adelante, en el diálogo entre estos dos personajes, la novela comienza a crecer hasta convertirse en el monumento inabarcable que cuatro siglos —más los que vengan— de diálogo renovado, entre sus lectores innumerables, han seguido —y seguirán— haciendo crecer • La exagerada bondad de Don Quijote

Conozco lectores que mantienen una constante admiración y un cálido afecto por Don Quijote. Otros se desesperan frente a su candor aparente; algunos reprueban las burlas de los Duques, otros las gozan. No faltan los que se desesperan con la apabullante sensatez de Sancho, mientras que otros muy pronto se identifican con el escudero que tiene los pies en la tierra, pero acepta —en un acto de suprema humanidad— las reglas del juego impuestas por la imaginación del caballero. Cervantes acepta de antemano todas las interpretaciones. Nunca pretendió dar una clave unívoca para la aproximación a sus criaturas. Escritor libre busca lectores libres y sabe que las muchas discrepancias en la interpretación lo único que hacen es enriquecer el texto. Tal vez lo que nos unifique a todos los lectores del Quijote es la convicción de que la libertad sirve fundamentalmente al Caballero para ejercer su voluntad de amor al prójimo. Templado por las constantes derrotas y las frecuentes humillaciones —burlas de Duques, amas, doncellas lavadoras de barbas, etcétera— el Caballero de actitud franciscana ama a todas las criaturas y acude en su auxilio para cumplir su vocación de Caballero, pero también movido por un impulso incontenible de amor y caridad. No hay en Don Quijote, como tampoco hay en Preciosa, la gitana, y en otros muchos personajes cervantinos, el más pequeño asomo de egoísmo o de mezquindad. Su actitud es de una heroica y constante generosidad. Por eso como lectores nos apena verlo sufrir y nos duelen las humillaciones que acompañan la mayor parte de sus pasos. Don Quijote nunca se ofende y jamás se queja por lo que le sucede. Desde el momento de su primera salida estuvo dispuesto a aceptarlo todo. Su segunda salida demuestra que en su ánimo todos los dolores y las humillaciones no eran otra cosa más que gajes naturales del oficio de la Caballería Andante. Además, su espíritu adquirió una singular templanza a través de tantas y tan duras pruebas. Por eso, Cervantes, miembro de la Orden Tercera de San Francisco, enterrado con el hábito de su Orden, practica un franciscanismo activo al ir forjando el carácter de su personaje. Y qué otra cosa es el franciscanismo sino un supremo acto de libertad que renuncia a todo para amar el todo y se hermana con todas las criaturas en un clima de libertades compartidas. Don Quijote, como dice Rosales, "no tiene ojos para la maldad". Todo lo ve puro y bondadoso. Las semidoncellas lo son del todo, las rameras son vírgenes, los galeotes son pobres prisioneros. Por otra parte, echa la culpa de las humillaciones que sufre a los encantadores. De esta maneta limpia la culpa a los malquerientes, engañadores y burlones. Por esta razón, todos los lectores del Quijote hemos aprendido a compader al Caballero, a dolernos de sus fracasos, a sentirnos un poco culpables de todo lo que le sucede. Su exagerada bondad nos admira y nos conturba todo lo que sufre para poder cumplir su destino. En esto tomamos partido. El Caballero nos ha ganado para su causa, nos ha convertido en sus incondicionales, aunque por supuesto, no nos dispongamos a seguir su ejemplo y nuestras vidas estén más cerca de las del barbero, el cura, el ama, la sobrina y Sansón Carrasco que de la del Caballero de la triste figura y el pobre e ingenioso hidalgo que lo imaginó y puso a andar por los caminos de esa Mancha que es una metáfora del mundo todo • En el cementerio de Mercedes, Texas

Mi padre murió la misma semana que los chinos nos dieron [en Corea] una tunda de perro bailarín durante la retirada en noviembre del cincuenta. Volé a casa y acudí al cementerio de Mercedes acompañado de mi madre y mis hermanos. El día siguiente a Matamoros, donde compré cien dólares de libros de Espasa-Calpe. Empecé el Quijote; no llegué a las cien páginas cuando me entró la risa. Lo que mi padre me contaba de niño era nada menos que las aventuras de Don Quijote. Hasta la fecha no sé de dónde sacó el nombre que le asignó: don Pedro Pedrito y su caballo volador. Muchos de los inocentes que leen el Quijote no lo leen. Es decir, no es que no lo entiendan, es que no lo leen. Hay que leerlo muchas veces para darse cuenta de lo que hacía El Manco. El año pasado volví a leerlo. Esta vez me fui más despacio todavía y era casi como volver a Mercedes, a su cementerio, y ver nombres de gente que uno conoció en una ocasión y que uno viene a visitar nuevamente. El que cambia soy yo, no ellos, y eso es el gran placer de leer a un maestro como Cervantes • La locura como evasión trágica

En el capítulo XXVIII de la primera parte del Quijote, Cervantes celebra como "felicísimos y venturosos" los tiempos en que el señor de La Mancha tomó la determinación de correr sus aventuras, pues gracias a ella sus contemporáneos —los del narrador— podían gozar tan "alegres entretenimientos". Espléndida ironía de quien quiere, además, hacernos creer que su pluma es sólo el instrumento para contar algo que verdaderamente ha sucedido, aunque él bien sabe que todo es una ficción de la que se vale para entretener parodiando este decadente mundo caballeresco, símbolo de un tiempo histórico, el de esa España feudal que, pese a su dominio imperial, decae sin remedio, azotada por la peste, la carestía, la hambruna, la dilapidación burocrática de su riqueza, la intolerancia. En este sentido, el Quijote entretiene, alegra e induce a reír, pero al propio tiempo es fuente de tristeza. Pues la locura de su personaje —maravillosa treta cervantina— no es otra cosa que ese vivir fuera de la historia, en desacuerdo con las transformaciones sociales. ¿Don Quijote encarna entonces a España misma, a sus clases hegemónicas autocomplacientes, anacrónicas, cuya demencia consiste en el intento de perpetuar un disparatado imperio, aferrado a valores ya caducos, a un modo ridículo de entender la justicia? ¿Representa Sancho a esa masa servil que se deja llevar por los ideales del amo, que renuncia a su soberanía, a ser dueña de sí; en pocas palabras, que ha dejado de ser productiva, a cambio de una ilusión, de la promesa lejana de una Barataria? Desde cierta posteridad —al menos la mía, arbitraria como todas—, Cervantes nos da, en su Quijote, una gran lección humanista. Pues él, hombre del Renacimiento y, por ende, escéptico y esperanzado a la vez, nos advierte que, acaso, la verdadera locura de los hombres es la evasión; evasión trágica por ser, de algún modo, consciente, pues Don Quijote y Sancho no ignoran su demencia: el uno sabe quién es; el otro, a quién sigue fatalmente, por así decirlo, pues ha elegido correr las aventuras de su "natural señor" a construir su propia historia. Evasión trágica también porque sólo en sus horas de agonía, el héroe acepta el sinsentido de su ir y venir enloquecido, como si la muerte, es decir, ese momento en el que ya nada hay que hacer, fuese el único manantial de cordura • Vivencias quijotiles

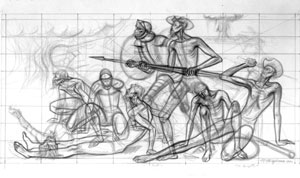

Mi primer acercamiento a El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, esa obra prodigiosa, epopeya de los tiempos modernos, que alcanza la plenitud literaria del siglo xvii y dio renombre universal al castellano, fue la lectura icónica de un volumen que descansaba en los plúteos de la biblioteca de mi abuelo paterno al lado de cuatro volúmenes de Les Misèrables (Paris, Ernest Flammarion Editeur, 1862). Victor Hugo, "un fou qui se prenait pour Victor Hugo", según la bufonada de Coteau. Cervantes, un genio creador que inventa aventuras paródicas de caballería para que las corra un andante loco, presa de encantamentos, y así pudiéramos entretenernos o entregarnos a la reflexión madura. A los cinco años tenía bajo mis ojos la edición barcinonense de Salvador Ribas, quinta de gran lujo (la primera fue de 1881), que, adornada con preciosas láminas debidas al reputado artista don Ramón Piuggarí, salió a la luz del establecimiento tipográfico de Salvador Manero en 1882. Libro de recreo para un niño, que lo era, ojearlo y hojearlo enriqueció mi bestiario infantil: el escuadrón de ovejas alanceadas por Don Quijote para vengar al Emperador Pentapolín del Arremangado Brazo de su enemigo Alifanfarón de Trapobana, mucho me hacía reír el león que de la jaula abierta no quiso, ni osó salir, antes desdeñando las bravatas y niñerías del Caballero de la Triste Figura, socarrón, como todos los félidos domesticados de su familia, enseñó sus traseras al que trocaría su nombre por el de "Caballero de Los Leones". Desde pequeño hube celebrado la mansedumbre de los bueyes (no la estupidez del ¡pinche buey! que pulula en nuestras urbes), pero más admiré la yunta de esos cavicornios que, como para no magullar su preciosa carga, tiraban del carro donde estaba acomodada una jaula de palos enrejados y Don Quijote que iba sentado en ella, las manos atadas, tendidos los pies y arrimado a las verjas como un loco de atar, que lo era y no lo era según la opinión ambigua de Don Diego de Miranda a quien nuestro héroe llamaba el Caballero del Verde Gabán. Siendo ya un adolescente cotejaría esta imagen con aquella del maníaco enjaulado en Rapallo al finalizar la Segunda Gran Guerra; aunque el parangón resulta grotesco ya que nuestro hidalgo aldeano era llevado a su tierra para procurar la cura de la gran frialdad que se le cuajó en el cerebro chorreándole en alocadas visiones y desvaríos fantasmales a causa de los disparatados libros que hubo leído (por supuesto que no se trata aquí de los requesones en la celada del capítulo xvii segunda parte), y en el caso del psicópata Ezra Loomis Pound, the "poet’s poet" fue aprisionado, trasladado a su país, juzgado y condenado como traidor e internado en el Hospital Santa Isabel de Washington D.C., sin que se le aplicara, sospechosamente, pena alguna por su criminal felonía al colaborar con el fascismo italiano hablando por la radio de Mussolini contra el capitalismo americano. Huelga decir que encabezan mi lista de bestias legendarias el pellejudo y huesoso jamelgo, al que vino a llamar Rocín-ante su dueño, el espigado, arrugado, magro Don Alonso Quijano el Bueno, quien se impuso al nuevo crisma de Don Quijote, y el jumento de Sancho Panza, quien lo trata como "bien mío, rucio de mis ojos, compañero mío", y en algún momento llega a abrazarlo y a darle un beso de paz. Escena de ternura reproducida magistralmente por Gustave Doré que me tienta a otorgar mi eterna simpatía a la familia de los équidos • El Quijote

Para Jorge Kuri, i.m. Caballero del honor, propone León Felipe que se puede llamar también al señor Quijada o Quesada en aquel poema que Serrat canta. Y la triste figura de don Alonso el bueno parece una ensoñación del vencido, de todos los exiliados del mundo. Había que subirse a la grupa de ese rocín flaco, fantasmagórico y dulcemente entrañable, abrazar al caballero que cabalga por un territorio de sueño y esperanza. En la bien surtida biblioteca de la escuela secundaria, Arqueles Vela solía enseñarnos a leer el Quijote y contarnos de aquel hombre que frisaba la edad que el estridentista ya había rebasado por cuatro lustros. Se me confunde la imagen del grabado de Durero con la figura de mi profesor de cabello blanco y sorprendentemente largo para hace cuarenta años: una vida. Cervantes sabía que estaba escribiendo para muchos lectores y para los años por venir, por eso no podía recordar en qué lugar de La Mancha habría aparecido ese caballero de ridículo atuendo, descrito por un señor que ostentaba un apellido parecido a la berenjena. Las palabras de un ser humano en el exacto límite que hace posible expresar su anhelo, nos ha dado el sueño de la humanidad; nos ha dado la esperanza como el más persistente de los espejismos. Integrar los ideales del justo comportamiento colectivo en la gran ilusión de la utopía. La esperanza es el aliento de toda civilización. Don Quijote no era más que un hombre que andaba por ahí, buscando un renovado amor, vinculado con los ideales o los sueños. Podríamos no leerlo y no pasa nada, pero esa durabilidad le otorga el derecho a una lectura que nos transformará para siempre. Al leer veremos cómo aparecen mundos nuevos y diferentes que se ofrecen al ánimo imaginativo de cada generación como una ventana remozada. Al leerlo nuevamente se lee un libro nuevo. Nos hará soñar el resto de nuestras vidas. Para eso sirve leer al ingenioso Hidalgo. El espacio indefinido de los Siglos lo trae de nuevo, como una posibilidad, a la mesa, a la discusión de la locura, a la cruel decisión de Cervantes de haberlo hecho morir cuerdo. Tal vez no era necesaria tanta crueldad. ¿O acaso es por eso el Quijote inmortal? Cervantes nos confirmó la muerte de don Alonso, no la de don Quijote. Los molinos se han hecho rascacielos. Contra ellos pelea inútilmente el caballero. Sin peto y sin espaldar • El capítulo milagroso

Desde hace años soy un fervoroso aficionado al Quijote y con cada lectura no dejo de asombrarme de la inspiración, de la experiencia vital y de la imaginación con que Cervantes logró construir, hace cuatrocientos años, la novela madre de todas las novelas. Me interesa en particular el capítulo viii, cuando Don Quijote, ya acompañado de Sancho como testigo presencial de sus "espantables" aventuras, se enfrenta a los molinos de viento, escena que fungirá como imagen imperecedera de lo que se ha dado en llamar el quijotismo: de la locura y de los ideales imprácticos del personaje, de su amor a toda costa por Dulcinea, de su anhelo por imponer el bien sobre la tierra, de su desprecio por todo lo material así como de su fe irredenta en el honor y la justicia. Pero es precisamente en ese capítulo donde Cervantes parece haber tomado conciencia de la complejidad y de la importancia de su obra y cuando decide que él no debe fungir como el único narrador de su historia. Así, luego de que el sabio Frestón le jugara la mala pasada a Don Quijote de confundir a los molinos con gigantes, emprende su camino rumbo a Puerto Lápice donde espera "meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras". No tarda mucho don Quijote en divisar por el camino a dos frailes de la orden de San Benito adelante de un carro que él imagina son dos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa. Como contraparte a la escena de los molinos, don Quijote derriba a uno de los frailes mientras el otro sale huyendo, lo cual lo lleva a pedirle a la dama liberada que vuelva al Toboso a presentarse ante Dulcinea. Sólo que a la señora trae como escudero a un vizcaíno que se hace de palabras con Don Quijote y con el cual se traba en una lucha a muerte. Es entonces que Cervantes se sirve de un recurso espectacular: cuando el vizcaíno y Don Quijote se encuentran con las espadas levantadas y a punto de asestarse un golpe mortal, Cervantes suspende la acción con el argumento de que el autor no "halló más escrito destas hazañas". De ahí surge la feliz revelación de adjudicarle a Cide Hamete Benengeli historiador arábigo, la paternidad de la obra. Así, el paso del capítulo viii al capítulo ix de la primera parte le permitió a Cervantes crear el efecto de polifonía y servirse de los múltiples narradores que harán que el Quijote nos siga admirando en su diseño y en su concepción convirtiéndola en la más audaz y ambiciosa de todas las novelas • Leer Don Quijote

Hay dos historias acerca de las cuales casi nadie ignora cómo ocurrieron: la pasión y muerte del Hijo, contada en cuatro libros; y las venturas y desventuras del hidalgo y caballero Don Quijote alrededor de una porción de las tierras españolas, contada en dos. La iconografía de ambos personajes es imprecisa pues, aunque las imágenes de Gustave Doré han tendido a imponerse en el imaginario colectivo, las quijotescas de la Academia del siglo xviii tienden a desmentir las provistas por el grabador francés, quien también se encargó de dotar de una visibilidad moderna a Jesús. Don Quijote ha llegado hasta el siglo xxi casi precedido por sí mismo y sus dobles, ya bajo la forma de horrendas esculturillas guanajuatenses, ya mediante música y pinturas y poemas y fervores en los que, de manera desigual, Borges, Picasso, León Felipe, Richard Strauss, Rodríguez Chicharro, Unamuno, Montalvo y Henry Purcell, entre muchos otros, se han referido a él; asimismo, antes de saber algo más cierto de su persona, hemos padecido comedias musicales en su nombre o atestiguado su inminente naufragio entre los inverosímiles senos de Sofía Loren, aventura tan compleja como la de atacar a los molinos de viento. También lo hemos visto involucrado en dibujos animados y películas soviéticas; hemos escuchado panegíricos de cervantistas más o menos célebres que no titubean en afirmar que con Don Quijote se fundan el castellano y la Modernidad, y también ha aparecido entre estampitas coleccionables para niños, como las de los años sesenta, dentro de la envoltura de unos chocolates. En realidad, lo hemos visto tanto que no sabemos mucho de él: la de don Quijote es una novela que conocemos previamente, sin haberla leído y, por lo tanto, la intuimos mediante lugares comunes; inclusive, el nombre del protagonista lo empleamos como adjetivo, igual que el de Edipo y el apellido Kafka, para lo cual no hace falta haberla leído (argumento perogrullesco: no leerla es la mejor manera de desconocerla). A pesar de haberme sumergido varias veces en El Quijote de Cervantes, quisiera haber sido uno de los primeros compradores del libro (con erratas y sin aparato crítico, no importa) el 17 de enero de 1605, sin saber absolutamente nada de la novela ni de sus personajes, para enfrentarme, inauguralmente y sin el comentario de otros, al vértigo incesante de sus páginas • Como en un lugar de La Mancha

Don Quijote asomó patilargo y narigudo en mi niñez. Lejano, ajeno, porque era tierra más firme la de Salgari o Verne, apenas anduvo por las orillas, por las ramas. Llegó de veras luego a trompicones, casi con plaf de pastelazo, de la mano de dos chavales que lo habían robado de quién sabe dónde y pretendían venderlo en cien, setenta, cuarenta que fueran, y el dependiente de la librería de viejo, al que dios y el fantasma de Cervantes, que deben ser la misma cosa etérea, pusieron en mi camino, a que no tengo, no he vendido nada, y cuando los ladroncillos claudicaron salí y compré en treinta devaluados pesos esta edición en dos tomos con estudio preliminar y notas de Martín de Riquer, curso universal y esférico sobre vida y obra del Manco Cósmico, como decía Cortázar de Lezama-Lima cambiando mutilación por gordura. Llegó así, y se quedó conmigo para enseñarme que el lado correcto es el de los locos, y por su culpa, como el orate que pintó Goytisolo, yo también quiero "salir al balcón, para volar con mis alas falsas, espantar a los notarios con mis gritos —o con un lirio cortado, como advirtió Neruda— y robar la escarcha de los tejados para regalársela a las palomas ciegas", porque todo eso y mucho más hizo Don Quijote, para advocación de nosotros, sus pobres, tristes apóstoles, aunque no tengamos libros famosos, ni premios, ni molinos contra los que estrellar arredramientos pero sí el privilegio pleonástico, bendito de releerlo aquí, entre encinos, hayas y gravilias, mientras Fabiana ríe sus tres años dorados al sol que besa gardenias y duraznos en flor y yo dejo por fin de preguntarme, viéndola a ella, locuela, y leyéndolo a él, loco prodigioso, qué carajo es el mundo con sus noticieros pringosos de mierda, si la vida es hoy y aquí, como en un lugar de La Mancha • De cómo Don Quijote hizo reír a unas mujeres que iban en un camión a Mérida

Iban viajeros aburridos a Mérida, en un camión que hedía por el sudor y el olor a comida, pues no tenía aire acondicionado. Estaban muchos dormidos, los otros hambrientos, pero una entre de ellos divertida, porque tenía el libro que cuenta las aventuras de Don Quijote en las manos y de él leía y se reía sola como hacen los locos y algunos necios. Y la mujer que se sentaba junto a la risueña estaba irritada porque no tenía más ocupación que mirar por la ventana, y porque adelante venía otra mujer con un niño en el regazo, cuyos pañales olían peor que el sudor de mil caballeros que hubiesen corrido muchas aventuras. Figurósele a la malhumorada que iba en la barca de Caronte, y que la laguna Estigia era esa misma selva tabasqueña que el camión atravesaba, y en su morriña interpeló a su vecina que seguía riéndose: —Ya estése, pues… ¿De qué tanto se ríe? —le preguntó. Y la otra contestó: —De este libro. Don Quijote de la Mancha. —Pues léame un pedazo, a ver si de veras es tan chistoso —pidió la enojona bruscamente. Y la que reía levantó las cejas, pues creyó que era broma, pero tan alegre estaba por la lectura, que decidió obedecer. Se aclaró la garganta y leyó: "Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas, la cabeza abajo y los pies en alto…" y se interrumpió porque le dio risa. Y la vecina tomó el libro que se le ofrecía, y leyó aquello y se dio cuenta de que era la historia más divertida que nunca se ha escrito. Y andando con Don Quijote, a las dos el camino se les hizo breve y llegaron a Mérida contentas, aunque igual de apestosas que los demás • El Quijote, a cuatrocientos años

Cuando se lee por vez primera el Quijote, como parte de las tareas escolares, se hace con ese espíritu chocarrero de la chiquillería cuando persigue al loco del pueblo hostigándolo con todo lo que está a la mano, para provocar sus desatinos y excentricidades y, consecuentemente, la algarabía gozosa de sus perseguidores. Sin embargo, con el transcurso de los años, cada una de sus lecturas subsecuentes nos hace descubrir, más allá de lo en apariencia hilarante, un fondo de gran sabiduría, la práctica de los más altos valores y un exquisito sentido de lo humano. Por ello se dice que en el siglo xvii se recibió al Quijote con una carcajada; en el xviii, con una sonrisa; y en el xix, con una lágrima. Entre los diferentes aspectos hay que destacar en el Quijote su humanismo. Sus lecciones alcanzan a todos los estados y situaciones de la vida. En este sentido es una obra de educación popular que se levanta sobre instituciones locales y transitorias, conservando ese perenne buen sentido de honradez nativa, de castidad robusta y varonil, de piedad sencilla, de grave y profunda indulgencia, todo ello sazonado con una benévola y fina ironía. En cada nueva lectura, Don Quijote se presenta como un verdadero caballero, ya no de armas y aventuras, sino de espléndidas y nobles virtudes. "No seas siempre riguroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos; que en esto está el punto de la discreción..." (parte II, cap. LI) Convocado por Platón al banquete del amor y la belleza es como Cervantes sitúa la virtud en el "justo medio". Belleza-y-bondad es la virtud perfecta, si se acepta la teoría de los trascendentales. Sólo habría que agregar la verdad como fundamento de la gran tríada para ser plenamente platónicos y ser plenamente quijotes • Érase Don Quijote

Érase un país, es decir un idioma, que hace cuatrocientos años no fue fundado, pero que sí lo fue aunque no haya sido más que para sustentar, cuatro siglos después, las discusiones acerca de cuándo acrisoló sus móviles contornos ese idioma, es decir ese país en el que, cuatrocientos años después, toda discusión, ya contenida en ese primer mapa completo, puede sustentarse. Érase un género literario que hace cuatro siglos no fue establecido, pero que sí lo fue aunque no haya sido más que debido a la fortuna de que, mil seiscientos años más tarde, las sirenas vueltas caballeros probaran con el ojo lo que no se consiguió con el oído, y ahora sí tomaran posesión de la conciencia felizmente febril de Odiseo, convertido en don Alonso. Érase un hombre, es decir un idioma, es decir un país, que hace cuatro siglos no fue inventado pero que sí lo fue aunque no haya sido más que para que el resto de los hombres supiéramos, de una vez y para siempre, que nuestro verdadero nombre se halla escrito en un lugar fuera de las actas, y que con sus letras es posible fundar hombres, idiomas y países • |