|

El

sonámbulo y sus siete crímenes

H.A.T.

El

lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo

de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director

de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce

con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.

Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que

han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos

ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria

de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond

Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances

cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,

momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes

comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",

fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde

1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción

de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su

método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos

sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros

del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes

tampoco. El

lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo

de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director

de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce

con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.

Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que

han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos

ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria

de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond

Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances

cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,

momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes

comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",

fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde

1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción

de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su

método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos

sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros

del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes

tampoco.

Si esto parece un delirio propio de la

ciencia ficción, corresponde acotar que el "lavado de cerebro" ha

sido utilizado alguna vez por la ciencia, pero con propósitos curativos

menos criminales. Y como argumento, más improbable es el resto de

la novela. Cuando Corea ha quedado en el pasado, Shaw debe afrontar en

Estados Unidos a su madre, una mujer autoritaria que no sólo quiere

manejar al hijo sino que está empeñada en mejorar la carrera

política de su segundo marido, el senador Johnny Iselin. Las hipocresías

y trampas de ambos, que implican complicados trámites, deberán

culminar con un asesinato a cargo de Shaw, quien queda fascinado con toda

Reina de Diamantes a la vista (novia incluida) y no será consciente

de lo que le ordenan hacer, con lo cual agrega cinco crímenes. Por

el medio hay muchas vueltas y en especial el sueño repetido de los

compañeros de Shaw. Las pesadillas de varios de ellos coinciden

en haber presenciado una reunión y un par de asesinatos, aunque

sólo tienen una vaga idea al respecto. El argumento conduce a aclarar

esas pesadillas y a evitar crímenes posteriores.

Producción difícil

El

director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los

derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron

que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo

de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció

Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad

(1953),

Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos

y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor

de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales

resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por

un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer

drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de

The

Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial

del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó

como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente

de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó

que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados

y una burla al ejército nacional, que según el argumento

concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra

fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,

y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció

a Krim y a la película se hizo. El

director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los

derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron

que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo

de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció

Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad

(1953),

Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos

y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor

de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales

resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por

un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer

drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de

The

Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial

del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó

como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente

de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó

que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados

y una burla al ejército nacional, que según el argumento

concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra

fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,

y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció

a Krim y a la película se hizo.

Dos o tres sentidos

Tanto

en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció

fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus

anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela

y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho

oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario

Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon

estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son

John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político

de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está

dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia

política sólo supondría una visión parcial

del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,

casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe

McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su

poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después

McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después

la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones

ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw

quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació

para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto

momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,

por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces

muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó

sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928). Tanto

en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció

fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus

anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela

y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho

oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario

Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon

estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son

John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político

de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está

dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia

política sólo supondría una visión parcial

del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,

casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe

McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su

poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después

McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después

la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones

ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw

quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació

para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto

momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,

por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces

muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó

sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928).

Con lo cual, la novela y la película,

que empiezan por un manifiesto anticomunista con sus villanos orientales,

empeñados en lavar cerebros de soldados norteamericanos, terminan

por componer también un manifiesto anti-McCarthy, o sea anti-anticomunista.

Era un poco tarde para ese pronunciamiento, porque el senador había

caído del poder en 1954 y había fallecido en 1957, tras una

merecida cirrosis. Pero no estuvo mal que la película cuestionara

esos pronunciamientos políticos tajantes, vociferados en asambleas

y en la televisión, que acusan de comunista a todo aquel que discrepara

con un gobierno. Esos manifiestos han seguido hasta hoy.

Alegado variado

Es

imposible entender a la película como un drama familiar, pese a

la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque

el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden

creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia

ficción, como intriga policíaca o como sátira política,

aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida

como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer

vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse

en las controversias políticas, que después aparecerían

en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,

Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer

se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente

por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que

unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida

intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw

al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas

fáciles a un público crédulo. Es

imposible entender a la película como un drama familiar, pese a

la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque

el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden

creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia

ficción, como intriga policíaca o como sátira política,

aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida

como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer

vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse

en las controversias políticas, que después aparecerían

en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,

Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer

se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente

por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que

unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida

intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw

al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas

fáciles a un público crédulo.

Fue también de Frankenheimer y del

libretista Axelrod la imaginativa presentación del lavado de cerebro,

en episodios recordados en las pesadillas, con víctimas que no se

saben enjuiciados por militares enemigos sino que creen estar frente a

una inofensiva asamblea de señoras ricas que hablan de plantas y

jardines. Cuando quien sueña con esa reunión es el soldado

negro James Edwards, también esas imaginarias señoras son

negras. Por primera vez en su carrera, que a esa altura sólo llegaba

a cuatro tareas de dirección, Frankenheimer muestra aquí

un sólido manejo de multitudes para la secuencia de la convención

política final. En ella y en otros momentos agrega las pantallas

de televisión como personajes adicionales, porque de hecho lo son

en varios casos, duplicando o contrastando la acción principal.

Su carrera había comenzado en la televisión y ya era un experto

en el ramo.

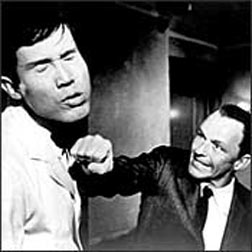

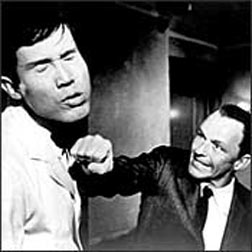

Cabe agregar la excelente interpretación,

en particular de Angela Lansbury como madre autoritaria y de Laurence Harvey

como su víctima, con adecuada apariencia de sonámbulo.

Las consecuencias

En

1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos

y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.

En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más

disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse

la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había

protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por

disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita

al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra

avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian

Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no

figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy

Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.

A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados

otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas

otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther

King, John Lennon). En

1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos

y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.

En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más

disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse

la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había

protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por

disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita

al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra

avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian

Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no

figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy

Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.

A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados

otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas

otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther

King, John Lennon).

En perspectiva, The Manchurian Candidate

ya parece hoy una película costumbrista. Pero tuvo un resultado

más. En 1974 el astuto Richard Condon aprovechó aquellos

antecedentes y escribió otra novela llamada Winter Kills,

llevada al cine con el mismo título (William Richert, 1979). Allí

el joven Jeff Bridges se larga a investigar quién mató o

hizo matar a su hermano el presidente. Con la inicial ayuda de su padre

(John Huston, muy enérgico) Bridges es empujado de una pista falsa

a la otra, llegando desde el desconcierto hasta un final tan caprichoso

como sorprendente.

En 1987 The Manchurian Candidate

ingresó en una muestra retrospectiva del New York Film Festival,

originando nuevas notas críticas y un nuevo lanzamiento en Londres,

veinticinco años después del estreno. Fue una curiosa posdata

a un tema enorme que se podía llamar Cine vs. Realidad y

que exigiría todo un libro.

|

El

lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo

de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director

de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce

con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.

Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que

han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos

ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria

de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond

Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances

cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,

momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes

comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",

fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde

1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción

de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su

método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos

sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros

del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes

tampoco.

El

lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo

de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director

de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce

con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.

Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que

han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos

ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria

de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond

Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances

cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,

momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes

comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",

fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde

1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción

de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su

método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos

sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros

del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes

tampoco.

El

director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los

derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron

que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo

de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció

Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad

(1953),

Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos

y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor

de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales

resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por

un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer

drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de

The

Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial

del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó

como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente

de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó

que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados

y una burla al ejército nacional, que según el argumento

concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra

fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,

y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció

a Krim y a la película se hizo.

El

director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los

derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron

que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo

de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció

Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad

(1953),

Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos

y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor

de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales

resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por

un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer

drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de

The

Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial

del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó

como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente

de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó

que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados

y una burla al ejército nacional, que según el argumento

concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra

fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,

y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció

a Krim y a la película se hizo.

Tanto

en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció

fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus

anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela

y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho

oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario

Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon

estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son

John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político

de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está

dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia

política sólo supondría una visión parcial

del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,

casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe

McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su

poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después

McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después

la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones

ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw

quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació

para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto

momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,

por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces

muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó

sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928).

Tanto

en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció

fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus

anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela

y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho

oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario

Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon

estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son

John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político

de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está

dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia

política sólo supondría una visión parcial

del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,

casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe

McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su

poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después

McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después

la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones

ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw

quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació

para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto

momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,

por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces

muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó

sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928).

Es

imposible entender a la película como un drama familiar, pese a

la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque

el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden

creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia

ficción, como intriga policíaca o como sátira política,

aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida

como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer

vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse

en las controversias políticas, que después aparecerían

en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,

Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer

se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente

por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que

unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida

intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw

al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas

fáciles a un público crédulo.

Es

imposible entender a la película como un drama familiar, pese a

la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque

el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden

creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia

ficción, como intriga policíaca o como sátira política,

aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida

como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer

vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse

en las controversias políticas, que después aparecerían

en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,

Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer

se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente

por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que

unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida

intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw

al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas

fáciles a un público crédulo.

En

1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos

y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.

En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más

disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse

la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había

protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por

disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita

al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra

avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian

Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no

figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy

Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.

A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados

otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas

otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther

King, John Lennon).

En

1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos

y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.

En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más

disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse

la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había

protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por

disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita

al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra

avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian

Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no

figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy

Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.

A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados

otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas

otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther

King, John Lennon).