|

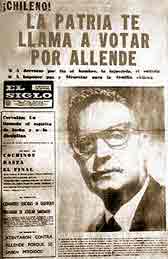

Primeros días en Chile Con el paso del tiempo la figura del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, se agiganta y ocupa un lugar en el cuadro de las grandes tragedias históricas y en la memoria de los momentos fundamentales del humanismo. En este número lo recordamos con enorme respeto y con el afecto que merecen los seres humanos de excepción. Gonzalo Martínez Corbalá, ejemplar embajador de México en Chile que supo mantener con valentía serena las mejores tradiciones de la política exterior de México, nos entrega unos fragmentos de sus memorias. En ellos se puede observar cómo se fue gestando el golpe en contra del presidente demócrata y de su idea de formar una sociedad más justa bajo el estricto imperio de la ley. Publicamos, además, un poema de Hugo Gutiérrez Vega, quien fuera presidente del Comité Mexicano de Apoyo a Chile en los años del golpe de milicos y oligarcas, así como un relato de Marco Antonio Campos sobre el exilio chileno. Completa esta entrega una entrevista con la escritora chilena Pía Barros. Esperamos que la memoria de Allende nos ayude a fortalecer nuestra precaria confianza en la bondad humana. SEPTIEMBRE,1972

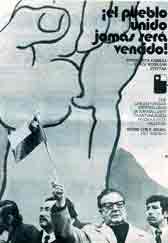

Por otra parte, cuando Salvador Allende dijo en su discurso conmemorativo que la revolución en Chile la harían "los trabajadores" y distinguió el concepto del de proletarios (en términos del marxismo) no creí que se tratara de un problema de ortodoxia teórica sino, más bien, de un conflicto entre realismo y objetividad en el sentido estricto de la palabra, pues el concepto de trabajadores es de índole genérica y más amplio que el de proletarios. Muy probablemente, el sector de la burocracia y de la clase media estaría señalando la diferencia entre trabajadores y proletarios. Ahora bien, el problema central de orden político en Chile se dio en si la burocracia seguiría el mismo sentido de la lucha de los proletarios, pues de no ser así, las tensiones en la acción entre unos y otros no solamente podían anularse, sino incluso invertir el sentido de la lucha. Dicho de otro modo: ¿militaban los trabajadores del Estado realmente en las filas las mismas filas del proletariado? En Chile, en el régimen de la Unidad Popular, quedó muy claro que no era así. En mis apuntes del 18 de septiembre escribí: En la medida en que se amplía la base de la participación del Estado en la industria, disminuye la de los empresarios nacionales dentro del esquema del poder público y se desplaza hacia otros campos en su lucha por mantener una parte proporcional del poder político que correspondería a la fuerza económica y social que representaban.El Estado chileno representado por la Unidad Popular (o quizás fuera más propio referirse al gobierno), enfrentó a los trabajadores con los empresarios; al dotar a los primeros de poder económico a costa de los segundos paradójicamente dotó a estos últimos de poder político en la misma medida y proporción en que perdían el poder económico; al aumentar el número de empresarios e industriales afectados por las diversas medidas económicas que se iban sumando se constituyeron, a su vez, en una fuerza política creciente que abanderaba las causas de las clases medias entre las que la burocracia al servicio del Estado contaba de manera muy importante. En mis apuntes del 19 de septiembre escribí: Aparentemente el equilibrio del poder económico se rompió ya y la composición de fuerzas favorece en este momento a los obreros. Pero, ¿y el del poder político? En este campo juegan un papel muy importante tanto el clero como el ejército, que hasta ahora se han mantenido a la expectativa, pero sin soslayar el hecho de que su apego a las instituciones democráticas es un supuesto irrenunciable. Ahora bien, una de las características fundamentales de las instituciones que constituyen la democracia chilena es el respeto a la voluntad mayoritaria. Pero ¿qué pasaría si esta voluntad mayoritaria numéricamente hablando decidiera ir al socialismo de lleno? ¿Qué actitud asumiría el ejército? ¿Y el clero? ¿Irá el clero? ¿Irá el clero chileno también al socialismo por respeto a la mayoría numérica?  El

concepto de legitimidad del uso del poder del ejercicio del poder jugó

un papel primordial, pues si bien éste había sido depositado,

dentro del marco constitucional y de legitimidad jurídica, en manos

del presidente Allende, esa legitimidad empezaba a ser cuestionada por

una parte del clero y, aunque solapadamente, por el ejército con

el apoyo de las fuerzas políticas externas. De esa manera se erosionaba

la base misma del poder público. El

concepto de legitimidad del uso del poder del ejercicio del poder jugó

un papel primordial, pues si bien éste había sido depositado,

dentro del marco constitucional y de legitimidad jurídica, en manos

del presidente Allende, esa legitimidad empezaba a ser cuestionada por

una parte del clero y, aunque solapadamente, por el ejército con

el apoyo de las fuerzas políticas externas. De esa manera se erosionaba

la base misma del poder público.

Una parte muy sensible de las nuevas generaciones, que ya entonces estaba a favor del socialismo y había cobrado conciencia de la coyuntura histórica que se les presentaba, no parecía estar dispuesta a dar marcha atrás, ¿sería que solamente dentro del país se había tomado conciencia de ello?, ¿no había también ya quienes desde el exterior estaban preparándose a contrarrestar las fuerzas contrarias, del mismo orden internacional, para inclinar la balanza hacia el socialismo? El tablero del ajedrez internacional era entonces, al igual que ahora, muy complejo y resultaba muy difícil prever cómo actuarían las grandes potencias; de cualquier modo, había que ahondar en el concepto de legitimidad desde todos los ángulos posibles e imaginables. A menos de un mes de mi llegada a Chile lo que a mí me preocupaba era el papel que habría de jugar el ejército. Ese mismo día 19 apunté en mi cuaderno: El desfile militar de hoy 19 de septiembre de 1972, tan brillante como se presenta, es motivo muy fundado de preocupación y de meditación muy cuidadosa. Los militares chilenos, se dice, son muy profesionales.EL PARO DE OCTUBRE OCTUBRE, 1972

En la semana del lunes 16 al domingo 22 de octubre de 1972 ya se veía venir, de manera inevitable, la posibilidad de los enfrentamientos. El conflicto, que se perfilaba violento, ¿se resolvería exclusivamente con el choque de fuerzas internas de carácter nacional o intervendrán también de alguna manera los factores de orden internacional? En 1972 las respuestas podían darse solamente en grado especulativo y sin base en una información real. El propio gobierno de la Unidad Popular y los dirigentes que encabezan los diversos grupos políticos y sociales actuaban, las más de las veces, también en función de supuestos ideológicos o políticos, y las menos con base en hechos que correspondían al desarrollo de la infraestructura económica y social. Lo que sí parecía muy evidente ya desde entonces, es que el enfrentamiento estaba por desencadenarse y no se sabía a ciencia cierta en qué sentido y de qué manera habrían de intervenir las Fuerzas Armadas el ejército, la fuerza aérea y la marina y, además, los carabineros, un cuerpo de la seguridad pública, al igual que las Fuerzas Armadas, "muy profesional". En mis notas de esos días escribí: El ejército no intervendrá a menos que se viole la legalidad flagrantemente, pero ya los grupos han dejado su juego de hacer que sea otro el que viole la Constitución, ahora parecen dispuestos a tomar la iniciativa y a hacerlo directamente sin esperar que el otro tome la delantera, en este caso, seguramente sí intervendrá la fuerza pública. La incógnita es de qué lado: podría adueñarse él mismo las Fuerzas Armadas del poder. Después de todo, ¿no está ya en este momento establecido el mando de las zonas de emergencia?El día 16 de octubre le comuniqué al presidente de México, licenciado Luis Echeverría, la gravedad de la situación, que en mi concepto haría crisis esa misma semana. El martes 17 a las 12:00 horas, tiempo de Santiago, él me llamó telefónicamente para recibir información sobre la situación en Chile. Le informé lo siguiente: 1) Continúa el paro de los transportistas a nivel nacional.  El

mismo martes 17 a las nueve de la noche, luego de que a las ocho se había

leído el bando número 10 que declaraba el toque de queda

con orden de hacer fuego sobre las personas o los vehículos que

no se detuvieran o identificaran, o que no contaran con salvoconducto para

circular después de las siete de la noche por las calles de Santiago,

me comuniqué a los Pinos y, a través de su secretario particular,

licenciado Juan José Bremer, informé al presidente Echeverría

lo sucedido, añadiendo que se había cerrado el aeropuerto

internacional de Pudahuel y que todas las estaciones de radio se mantenían

en cadena nacional, controladas por la Organización Internacional

de Radio. Asimismo, le hice saber que se habían producido diversos

enfrentamientos en la ciudad y en otras partes del país, por lo

que consideraba que la situación que se presentaba en ese momento

era de suma gravedad. El

mismo martes 17 a las nueve de la noche, luego de que a las ocho se había

leído el bando número 10 que declaraba el toque de queda

con orden de hacer fuego sobre las personas o los vehículos que

no se detuvieran o identificaran, o que no contaran con salvoconducto para

circular después de las siete de la noche por las calles de Santiago,

me comuniqué a los Pinos y, a través de su secretario particular,

licenciado Juan José Bremer, informé al presidente Echeverría

lo sucedido, añadiendo que se había cerrado el aeropuerto

internacional de Pudahuel y que todas las estaciones de radio se mantenían

en cadena nacional, controladas por la Organización Internacional

de Radio. Asimismo, le hice saber que se habían producido diversos

enfrentamientos en la ciudad y en otras partes del país, por lo

que consideraba que la situación que se presentaba en ese momento

era de suma gravedad.

En el noticiero de las diez de la noche se informó que los dirigentes de la Confederación de Transporte Rodado que habían llevado a cabo el paro de transportistas, con la muy activa participación del Sindicato de Dueños de Camiones, habían salido de la cárcel. Al abandonar el reclusorio, León Vilarín anunció que no solamente no transigirían en ninguno de los siete puntos de su pliego petitorio, sino que a partir de ese momento serían ocho, ya que ahora exigirían, además, la indemnización de los daños a sus camiones "para que se repita la brutal e injusta represión de que habían sido objeto por parte del gobierno". Las mujeres de la clase media exigían en las juntas vecinales de la Resistencia Civil que se les dejara participar en la lucha junto con los hombres, ejerciendo el mismo derecho que ellos para defender a Chile. Aseguraban que se trataba de salvar a Chile del marxismo, luchando por las libertades democráticas, y, en una anticipación dramática de lo que luego pasó en el momento del golpe de Estado, advertían que una vez que tomaran el poder habrían de encarcelar a todos los comunistas. Nadie quería quedarse atrás en el momento que se iniciara la lucha, todos querían, sin estar plenamente conscientes de las consecuencias que ello habría de acarrear a su patria, ser los primeros en jalar el gatillo. En esos días, la ausencia de la voz del presidente Allende era notable, y hacía todavía más pesada la atmósfera. En ese otoño ominoso en Chile, solamente se oía la voz militar del comandante de la zona de emergencia. A medida que la situación se salía del control del gobierno, crecía, como era natural, la responsabilidad histórica del presidente de la República. Se percibían ya con mucha claridad los términos en que la lucha se estaba planteando: la única alternativa política al socialismo por la vía electoral, con verdaderas dimensiones universales, estaba en la mira de muchos y muy fuertes intereses decididos a jugarse el todo por el todo apoyados por fuerzas nacionales e internacionales que poco a poco polarizaban, a su vez, las que habrían de ser definitivas: la marina, la aviación y el ejército que, en conjunto, integraban las Fuerzas Armadas chilenas a las que habrían de sumarse, más adelante, los carabineros de Chile. Al día siguiente se dio a conocer el convenio con los dueños de buses y taxibuses de Servicios Urbanos y Suburbanos y Similares de todo el país, según el cual se les concedían absolutamente todas las peticiones que hicieron en su planteamiento de huelga, incluyendo el compromiso del gobierno a no incluir, por ley, la industria del transporte en el área social, o sea, a mantenerla en el área privada de la economía. Es decir, un triunfo en toda la línea, el cual fue difundido en cadena nacional por la propia oir dos horas después de que conocimos por televisión el cumplimiento de la huelga. Salieron también todos los detenidos y el gobierno se desistió de las querellas presentadas contra ellos. Era evidente que el fondo del conflicto no estaba resuelto y que, una vez afuera y en plena actividad, nuevamente habrían de alzar otras banderas. A pesar de la situación general que había en la ciudad, en la que sin tránsito en las calles, con muy poca gente circulando a pie, los comercios cerrados y los bancos fuertemente vigilados se respiraba una densa atmósfera de mucha tensión, yo continué haciendo las visitas de cortesía obligadas por el protocolo para un embajador que inicia su misión; también acompañé al canciller Almeyda al aeropuerto de Pudahuel con ocasión de su salida a México. Allí tuve oportunidad de conversar con él acerca de los acontecimientos y de comentarle que de las conversaciones con los diversos jefes militares y de carabineros con quienes me había entrevistado en esos días, me quedaba la impresión de que estaban no solamente enterados, como era natural, sino involucrados en el movimiento de resistencia civil de las zonas residenciales de las clases media y alta, y no dejé de expresar mi preocupación por la posibilidad de que el movimiento, pese a las duras órdenes militares que había transmitido ya el comandante de la Zona de Emergencia, siguiera en aumento. Las organizaciones gremiales y civiles estaban ya muy aceleradas como para pensar en que pudieran detenerse y cambiar de rumbo gratuitamente. No era remoto que se tratara de acusar ante el Congreso al presidente Allende de estar transgrediendo la legalidad y de violar la Constitución, a fin de lograr que el ejército actuara en contra del gobierno. La pregunta era: ¿se mantendría unido el ejército? De no ser así, las consecuencias serían sumamente graves. Nosotros tratábamos de evitar participar en conversaciones críticas y aun en comentarios, puesto que la función de un embajador de México es abstenerse de tomar parte en pláticas que puedan insinuar de alguna manera un compromiso de la Cancillería, y mucho menos del presidente de la República, que sugiera siquiera una posición distinta a la que institucionalmente le corresponde al gobierno mexicano en cualquier caso y en estricto cumplimiento de la Doctrina Estrada, que fue siempre una regla de oro de nuestra diplomacia, es decir, que México no califica gobiernos sino que sencillamente mantiene, o no mantiene, las relaciones diplomáticas con otros países. Aunque habíamos optado por llevar una vida social austera, de todas maneras había que mantener la actividad protocolar indispensable, sobre todo ante el cuerpo diplomático acreditado en Santiago, y los comentarios que escuchábamos, repito, sin participar en ellos, no faltaban. Todos estaban preparados para que algo sucediera. Algo grave, por supuesto. Y había quienes además de estar preparados para ello estaban deseando que así fuera, si no es que insinuando de alguna manera su participación, con mayor o menos discreción, según el caso. CAMBIOS

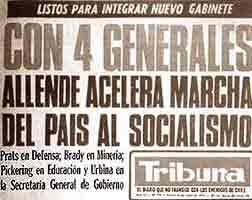

EN EL GABINETE

De este modo quedaron integradas en el gobierno del presidente Allende las Fuerzas Armadas y aun cuando el general Prats declaró en el momento mismo de rendir su promesa de ley, que su entrada al gabinete no implicaba ningún compromiso político, sino que se trataba "de una colaboración patriótica en aras de la paz" hizo un llamamiento a los chilenos para que prestaran su colaboración "a la gran tarea que tiene por delante el gobierno y a formar un frente nacional para robustecer la imagen de Chile en el exterior". ¿Y qué otra cosa podía ser la formación de un frente nacional sino un gran compromiso político de todo el país? Esta era en realidad la segunda vez en la historia de Chile que se formaba un gobierno de frente nacional; la primera, de carácter popular, fue en los años treinta con el presidente Pedro Aguirre Cerda, en cuyo gabinete recordemos que figuró el doctor Salvador Allende, como Ministro de Salud. En ese tiempo, dicho sea de paso, gobernaba en México el presidente Lázaro Cárdenas, quien de hecho representaba también la idea que animaba al frente popular chileno en Pedro Aguirre Cerda. Lo que quedaba muy claro para la opinión pública en Chile, de uno y de otro lado, es que quedaban abiertas en ese momento varias interrogantes. El 3 de noviembre del 72, dejé constancia de algunas de ellas en mi cuaderno de notas número uno: Y este programa del frente nacional, ¿no podría, no tendría que ser de transacción para todos? [...] ¿puede afirmarse legítimamente que una transacción en estos momentos sea verdaderamente un triunfo para la Unidad Popular? Y por otra parte, ¿le dejará el ejército a la UP un margen lo suficientemente amplio para plantear la consolidación del área social de la economía?, ¿el ejército en el poder se mantendrá unido, o esta nueva posición dentro del gabinete podrá dar lugar a una muy peligrosa división interna de sus mandos?Los militares habían dejado de ser una fuerza de equilibrio constitucional para pasar a ser una fuerza políticamente actuante y, como tal, no podrían evitar tomar partido frente a la problemática nacional; y era, desde luego, por lo menos dudoso que lo fueran a hacer desde la perspectiva socialista, la cual, por cierto, se veía muy condicionada dentro del contexto de la legislación vigente. Se puede afirmar sin lugar a dudas que Chile, como país, no llegó nunca a ser verdaderamente socialista y mucho menos a partir del ingreso de los militares al gabinete. Estaba muy claro que la vía democrática al socialismo, por la que se luchaba en Chile, tendría en todo caso que desarrollarse al amparo de los "resquicios legales" sustentados por el doctor Eduardo Novoa, notable jurista chileno, con apoyo en la legislación del efímero presidente Carlos Dávila, pues a partir de estos momentos, no se veía por ningún lado que fuera posible, a corto plazo, el que se diera una coyuntura que permitiera una modificación profunda del marco constitucional que hiciera viable el camino chileno al socialismo de un modo más consistente. ALLENDE

EN MÉXICO

En realidad, el jefe del Estado mexicano ya le había hecho esa invitación personalmente a mediados de 1972 cuando visitó Chile para asistir a la tercera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y había sido aceptada, también informalmente, por el presidente Allende. El 20 de noviembre de 1972 mi esposa y yo salimos a México en el avión presidencial chileno, invitados por los esposos Allende. Durante las aproximadamente ocho horas de viaje fuimos colmados de atenciones amistosas. Con Allende viajaban también sus edecanes militares, los comandantes Roberto Sánchez, Arturo Araya y Sergiok Badiola, así como algunos ministros de su gabinete que deberían atender los programas de trabajo y de intercambio que se realizarían en México |

El

18 de septiembre de 1972, para conmemorar el aniversario de la independencia

de Chile, se celebró un Tedeum solemne de carácter

ecuménico en la catedral de Santiago; fue una bonita ceremonia en

la cual oficiaron sacerdotes y ministros de diferentes cultos, quienes,

desde luego, parecían ser sinceros cuando desearon a los gobernantes

el acierto y la firmeza para llevar al país por el camino el progreso

y del entendimiento.

El

18 de septiembre de 1972, para conmemorar el aniversario de la independencia

de Chile, se celebró un Tedeum solemne de carácter

ecuménico en la catedral de Santiago; fue una bonita ceremonia en

la cual oficiaron sacerdotes y ministros de diferentes cultos, quienes,

desde luego, parecían ser sinceros cuando desearon a los gobernantes

el acierto y la firmeza para llevar al país por el camino el progreso

y del entendimiento.

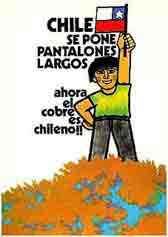

El

10 de octubre de 1972, el gobierno dio a conocer un proyecto para formar

una compañía estatal de transporte camionero en la provincia

de Magallanes; como protesta en contra de esta medida, el presidente de

la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León

Vilarín, llamó a huelga a todos sus asociados. La Confederación

del Comercio Detallista, la asociación de Dueños de Taxibuses

y Microbuses de la Locomoción Colectiva, la Sociedad Nacional de

Agricultura, la Confederación Nacional de la Producción y

el Comercio, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros y el Colegio

Médico, así como técnicos y empleados de bancos comercializados

no estatizados se sumaron rápidamente al paro. En unos cuantos días

la economía del país quedó totalmente paralizada.

El

10 de octubre de 1972, el gobierno dio a conocer un proyecto para formar

una compañía estatal de transporte camionero en la provincia

de Magallanes; como protesta en contra de esta medida, el presidente de

la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León

Vilarín, llamó a huelga a todos sus asociados. La Confederación

del Comercio Detallista, la asociación de Dueños de Taxibuses

y Microbuses de la Locomoción Colectiva, la Sociedad Nacional de

Agricultura, la Confederación Nacional de la Producción y

el Comercio, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros y el Colegio

Médico, así como técnicos y empleados de bancos comercializados

no estatizados se sumaron rápidamente al paro. En unos cuantos días

la economía del país quedó totalmente paralizada.

En

los primeros días del mes de noviembre de 1972 se hizo del conocimiento

de la opinión pública el nuevo gabinete que se integraba

con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats,

en el Ministerio del Interior; el contralmirante Ismael Huerta en el de

Obras Públicas y Transporte, y el general de aviación Claudio

Sepúlveda como Ministro de Minería. Simultáneamente

entraron al gabinete tres miembros del Partido Comunista encabezados por

el dirigente de la Central Única de Trabajadores (cut) quien fue

designado para ocupar el Ministerio del Trabajo.

En

los primeros días del mes de noviembre de 1972 se hizo del conocimiento

de la opinión pública el nuevo gabinete que se integraba

con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats,

en el Ministerio del Interior; el contralmirante Ismael Huerta en el de

Obras Públicas y Transporte, y el general de aviación Claudio

Sepúlveda como Ministro de Minería. Simultáneamente

entraron al gabinete tres miembros del Partido Comunista encabezados por

el dirigente de la Central Única de Trabajadores (cut) quien fue

designado para ocupar el Ministerio del Trabajo.

Inmediatamente

después de los sucesos de octubre, surgió la posibilidad

de que el presidente Salvador Allende hiciera una visita de Estado a México,

como respuesta a una invitación formal que le hiciera el presidente

de México, Luis Echeverría, por los canales diplomáticos

normales.

Inmediatamente

después de los sucesos de octubre, surgió la posibilidad

de que el presidente Salvador Allende hiciera una visita de Estado a México,

como respuesta a una invitación formal que le hiciera el presidente

de México, Luis Echeverría, por los canales diplomáticos

normales.