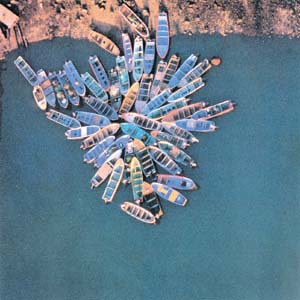

Barcos pesqueros anclados a una boya en Puerto Peñasco, Sonora Foto: Michael Calderwood |

Francisco Fernández Méndez

Correo electrónico: [email protected]

La pesca, ¿cómo clasificarla?

Es una actividad primaria como la agricultura o la explotación forestal.

La pesca se parece más a ésta que a aquella, en el sentido

que se explotan recursos silvestres. En días recientes se ha hablado

mucho por parte de la Semarnat, del problema de la deforestación

y de sus consecuencias. Sin embargo, a la pesca no se le ha considerado

en la misma categoría, a pesar de que se distingue de actividades

como la agricultura en varios aspectos. Las reflexiones expuestas en los

párrafos siguientes, aunque hechas sobre la actividad pesquera en

particular, pueden extenderse a otros recursos naturales.

Barcos pesqueros anclados a una boya en Puerto Peñasco, Sonora Foto: Michael Calderwood |

En la agricultura, la inversión puede dirigirse a aumentar la productividad de las parcelas y hacer más eficiente la operación de siembra y cosecha, lo que puede resultar en disminución de costos. La producción de un usuario en particular no influye en la de otro, excepto por efectos de precios resultantes de mecanismos de oferta y demanda.

En cambio, en la pesca, dado que se explotan poblaciones silvestres con tasas de crecimiento finito, que no pueden ser fácil ni substancialmente aumentadas por medios artificiales, la inversión se dirige a aumentar la capacidad de explotación. Es decir, se invierte en más barcos o redes, o en hacerlos más eficientes con ecosondas y otros equipos.

Dado que no se está incrementando la productividad del recurso, los aumentos en la capacidad de captura resultan, a mediano plazo y si rebasan la tasa de renovación de la especie explotada, en su agotamiento.

Otra diferencia importante es que la captura de los pescadores individuales afecta tanto la captura total futura como la de los otros usuarios. En este sentido, cada pescador tiene a los demás como sus competidores. Esto determina muchas de las acciones de los pescadores individuales y buena parte de la dinámica de la administración.

Garret Harding, en un multicitado artículo en la revista Science (1968), ilustra claramente el problema. Unos pastores explotan un campo de pastura común. El beneficio para un pastor individual de aumentar un animal a su rebaño se mide contra el perjuicio de hacerlo (en la forma de la fracción de la pastura que no estará disponible para sus otros animales y los de los demás pastores al ser consumida por el que se añade al rebaño). Al inicio, cuando la pastura es abundante, ese balance siempre es favorable.

Pongamos por ejemplo un campo que pueda alimentar un máximo de 100 animales manteniendo su capacidad de renovación. Al aumentar un animal a su rebaño, un pastor tendrá una ganancia de un animal contra la pérdida de un centésimo de pastura por cada animal. Esto impulsa a todos los pastores a aumentar el número de sus animales hasta agotar la pastura. Si uno de ellos no lo hiciera, compartiría los perjuicios sin recibir beneficios. Pero el campo será explotado a un centésimo más allá de su capacidad de renovarse por cada animal adicional y perderá esa fracción en su producción futura.

Es decir, los usuarios del recurso no recibirían beneficio si hicieran esfuerzos individuales por conservar el recurso en tanto otros no lo hicieran en el mismo grado. Y nadie encuentra motivo para ello mientras las ganancias económicas persistan. Aun en tiempos de pérdida se puede pensar que la solución es pescar más intensamente o aumentar la eficiencia de operación. En otras palabras, aumentar la presión sobre el recurso. La conducta de individuos, organizaciones y naciones enfrascados en una carrera por pescar el último pez o camarón del océano, que aparenta ser en conjunto irracional, está compuesta de esas pequeñas evaluaciones individuales (lógicas y perfectamente racionales) de costo-beneficio.

Otros factores intervienen también en esa evaluación. Los estudios de bioeconomía pesquera (es decir, los que incluyen aspectos de la biología del recurso y la economía de su explotación) son de una alta calidad en nuestro país pero, desgraciadamente, escasos en comparación con los que se requieren. Recuerdo las palabras de un profesor especializado en esa área quien decía que mientras la tasa de interés en el banco sea más alta que la de crecimiento de un recurso explotado, existe el incentivo para explotar el recurso a la mayor velocidad posible, "convertirlo" en dinero e invertirlo en otras cosas.

El esquema de "libre acceso" a la explotación de los recursos ha sido ampliamente reconocido como la causa fundamental de los problemas de sobreexplotación y sobrecapitalización. Debe notarse que el principal resultado de aplicar tal esquema es reducir las posibilidades de las generaciones futuras, incluso de las presentes, de explotar el recurso. No sólo son los pescadores los perjudicados al desaparecer una pesquería sino también la sociedad en su conjunto que, en última instancia, es la propietaria común de los recursos.

Recientemente vi algunos resultados de un trabajo de investigación realizado por Conservation International, una organización no gubernamental seria, que examinaba el esquema económico de la pesquería de camarón del golfo de California. Una de las cifras más notable era que en esa pesquería, la más importante económicamente en el país tenía, en promedio, una ganancia neta del tres por ciento. Y eso, antes de las temporadas recientes que han estado entre las peores de la historia.

Esto nos presenta un dilema. Para el pescador, sobre todo el artesanal que tiene escasas o inexistentes alternativas de empleo, aplicar a la pesca aquello de " la tierra es de quien la trabaja" se ve obstaculizado porque la producción que obtenga depende tan poco de sus esfuerzos y tanto de las situaciones de que hemos hablado. Lo único que puede hacer es pescar cada vez con más ahínco ya que individualmente puede hacer muy poco por conservar el recurso. Si se pesca el último pez del océano, está en su beneficio el hacerlo él.

Otros factores preocupantes

El problema es más grave si se considera que otros factores influyen sobre la pesca, sin que el administrador de la misma pueda hacer algo por impedirlo. Por ejemplo, la presión por obtener permisos de pesca aumenta si la migración desde actividades en decadencia hace crecer la población pesquera. Por ejemplo, la caída del cultivo de henequén en Yucatán resultó en el aumento del número de pescadores en ese estado.

Para quien administra la pesquería

el dilema puede ser igual de difícil. Debe restringir la entrada

a la pesquería para lograr que ésta beneficie a la sociedad

pero esa restricción se puede considerar como un obstáculo

para el desarrollo de la actividad, incluso para el desarrollo social.

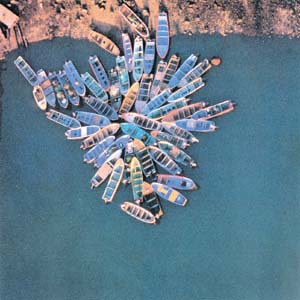

Pesqueros en la costa del Pacífico |

Se reconoce a la investigación como la base para determinar los límites naturales y, por lo tanto, las estrategias de administración. Sin embargo, esa definición dista mucho de ser popular. A fines del año pasado, un importante empresario pesquero, que incluso había ocupado puestos de representación de su industria y de funcionario, declaró a un servicio de noticias pesqueras en internet que era positivo el cambio de política en la administración pesquera, ya que en la anterior administración se había prestado más atención al medio ambiente que a la producción.

Buena parte del problema se origina en la naturaleza de la propiedad de los recursos explotados. En las sociedades modernas, la propiedad agrícola es mayoritariamente privada (o al menos con una clara definición de la propiedad). En cambio, los recursos pesqueros son propiedad común. Tanto en el Derecho Romano (donde las especies pesqueras son consideradas ferae naturae) como en el Derecho Común Inglés, como en el Artículo 27 de nuestra constitución, la propiedad de los recursos (y la responsabilidad en su administración) es de la nación. Incluso los esquemas que se consideran más "privatizadores" (como la cuotas individuales transferibles y el "co-manejo" donde la responsabilidad de conservación del recurso recae tanto en los usuarios como en el gobierno), se basan en hacer privados los derechos transitorios de explotación pero no la propiedad fundamental de los recursos.

Una de las tendencias más importantes en la administración pesquera mundial es la mayor participación de los usuarios en la toma de decisiones de administración de ese recurso. En México, existe ya buena parte del marco legal e instrumentos para incorporar esa participación. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización (1992) modernizó y perfeccionó el esquema normativo de México, de tal modo que el diseño y expedición de normas en materia pesquera estuvieran sujetos a estudios técnicos y de análisis costo-beneficio. Este procedimiento incluye la participación de diferentes interesados y representantes de sectores de la actividad económica a través de Comités de Pesca y Recursos Marinos, a nivel nacional y estatal.

La idea es que en esos comités se presenten y discutan los elementos técnicos relevantes y para la decisión final se incluyan los criterios de los usuarios, auxiliados por sus asesores técnicos. Los criterios (técnicos, económicos y sociales) para la toma de la decisión se deben incluir en una Manifestación de Impacto Regulatorio. Esto da pie a que no sólo los criterios técnicos determinen esa decisión y da un cauce legal para la manifestación de propuestas del sector productivo. Lo importante en este proceso, que está en curso de consolidación en México, es que debe dar como resultado la corresponsabilidad en la toma de la decisión de administración por parte de los usuarios.

Sin embargo, esa participación de los usuarios no debe desembocar en presiones que impidan la administración racional del recurso. Al respecto, las últimas modificaciones al Acta Magnusson (la Ley de Pesca de los Estados Unidos) incluyen menciones sobre que "no se puede permitir que algún factor relevante, económico o social, sea usado para justificar el pescar a niveles superiores al máximo sostenible". Esto es porque sólo conservando el recurso se puede mantener la actividad pesquera.

Como sustentabilidad se puede entender la capacidad de poder seguir explotando los recursos en el largo plazo en las mejores condiciones posibles: sustentable ecológicamente, viable económicamente y aceptable socialmente. Y en esta palabra, sociedad, entramos todos.