|

Sobre "Denuncia", escribió Francisco Javier Mora: "Este relato corto, alejado de la técnica estridentista que Arqueles Vela desarrolló para sus relatos, es una aguda crítica contra la burocracia que, en pocos años, había conseguido deshumanizar el contenido del proyecto revolucionario, y está en consonancia con los poemas compuestos en esa década, en los que se respira cierta decepción y desencanto ante el fallo real de las instituciones. Para realizar dicha crítica, Germán List se vale de un personaje ingenuo e inocente que es incapaz de comprender las circunstancias que le rodean. La influencia del conocido ´┐ŻVuelva usted mañana´┐Ż de Larra no necesita comentario." Denuncia

La noticia de que mi amigo ´┐Żentiéndase bien ¡mi amigo! porque yo no trato de sorprender a nadie haciéndome pasar como amigo de una persona porque ha sido designado ministro´┐Ż ocuparía un lugar tan prominente, me llegó por el conducto obligado de los periódicos. Días antes había estado conversando con él y no sabía que fuera a ser llamado a un cargo de tanta confianza. Ese día acudí al Ministerio y me recibió rodeado de esos habituales de toda recepción, que saluda uno como personas conocidas, porque está seguro de haberlas encontrado ya en otras fiestas de recepción ministerial. Nos cambiamos las frases de rigor y nos despedimos seguros de volvernos a ver muy pronto. Y aquí da principio mi denuncia... Jamás he vuelto a ver al señor Ministro, mi antiguo y noble amigo. A los diez días de su exaltación, me presenté con el fin de tratarle algún asunto. Un asunto sin importancia que era más bien un pretexto para conversar un rato con mi amigo. En la antesala, un mozo de rostro taciturno y frío continente me indicó: ´┐ŻEl señor Ministro no recibe hoy. Me marché pensando que un ministro tiene siempre mil ocupaciones que atender y que algunas veces no puede, aun cuando lo desee, recibir ni siquiera a su amigos. Volví días después y el mismo mozo, con el mismo talante me informó: ´┐ŻEl señor Ministro no ha llegado. Esperé por espacio de media hora, llenando con mi impaciencia el locutorio y haciendo la reflexión de que las horas que más envejecen a los hombres son las de las antesalas, porque son las horas más inútiles. Al fin, cuando comenzaron a desfilar los que esperaban, que habían llegado antes que yo y tenían horas de tal suerte, me marché un cuanto apenado. Regresé a los pocos días y el mozo con terca voz: ´┐ŻEl señor Ministro ha salido y no volverá. Y entonces me propuse insistir en ver al Ministro y fui diez, quince veces, y el mozo, con voz de hielo, que no permitía interrogar más, me informaba: ´┐ŻEl señor Ministro está en acuerdo y no recibe. ´┐ŻEl señor Ministro ha salido a una recepción. ´┐ŻEl señor Ministro está enfermo. ´┐ŻEl señor Ministro está fuera de la ciudad. ´┐ŻEl señor Ministro está estudiando la ley número 5. ¿No era posible ver al señor Ministro? ¿A mi amigo, el señor Ministro? No era posible. Pasaron tres meses y yo ignoraba que sucedía con mi amigo. Al fin, cansado de tales respuestas, me decidí a dar un paso en firme y un día le grité al mozo: ´┐Ż¿Pero no sabe usted quién soy yo? El mozo no sabía quién era yo, pues me miró con sus fríos ojos de estatua y no se dignó a responderme. ´┐ŻSoy un amigo del señor Ministro y necesito verlo. El mozo se inclinó ceremonioso y me dijo: ´┐ŻSi usted quiere que le informe el señor Ramos... Acepté y el mozo me hizo pasar a una sala enorme, pero que se veía estrecha por la altura desmesurada del techo. Un hombre pequeño, sentado detrás de un escritorio muy grande se puso de pie al verme llegar. ´┐ŻQuisiera saber con quién tengo el honor de hablar ´┐Żdije cohibido por el silencio de muerte que reinaba en la sala. Me miró con unos ojos tan ausentes que me dio la impresión de que eran ojos de ciego. ´┐ŻYo soy el secretario, del Secretario, del secretario´┐Żme informó, subiendo en el tono de la voz a medida que designaba a las personas. Me incliné confundido y por un momento no acerté a decir nada, envuelto en la red de título tan extraordinario. Al fin comprendí quién era y entonces modulé con voz temblorosa mi petición de ver al Ministro o al secretario, quien antes de que pudiera siquiera hablar me dijo: ´┐ŻEl señor Ministro o Secretario no recibe hoy. Su voz era igual a la del mozo, y parecía ser el eco de otra voz que se iba repitiendo por los salones del Ministerio. Salí ahogándome de angustia. Tampoco allí encontraba la respuesta. Volví como un autómata, como un poseso, como un demente que tiene una idea fija y la obedece muy a su pesar. El mozo se limitó a abrirme la puerta y hacerme pasar al salón del secretario del Secretario del secretario, quien antes de que pudiera siquiera hablar me dijo: ´┐ŻEl señor Ministro o Secretario ha salido. Y esta escena se repitió tantas veces cuantas acudí al Ministerio, hasta que desesperado, violento, frenético, le grité un día al secretario del secretario: ´┐Ż¿Pero es que no llegaré a ver nunca al señor Ministro o Secretario? Soy un amigo ¿Sabe usted? su amigo. Quiero verlo, saber cómo se encuentra, oír su voz, sentir su presencia. El secretario, del Secretario, del secretario, se inclinó y me dijo: ´┐Ż¿Si usted quiere que le informe el Secretario del secretario? Yo acepté y el secretario, del Secretario, del secretario me hizo pasar a una sala más grande aún, más desierta, de paredes más altas y donde el silencio oprimía y pesaba. Detrás de un escritorio inmenso, un hombre más pequeño todavía, me miraba avanzar por la desolada alfombra. Me encaré con él sin preguntarle quién era, puesto que ya lo sabía le grité furioso: ´┐ŻQuiero ver al Secretario o Ministro, a mi amigo, al hombre que ya no sé si existe o está muerto. Quiero verlo ahora mismo, ahora mismo. ¿Entiende usted? Pero el Secretario del secretario no entendía, porque con una voz opaca, la voz que hacía eco en las otras salas y se estiraba hasta el corredor donde el mozo guardaba la entrada, me respondió: ´┐ŻEl señor Secretario o Ministro no recibe hoy, venga usted mañana. ´┐Ż¡Mañana! ´┐Żgrité´┐Ż. ¡Mañana! ¿Para que me diga usted que no ha llegado, que está enfermo, que ha salido, que está en acuerdo, que se halla estudiando, que está de viaje... Y tres meses después todavía no logre verlo? No señor, quiero verlo hoy mismo, hoy mismo, en este momento. El Secretario del secretario, indiferente a mi furia, se limitó a repetir: ´┐ŻEl señor Secretario o Ministro no recibe hoy, venga usted mañana. Entonces ya no pude más y le grité lo que era mi sospecha, lo que venía pensando hacía seis meses, desde los primeros días de tan extraña conducta del mozo, del secretario del Secretario del secretario y de él mismo. ´┐ŻUstedes lo han asesinado. Mi noble amigo, el hombre que nos recibía con su amable sonrisa y que gustaba de nuestra conversación, ya no existe. Entre usted y su secretario y el mozo, lo han asesinado, asesinado. Han cortado su cuerpo en pedazos y para seguir cobrando el sueldo, mienten diciendo que no puede recibir a los que venimos a buscarlo. Mi amigo ya no existe. Y ustedes son unos asesinos... ¡¡¡¡¡asesinos... asesinos!!!!! Mis gritos hacían pedazos el silencio rebotando contra las paredes. Subían hasta el techo altísimo y se dejaban caer sobre el hombre que iba empequeñeciendo azotado por ellos. No respondió nada. Se acercó al extremo de la mesa y oprimió un botón y su secretario y el mozo aparecieron. Me señaló con el dedo: ´┐ŻEchadlo fuera, está loco. La pared de adobes

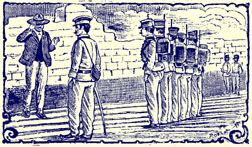

* El capataz vomitaba injurias que hacían levantarse al caballo azotado por el retintín de las espuelas... ¿el jacal? ¿con permiso de quien?, ¿la tierra es tuya?... largo... y el chicote cayó como una lacerante injuria. * La pared de adobe se quedó en la soledad del mediodía, destacando su obscura mancha bajo el encono del sol. * ... Dicen que Isabel se jué ayer pa la ciudá... como Juan María no pudo hacerle casa... * El capataz llegaba. Desde la pared de adobes abandonada en el campo, el cañón de un fusil lo siguió... lo siguió... tronó... La tarde se desangraba en el cuerpo inmóvil del capataz. * Aquí, dijo el oficial ´┐ŻJuan María

se quitó el sarape y lo puso a sus pies, se recargó contra

la pared de adobes, pensó en Isabel que estaba en la ciudad. Los

cinco ojos de los fusiles lo miraban implacables. El oficial gritó

¡fuego! Y Juan María alcanzó a ver que la tierra se

hacía negra con su sangre. Luego arreció la noche en el canto

monótono del grillo.

|

Los

textos que a continuación se reproducen no han sido recogidos en

ningún libro de Germán List Arzubide. Fueron hallados por

Francisco Javier Mora, de la Universidad de Alicante, en el diario mexicano

El Popular, con fecha de 6 de octubre de 1954. Fueron reproducidos

en el libro de Mora titulado El ruido de las nueces. List Arzubide y

el estridentismo mexicano, editado por la mencionada universidad en

1999. Por primera vez se republican en México. Queremos recordar

con afecto a Germán, poeta y prosista que, hasta hace poco tiempo,

seguía estridenteando en nuestra desapacible ciudad.

Los

textos que a continuación se reproducen no han sido recogidos en

ningún libro de Germán List Arzubide. Fueron hallados por

Francisco Javier Mora, de la Universidad de Alicante, en el diario mexicano

El Popular, con fecha de 6 de octubre de 1954. Fueron reproducidos

en el libro de Mora titulado El ruido de las nueces. List Arzubide y

el estridentismo mexicano, editado por la mencionada universidad en

1999. Por primera vez se republican en México. Queremos recordar

con afecto a Germán, poeta y prosista que, hasta hace poco tiempo,

seguía estridenteando en nuestra desapacible ciudad.

Si

para fundar mi denuncia, la policía requiere datos sobre la persona

del señor Ministro, puedo proporcionárselos ampliamente.

Puedo hacer una descripción completa de su persona, dando altura

aproximada, color de los ojos, del pelo, de la piel del rostro, sus señas

particulares y hasta algunos detalles que ocasionalmente obtuve entre mis

frecuentes charlas con dicho señor, antes de que fuera designado

ministro. Lo conocí mucho, lo traté íntimamente y

tuve oportunidad, antes de que ocupara el alto puesto de ministro ´┐Żperdón

por esta insistencia, necesaria para el fin que me propongo´┐Ż de saber que

era ´┐Żo es, ya no sé si existe´┐Ż persona sin enemigos, que no frecuentaba

cantinas, cabarets, ni casas innombrables, y donde es tan fácil

ser herido a mansalva. Se trataba de un hombre sereno, correcto, fácil

a la charla y que de pronto ha desaparecido para sus amigos y conocidos,

coincidiendo esta desaparición con su nombramiento o exaltación,

como dicen los diarios, al alto puesto de ministro. Pero, ¿Cómo

ha sido todo esto?

Si

para fundar mi denuncia, la policía requiere datos sobre la persona

del señor Ministro, puedo proporcionárselos ampliamente.

Puedo hacer una descripción completa de su persona, dando altura

aproximada, color de los ojos, del pelo, de la piel del rostro, sus señas

particulares y hasta algunos detalles que ocasionalmente obtuve entre mis

frecuentes charlas con dicho señor, antes de que fuera designado

ministro. Lo conocí mucho, lo traté íntimamente y

tuve oportunidad, antes de que ocupara el alto puesto de ministro ´┐Żperdón

por esta insistencia, necesaria para el fin que me propongo´┐Ż de saber que

era ´┐Żo es, ya no sé si existe´┐Ż persona sin enemigos, que no frecuentaba

cantinas, cabarets, ni casas innombrables, y donde es tan fácil

ser herido a mansalva. Se trataba de un hombre sereno, correcto, fácil

a la charla y que de pronto ha desaparecido para sus amigos y conocidos,

coincidiendo esta desaparición con su nombramiento o exaltación,

como dicen los diarios, al alto puesto de ministro. Pero, ¿Cómo

ha sido todo esto?

Cuando

Isabel le dijo que sí, Juan María esperó al domingo

y en vez de pasárselo envuelto en su sarape tocando el organillo,

se fue al campo, buscó lugar y se puso a construir su jacal. Hizo

adobes con la tierra negra y apretada y levantó la primera pared

trabajando en silencio, oyendo ampliarse la mañana en el canto metálico

de las chicharras.

Cuando

Isabel le dijo que sí, Juan María esperó al domingo

y en vez de pasárselo envuelto en su sarape tocando el organillo,

se fue al campo, buscó lugar y se puso a construir su jacal. Hizo

adobes con la tierra negra y apretada y levantó la primera pared

trabajando en silencio, oyendo ampliarse la mañana en el canto metálico

de las chicharras.