DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2001

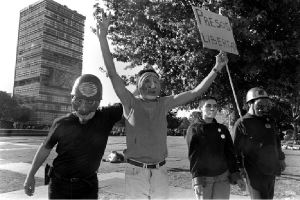

La huelga en la UNAM vista desde las entrañas

Plebeyas batallas

El movimiento estudiantil en la máxima casa

de estudios generó un sinfín de rechazos absolutos y defensas

a ultranza pero muy pocas explicaciones serias. El libro de María

Rosas no es un panegírico ni una condena: trata de contar y documentar

lo que pasó con este movimiento social que se enfrentó a

la incompresión general y que dejó una huella indeleble en

toda una generación universitaria. A partir de los testimonios de

los protagonistas en el conflicto, la escritora logra una visión

fresca y crítica a la vez

Guiomar ROVIRA SANCHO

María Rosas ha escrito Plebeyas batallas, un

libro audaz que trata de reconstruir a partir de voces de protagonistas

lo que representó la huelga de la UNAM desde el 20 de abril de 1999

hasta el 6 de febrero de 2000. No es un panegírico ni una condena:

María busca un tercer camino, trata de explicar este movimiento

social y dejar claro que lo que ahí se dirimió no fue una

bronca entre "ultras" y "moderados", sino la capacidad de hacer política

de izquierda.

Con el intento del rector Barnés de imponer cuotas

en la universidad, la educación como derecho pasaba a ser la educación

como servicio. Los estudiantes organizaron una resistencia activa. Y consiguieron

que hoy día la universidad siga siendo gratuita.

El

movimiento estudiantil enfrentó un contrincante de gran envergadura:

el Estado y el rumbo neoliberal de la historia. Tuvo que lidiar con la

ausencia de cultura democrática y con formas de dirimir controversias

tan arraigadas como el porrismo, la cooptación o la represión.

Enfrentó la crisis propositiva de la izquierda, sumida en prácticas

clientelares y peleas por espacios de poder, que vuelve a los jóvenes

hijos de la desconfianza.

El

movimiento estudiantil enfrentó un contrincante de gran envergadura:

el Estado y el rumbo neoliberal de la historia. Tuvo que lidiar con la

ausencia de cultura democrática y con formas de dirimir controversias

tan arraigadas como el porrismo, la cooptación o la represión.

Enfrentó la crisis propositiva de la izquierda, sumida en prácticas

clientelares y peleas por espacios de poder, que vuelve a los jóvenes

hijos de la desconfianza.

La huelga puso al descubierto la gran dificultad para

el diálogo público. No hay más debate que la bondad

o la maldad; ahora con la guerra santa ese ejemplo llega a su extremo.

La política se aprende en el uso de la palabra, cuando uno siente

que es escuchado y por tanto aprende a escuchar a los demás. Si

no es así, se cae en el lugar común del recelo y la violencia:

"si no estás conmigo, estás contra mí". Y eso pasa

a entenderse como una afrenta a la persona y no a la idea, lo público

se hace privado: "me compré una bronca".

Como movimiento generacional, el de la huelga en la UNAM

llegó a ser en cierta manera hermético e incomunicable para

la sociedad ilustrada del país. Hay que aceptar que el CGH no se

supo explicar. Pero tampoco hubo ningún tipo de acercamiento a su

realidad por parte de analistas o mentes lúcidas que ayudaran a

"traducir" lo que ocurría con un poco de generosidad.

Como miembros de una generación "ya globalizada"

los huelguistas supieron establecer más vínculos y más

comunicación con otros jóvenes de todo el mundo que con su

propia comunidad inmediata: crearon decenas de páginas en Internet,

listas de correo electrónico, acercamientos de todo tipo. En el

México urbano, el movimiento anti globalización ha tenido

su gran ensayo en la UNAM.

El CGH se encontró con que su voz no era escuchada

y la acción directa acabó siendo prioritaria. La radicalidad

y la "valentía" pasaron por encima de la discusión. Se impuso

el "trabajómetro", el reclamo constante y la desconfianza es ley.

Los chavos extendieron esa sospecha a todo lo que los rodeaba y a todo

lo que no era incondicional. No hay que olvidar que también estaban

sometidos a un miedo difícil de manejar, desde agresiones de porros,

secuestros, violaciones, hasta la sombra del 68...

Con la opinión pública totalmente perdida,

se lanzaron a una radicalización autoreferencial para mantener su

cohesión y enfrentar todos los embates. Se tejieron identidades

tribales. Los estudiantes, excluidos incluso de su calidad de movimiento

social legítimo, intentaron vivir un presente colectivo: la huelga

como modus vivendi. Hicieron entonces de su revuelta una "irreverencia",

rompieron las reglas del juego, impusieron una transgresión continua.

No atacarían lo principal, pero querrían desagradar, marcar

la raya. Se pintarían el cuerpo de rojo y negro, dirían consignas

que a cualquiera molestan. Expulsados del festín de la política,

empezaron la revuelta simbólica. No obstante, la intransigencia

con la que actuaron muchas veces los metía de nuevo en el juego

estratégico del poder.

Por la huelga de la UNAM y su resistencia hablan muchas

voces. Participaron miles de jóvenes mexicanos, con una extraordinaria

cantidad de mujeres. La mayoría de ellos vivía su primera

experiencia política con sincera convicción. No fue una huelga

homogénea, pues se vivió de forma diferente en cada uno de

los planteles de la UNAM y por cada uno de sus participantes. No hay una

historia: hay miles de historias.

Eso es lo que hace María Rosas en su libro, recuperar

las mil historias de los protagonistas y romper con el lugar común

de que la huelga fue una derrota y "si te quieres meter en líos,

saca el tema de la huelga". María, en su búsqueda, le devuelve

la palabra a los que la vivieron y la hicieron con pedacitos de sus vidas.

Ella se niega a aceptar como conclusión que los grandes culpables

del desastre universitario fueran los estudiantes y no las autoridades

y su medidas poco democráticas.

La huelga, su enquistamiento y duración, hablan

también de la imperiosa necesidad de espacios para los jóvenes

en la ciudad de México, espacios para convivir, para autogestionarse,

para amar. Desde esa óptica, la huelga no puede ser vista como pérdida,

sino como enriquecimiento personal para miles de universitarios, esos jóvenes

que encontraron su propio espejo en el compañero de salón

al que nunca antes habían tenido oportunidad de conocer. Porque

en la huelga, cada quien era alguien. Los nombres y apodos florecieron.

La vida cotidiana estuvo llena de anécdotas, "tácticas" de

sobrevivencia que conforman lo que realmente significó para sus

protagonistas.

En febrero de 2000, más de mil estudiantes pasaron

de la asamblea a la cárcel. Fui al Reclusorio Femenil y vi los rostros

de las 72 universitarias presas; se veían peligrosísima gente,

y recuerdo las palabras de Tania, estudiante de psicología: "Lo

más grave y que hemos discutido mucho entre nosotras es que en este

país ser estudiante y luchar por educación gratuita te lleva

a la cárcel". Esa reflexión da hoy mucho que pensar: Aguas

Blancas, impune; Acteal, impune; ahora, la impotencia ante el asesinato

de Digna Ochoa, también impune. En cambio los estudiantes sí

fueron a la cárcel.*

El

movimiento estudiantil enfrentó un contrincante de gran envergadura:

el Estado y el rumbo neoliberal de la historia. Tuvo que lidiar con la

ausencia de cultura democrática y con formas de dirimir controversias

tan arraigadas como el porrismo, la cooptación o la represión.

Enfrentó la crisis propositiva de la izquierda, sumida en prácticas

clientelares y peleas por espacios de poder, que vuelve a los jóvenes

hijos de la desconfianza.

El

movimiento estudiantil enfrentó un contrincante de gran envergadura:

el Estado y el rumbo neoliberal de la historia. Tuvo que lidiar con la

ausencia de cultura democrática y con formas de dirimir controversias

tan arraigadas como el porrismo, la cooptación o la represión.

Enfrentó la crisis propositiva de la izquierda, sumida en prácticas

clientelares y peleas por espacios de poder, que vuelve a los jóvenes

hijos de la desconfianza.