VIERNES Ť 22

Ť JUNIO Ť

2001

ECONOMIA MORAL

Julio Boltvinik

Planes, desigualdad y pobreza

La economía moral es convocada a existir como

resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio

del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve

el hambre de la gente

Proliferación de planes

EN

LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,

programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial

inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"

de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo

(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de

microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza

ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno

de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,

se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,

en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias

conducentes.

EN

LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,

programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial

inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"

de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo

(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de

microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza

ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno

de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,

se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,

en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias

conducentes.

Desigualdad creciente

EN EL CAPITULO 6 del PND (p.115) se presenta un

cuadro con la distribución del ingreso corriente total por deciles

de ingresos en el 2000, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares del 2000 (ENIGH2000). Esta encuesta no ha sido puesta a

la venta. Nuevamente, se le da importancia secundaria a la información

social. Nuevamente vuelve a surgir la urgencia de dotar de autonomía

al INEGI ante una divulgación privilegiada de la información.

EN

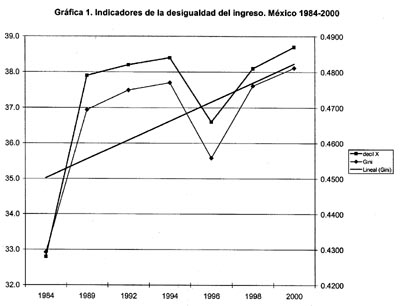

LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución

del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración

es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del

ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población

(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la

desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale

uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos

indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad

en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,

tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación

del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay

una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo

se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente

de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto

que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales

más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de

apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el

ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,

lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.

EN

LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución

del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración

es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del

ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población

(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la

desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale

uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos

indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad

en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,

tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación

del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay

una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo

se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente

de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto

que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales

más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de

apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el

ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,

lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.

EN EL PND no se analiza esta tendencia y no se

asumen los factores estructurales y de políticas publicas que explican

estas tendencias. Como el gobierno de Fox, por lo que se ha visto, no intentará

corregir los elementos que explican esta tendencia a la desigualdad creciente,

es de preverse que el sexenio actual llevará al país a coeficientes

de Gini de entre 0.52 y 0.54, al nivel de los más altos del mundo.

La desigualdad y la pobreza

EN LOS DOCUMENTOS del Plan Puebla Panamá

se justifica el lanzamiento de un plan multinacional con dos argumentos.

Por una parte, un argumento globalista: "en las nuevas condiciones económicas

y políticas mundiales del siglo XXI, no basta modernizar la gestión

pública y la política de desarrollo si ello se mantiene dentro

de las fronteras nacionales. México tiene que salir de sí

para reposicionarse creativamente en el mundo del siglo XXI. El Plan Puebla-Panamá

aspira a desatar ese proceso" (portal electrónico de la Presidencia

de la República). El otro argumento es la supuesta similitud económica

y social entre el sur-sureste de México y los países de Centroamérica.

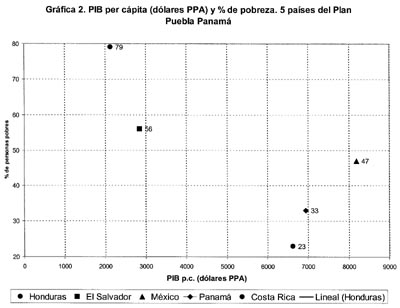

LA

POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño

del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México

se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica

2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos

de la región para los cuales existen datos) y para México,

el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder

adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente

en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al

interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen

niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de

PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil

dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,

tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa

casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de

más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza

(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan

a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según

cálculos de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama

Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y

El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,

de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con

el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,

a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,

tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones

del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1

a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con

menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos

desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias

disponibles al respecto no son muy contundentes.

LA

POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño

del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México

se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica

2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos

de la región para los cuales existen datos) y para México,

el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder

adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente

en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al

interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen

niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de

PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil

dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,

tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa

casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de

más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza

(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan

a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según

cálculos de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama

Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y

El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,

de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con

el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,

a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,

tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones

del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1

a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con

menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos

desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias

disponibles al respecto no son muy contundentes.

La pobreza en el sur-sureste

LA POBREZA EN el sur-sureste de México es

mucho más alta que en el centro y en el norte del país. Ordenando

las entidades federativas de mayor a menor proporción de indigencia

(se define como indigente la población que cumple con menos de la

mitad de las normas mínimas de ingreso y de necesidades básicas1)

se observa que las entidades incluidas en el PPP ocupan los lugares 1,

2, 4, 5, 7, 9, 10 ,12 y 21. Es decir, ocupan 4 de los 5 primeros lugares,

y 7 de los primeros 10. Sin duda, la pobreza tiene mayor presencia en el

sur sureste del país que en el resto del mismo. Sin embargo, la

selección de entidades federativas ofrece algunas dudas. Por ejemplo,

no se entienden las exclusiones de Michoacán, Tlaxcala, Morelos,

Hidalgo y Estado de México, todas ellas menos septentrionales que

el norte de Veracruz o el norte de Puebla. Probablemente la delimitación

geográfica correcta tendría que haber sido a nivel municipal.

EN TODO CASO, con las nueve entidades que se seleccionaron,

el total de la porción mexicana del PPP tenía, en 1996, una

población de 25.1 millones de habitantes, de los cuales 16.5 millones

(cerca de las dos terceras partes, 65.8 por ciento) eran indigentes. En

el resto del país, la población era de 67.5 millones y los

indigentes 26.2 millones (el 38.7 por ciento, casi 30 puntos porcentuales

menos que en el sur-sureste). Un agudo contraste, sin duda, que resalta

aún más la importancia de promover un desarrollo del sur

sureste que cierre la brecha con el resto del país.

¿Qué desarrollo para el sur-sureste?

SIN EMBARGO, y eso es lo que debería ser

sujeto de debate nacional, el enfoque adoptado en el Plan Puebla Panamá

no es ni el único posible ni el más adecuado para abatir

la pobreza. El enfoque adoptado es el de llevar a cabo grandes obras de

infraestructura y atraer capitales privados para que inviertan en la región.

Es un desarrollo exógeno, de economía de enclave, no demasiado

diferente a los proyectos de plantaciones tropicales, plátano, cacao,

café. Ambos modelos dejan, como beneficio único, empleos

mal pagados, pero no generan desarrollo. A ellos hay que contraponer, como

ha dicho Armando Bartra (La Jornada, 14/06/01) un plan México-Panamá

de los pobres, que lleve a un desarrollo endógeno, centrado en el

autogobierno regional y en la autogestión socioeconómica.

Una economía moral, ha dicho Bartra, que subordine la lógica

del mercado a los fines humanos.

1El procedimiento, que considera tanto los

ingresos del hogar como las condiciones de vida (vivienda, servicios de

la misma, aceso a servicios de salud, educación, tiempo libre, patrimonio

básico), es el Método de Medición Integrada de la

Pobreza (MMIP). Para una explicación de este método véase

Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución

del ingreso en México, Siglo XXI editores, México, 1999.

EN

LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,

programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial

inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"

de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo

(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de

microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza

ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno

de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,

se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,

en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias

conducentes.

EN

LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,

programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial

inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"

de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo

(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de

microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza

ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno

de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,

se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,

en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias

conducentes.

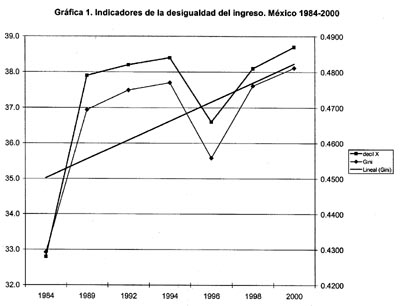

EN

LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución

del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración

es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del

ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población

(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la

desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale

uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos

indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad

en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,

tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación

del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay

una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo

se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente

de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto

que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales

más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de

apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el

ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,

lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.

EN

LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución

del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración

es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del

ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población

(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la

desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale

uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos

indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad

en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,

tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación

del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay

una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo

se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente

de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto

que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales

más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de

apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el

ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,

lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.

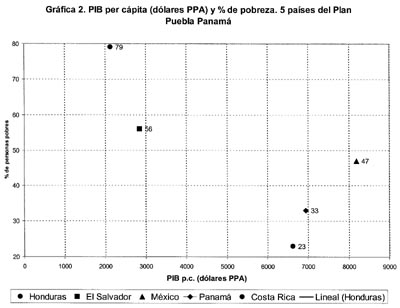

LA

POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño

del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México

se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica

2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos

de la región para los cuales existen datos) y para México,

el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder

adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente

en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al

interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen

niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de

PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil

dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,

tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa

casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de

más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza

(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan

a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según

cálculos de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama

Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y

El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,

de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con

el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,

a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,

tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones

del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1

a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con

menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos

desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias

disponibles al respecto no son muy contundentes.

LA

POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño

del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México

se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica

2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos

de la región para los cuales existen datos) y para México,

el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder

adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente

en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al

interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen

niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de

PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil

dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,

tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa

casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de

más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza

(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan

a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según

cálculos de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama

Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y

El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,

de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con

el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,

a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,

tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones

del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1

a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con

menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos

desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias

disponibles al respecto no son muy contundentes.