DURANTE LOS DOS PRIMEROS SIGLOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL

PROLIFE-RARON DIVERSAS INTERPRETACIONES DEL PASADO, CIRCUNSCRITAS POR UN

ENFOQUE CORPORATIVO. LAS ORDENES RELIGIOSAS Y LAS CIUDADES CRIOLLAS APOYARON

UN RELATO QUE NARRABA SUS ORIGENES Y ENCOMIABA A SUS PROTAGONISTAS. LOS

GRUPOS ÉTNICOS, ENCERRADOS EN LOS LIMITES DE LA REPUBLICA DE INDIOS,

RECREARON SUS TRADICIONES Y LAS MEZCLARON CON LOS LEGADOS EUROPEOS, DANDO

LUGAR A UNA MEMORIA LOCAL QUE FUE EL ASIENTO DE SU NUEVA IDENTIDAD. ES

DECIR, SE TRATA DE DISCURSOS ENSIMISMADOS, DE RELATOS QUE RECHAZAN LA MEMORIA

DEL OTRO Y EXPRESAN LA PROFUNDA DIVISION QUE SEPARABA A LOS POBLADORES

DE NUEVA ESPAÑA EN CLASES, ESTAMENTOS, GRUPOS Y ETNIAS ANTAGONICAS.

EN ESTOS AÑOS NO SE DIERON LAS CONDICIONES PARA IMAGINAR UNA HISTORIA

QUE COMPRENDIERA EL CONJUNTO DEL VIRREINATO. HUBO QUE ESPERAR HASTA LA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII PARA QUE SE DESPEJARA EL HORIZONTE DE LA

RECUPERACION HISTORICA.

Los nombres de Francisco de la Maza, Edmundo O'Gorman,

Luis Villoro, Luis González y David Brading encabezan el elenco

de notables historiadores que iluminó los rasgos del movimiento

propulsor de los primeros símbolos de identidad y emblemas de la

patria criolla. De ese río que nace delgado en el siglo XVI con

las primeras generaciones de gente criolla y se desborda en el XVIII se

distinguen tres ramales: la formación de lazos de identidad con

la tierra de origen, la construcción de un pasado antiguo que le

brinda un piso firme a la patria que busca definirse, y la aparición

de símbolos que encarnan los valores patrios.

Ser criollo se convirtió en un problema de identidad

cuando los primeros descendientes de padres españoles y madres americanas

tuvieron que presentar  pruebas

de que la tierra que reivindicaban como herencia era verdaderamente propia.

Apropiarse física y culturalmente de la tierra extraña fue

uno de los primeros desafíos de la gente criolla. A fines del siglo

XVII los criollos encontraron en la exuberante naturaleza americana y en

el exótico pasado indígena dos elementos que los separaban

de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de nacimiento.

Imperceptiblemente, la tarea de reconocer y describir el territorio, una

función que antes había recaído en los exploradores

europeos, se transformó en responsabilidad de los oriundos del país.

Los criollos comenzaron a adentrarse en el conocimiento del territorio

cuando se estrenaron de agrimensores en los innumerables pleitos de tierras

que se suscitaron cuando se mandó concentrar a los campesinos en

pueblos trazados a la española y se delinearon los primeros planos

urbanos y cartas regionales.

pruebas

de que la tierra que reivindicaban como herencia era verdaderamente propia.

Apropiarse física y culturalmente de la tierra extraña fue

uno de los primeros desafíos de la gente criolla. A fines del siglo

XVII los criollos encontraron en la exuberante naturaleza americana y en

el exótico pasado indígena dos elementos que los separaban

de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de nacimiento.

Imperceptiblemente, la tarea de reconocer y describir el territorio, una

función que antes había recaído en los exploradores

europeos, se transformó en responsabilidad de los oriundos del país.

Los criollos comenzaron a adentrarse en el conocimiento del territorio

cuando se estrenaron de agrimensores en los innumerables pleitos de tierras

que se suscitaron cuando se mandó concentrar a los campesinos en

pueblos trazados a la española y se delinearon los primeros planos

urbanos y cartas regionales.

En las Relaciones geográficas que Felipe

II mandó colectar hacia 1580 numerosos criollos colaboraron con

los indios viejos y las autoridades virreinales para componer las relaciones

y mapas de las aldeas de Nueva España. En el siglo XVIII la elaboración

de unas Relaciones topográficas incrementó el acervo de conocimientos

sobre la geografía del país. El siglo de la Ilustración

fue también el de la ampliación de las fronteras del virreinato.

Para frenar la expansión de los rusos en la costa del Pacífico

y de los ingleses y franceses en la del Atlántico, una avanzada

defensiva y colonizadora sembró presidios militares, misiones de

religiosos, haciendas de minas y nuevos poblados en esos territorios dilatados.

La ampliación de la frontera norte coincidió

con la era de los viajes de exploración científica y con

el furor de registrar el territorio y clasificar la flora y la fauna. Los

nuevos asentamientos, las expediciones científicas y las estrategias

defensivas provocaron un alud de conocimientos que se tradujo en una nueva

imagen del país. El mapa, un medio de comunicación que cobró

auge en esos años, dio a conocer esa imagen. En 1748 se publicó

por primera vez en México el famoso mapa del territorio que desde

el siglo pasado había elaborado don Carlos de Sigüenza y Góngora.

Más tarde, José Antonio Alzate le agregó nuevos datos

y en 1768 lo dedicó a la Real Academia de Ciencias de París

(Fig. 1).

En 1779 el ingeniero Miguel Constanzó diseñó

un plano para señalar las divisiones políticas del virreinato

y las nuevas demarcaciones de la parte norte, llamadas Provincias Internas.

Estos planos y cartas por primera vez mostraron a los novohispanos la extensión

grandiosa que había alcanzado el territorio de su patria. No es

un azar que los primeros creadores del mapa general de la nueva España

fuera gente criolla, como Carlos de Sigüenza y Góngora y José

Antonio Alzate. También fueron criollos quienes suministraron a

Alejandro de Humboldt la información más actualizada para

componer su Atlas de Nueva España. Según Manuel Orozco y

Berra este mapa "vino a ser como el resumen de los adelantamientos geográficos

de la colonia, la última expresión de lo que el gobierno

y los habitantes de la Nueva España habían ejecutado para

conocer la topografía del país"

Con una fuerza plástica inusitada, el mapa transmitió a los novohispanos la diversidad de un territorio dilatado, la cornucopia agrícola, minera, industrial y comercial contenida en sus fronteras, y la certidumbre de que la Providencia protegía el futuro de la patria criolla

El rescate del pasado indígena

En el siglo XVII Carlos de Sigüenza y Góngora,

Juan de Torquemada y Agustín de Vetancurt formaron colecciones de

antigüedades indígenas, rescataron tradiciones orales y elogiaron

las cualidades de la naturaleza americana. En la Monarquía Indiana

del franciscano Juan de Torquemada, publicada en 1615,  el

pasado mesoamericano fue ascendido a la categoría de una antigüedad

clásica. En esta obra Torquemada recogió el saber acumulado

por sus antecesores (Andrés de Olmos, Motolinía, Diego Durán,

Bernardino de Sahagún y Gerónimo de Mendieta), y con esos

conocimientos compuso una suma del pasado, las tradiciones y la religión

de los nativos del país que gozó de fama en su tiempo y tuvo

gran influencia más tarde. Sin embargo, Torquemada conservó

la concepción denigratoria que hasta entonces había impedido

la recuperación de ese pasado: la idea de que la religión

y las obras que expresaban esa cultura eran producto del demonio.

el

pasado mesoamericano fue ascendido a la categoría de una antigüedad

clásica. En esta obra Torquemada recogió el saber acumulado

por sus antecesores (Andrés de Olmos, Motolinía, Diego Durán,

Bernardino de Sahagún y Gerónimo de Mendieta), y con esos

conocimientos compuso una suma del pasado, las tradiciones y la religión

de los nativos del país que gozó de fama en su tiempo y tuvo

gran influencia más tarde. Sin embargo, Torquemada conservó

la concepción denigratoria que hasta entonces había impedido

la recuperación de ese pasado: la idea de que la religión

y las obras que expresaban esa cultura eran producto del demonio.

Sorpresivamente esa imagen satánica comenzó

a cambiar a mediados del siglo XVIII. Un signo revelador del aprecio que

ahora merecía el pasado mesoamericano lo expresa la extraordinaria

colección de antigüedades mexicanas reunidas por Lorenzo Boturini

entre 1736 y 1743. Antes que colectar cacharros o piedras labradas, la

obsesión de Boturini fue recoger las pictografías, códices

y textos donde se había condensado el pasado de los pueblos aborígenes.

Para Boturini estos documentos contenían "tanta excelencia de cosas

sublimes, que me atrevo a decir, que no sólo puede competir esta

historia con las más célebres del orbe, sino excederlas".

Una circunstancia externa renovó el interés

por el pasado indígena y las identidades de la patria criolla. Entre

1749 y 1780 algunos de los autores más influyentes de la Ilustración

europea (el conde de Buffon, el abate Raynal, Cornelius de Pauw y el historiador

escocés William Robertson), escribieron páginas denigratorias

sobre la naturaleza americana y advirtieron una incapacidad natural de

los oriundos de América para crear obras de cultura y ciencia. Los

primeros en responder a estos ataques fueron los religiosos y letrados

criollos que se habían distinguido por desarrollar una nueva interpretación

del  pasado

mesoamericano y por afirmar las virtudes creativas de los nacidos en América.

Así, Juan José Eguiara y Eguren respondió a esas invectivas

con una Bibliotheca mexicana (1755), una obra monumental consagrada a mostrar

los méritos de la producción científica y literaria

de los mexicanos desde los tiempos más antiguos hasta las primeras

décadas del siglo XVIII.

pasado

mesoamericano y por afirmar las virtudes creativas de los nacidos en América.

Así, Juan José Eguiara y Eguren respondió a esas invectivas

con una Bibliotheca mexicana (1755), una obra monumental consagrada a mostrar

los méritos de la producción científica y literaria

de los mexicanos desde los tiempos más antiguos hasta las primeras

décadas del siglo XVIII.

Más tarde un jesuita criollo, Francisco Javier

Clavijero, exilado en Italia y nostálgico de la patria, desbarató

con argumentos elegantes las críticas de los ilustrados europeos

y tornó el extraño pasado indígena en fundamento prestigioso

de la patria criolla. Clavijero echó mano de la dialéctica

del pensamiento ilustrado para atacar las tesis prejuiciadas de los críticos

europeos y construir la primera imagen integral y elogiosa del pasado indígena.

Partió de la igualdad de la naturaleza humana como principio analítico

y de los valores de la antigüedad clásica, y con estas armas

destruyó la tesis sobre "la inferioridad natural" de los americanos

que alegaban los críticos ilustrados, y descalificó las interpretaciones

acerca de la intervención del demonio que habían servido

a los frailes para condenar la civilización indígena.

Su Storia antica del Messico (1780) vino a ser la plasmación

del borroso pasado mexicano en un libro coherente: la imagen luminosa de

un pasado hasta entonces inaprensible. En esta obra Clavijero dio el paso

más difícil en el complejo proceso que por más de

dos siglos perturbó a los criollos para fundar su identidad: asumió

ese pasado como propio, como raíz y parte sustantiva de su patria.

Clavijero es el primer historiador que presenta una imagen armoniosa del

pasado indígena y el primer escritor que rechaza el etnocentrismo

europeo y afirma la independencia cultural de los criollos mexicanos. Otra

aportación suya fue abrirle un dilatado horizonte histórico

a la noción de patria: al rescatar la profundidad y originalidad

del pasado mesoamericano, la patria criolla adquirió los prestigios

del pasado remoto y se proyectó hacia el futuro con una dimensión

política extraordinaria.

El interés por las antiguas civilizaciones americanas

se extendió a una esfera entonces desconocida: la exploración

de las ciudades y monumentos  arqueológicos.

En 1773 se organizó una expedición a Palenque y en 1784 se

dio a conocer los primeros informes y dibujos sobre una zona de monumentos

antiguos. Impresionado por los resultados, el rey de España, Carlos

III, ordenó realizar nuevas exploraciones en esa región.

Carlos IV continuó esta política y apoyó una expedición,

dirigida por Guillermo Dupaix y el dibujante mexicano Luciano Castañeda,

que entre 1805 y 1807 recorrió el centro y el sureste del virreinato,

reunió una importante colección de piezas arqueológicas

y redobló el interés científico por el conocimiento

de las antigüedades.

arqueológicos.

En 1773 se organizó una expedición a Palenque y en 1784 se

dio a conocer los primeros informes y dibujos sobre una zona de monumentos

antiguos. Impresionado por los resultados, el rey de España, Carlos

III, ordenó realizar nuevas exploraciones en esa región.

Carlos IV continuó esta política y apoyó una expedición,

dirigida por Guillermo Dupaix y el dibujante mexicano Luciano Castañeda,

que entre 1805 y 1807 recorrió el centro y el sureste del virreinato,

reunió una importante colección de piezas arqueológicas

y redobló el interés científico por el conocimiento

de las antigüedades.

Alejandro de Humboldt visitó esa transformada Nueva

España en 1803. En ese año intenso el sabio alemán

recorrió el norte minero, conoció las principales regiones

y monumentos del centro del país, subió a los picos más

altos y en todos lados realizó mediciones científicas con

aparatos modernos, estudió la geografía, la flora y las antigüedades,

y acopió una información pasmosa sobre el medio físico,

la población, la riqueza minera, las actividades económicas

y la organización administrativa y política del virreinato.

En su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España o

en sus Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas

de América presentó una imagen de un país inmenso,

hasta entonces falto de un cuadro elocuente que mostrara su verdadera dimensión.

La imagen grandiosa que aparece en esas obras era en buena parte la imagen

criolla que los ilustrados se habían hecho de su patria y habían

transmitido al sabio alemán.

Los símbolos de la patria criolla

A mediados del siglo XVIII la imagen del país pujante

se unió con la imagen de un país antiguo protegido por la

divinidad. Después de los viajes de Colón se acostumbró

distinguir los cuatro continentes con la figura de una mujer engalanada

con los atributos propios de su región. Pero en contraste con las

hermosas y pródigas figuras de Europa, Africa y Asia, América

fue representada por una mujer desnuda con flechas o atuendos primitivos.

Los criollos de las posesiones españolas en América rechazaron

esa imagen salvaje y desde los siglos XVII y XVIII representaron a América

y a sus naciones con la imagen de una indígena ricamente ataviada

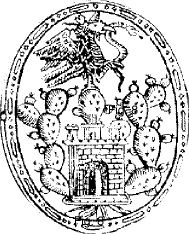

(Fig. 2). Los novohispanos le sumaron a la imagen de la mujer indígena

el escudo de armas de la antigua Tenochtitlán, el águila

parada en el nopal y combatiendo con una serpiente (Fig. 3).

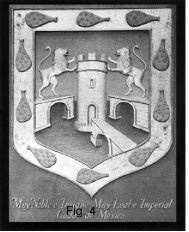

En esta guerra de imágenes el escudo de armas del

antiguo reino mexicano fue persistentemente combatido por las autoridades

virreinales y sustituido por otros emblemas (Fig. 4). Sin embargo, en la

lucha por encontrar símbolos representativos de las nuevas identidades

que se estaban forjando en América,  los

criollos y los mestizos adoptaron el emblema indígena y progresivamente

lo fueron imponiendo en las representaciones que simbolizaban lo más

entrañable de la patria. En los documentos oficiales el emblema

indígena poco a poco usurpa el lugar del escudo hispano impuesto

por Carlos V a la ciudad de México (Fig. 5).

los

criollos y los mestizos adoptaron el emblema indígena y progresivamente

lo fueron imponiendo en las representaciones que simbolizaban lo más

entrañable de la patria. En los documentos oficiales el emblema

indígena poco a poco usurpa el lugar del escudo hispano impuesto

por Carlos V a la ciudad de México (Fig. 5).

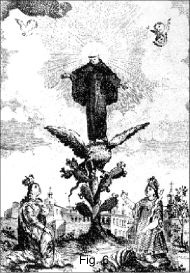

Las crónicas que los criollos escribieron para

celebrar a la ciudad y recordar su historia antigua se distinguen por llevar

en su portada o en sus láminas las insignias del antiguo reino azteca.

En el libro dedicado al primer santo mexicano (Vida de San Felipe de Jesús,

1802), aparece el emblema del águila como el símbolo que

delata la mexicanidad del santo (Fig. 6). En la segunda mitad del siglo

XVIII esta insignia invade los mapas y planos que representan a la ciudad

o al reino, así como las instituciones y los monumentos que denotan

lo propio del país. Ese avance irresistible llegó al mismo

corazón de la iglesia, la institución que primero lo había

expulsado como símbolo pagano.

Quizá lo que más sorprende del extraordinario

proceso de formación y depuración de símbolos de identidad

de esta época es la inusitada integración del antiguo emblema

mexicano con la imagen de la virgen de Guadalupe. Este vínculo cobró

una fuerza inesperada cuando en 1737 se declaró a la Guadalupana

Patrona de la ciudad de México y más tarde fue elevada al

rango de protectora de la Nueva España (1746). El papa Benedicto

XIV consagró esta predilección por la virgen morena en 1754,

cuando la confirmó como protectora del reino y dispuso que se le

dedicara una fiesta litúrgica en el calendario cristiano. Como lo

ha mostrado Jaime Cuadriello, cada uno de estos acontecimientos fue celebrado

con pompa religiosa y júbilo popular, y con una prodigiosa serie

de obras plásticas que muestran el íntimo vínculo

que se estableció entre el emblema del águila y el nopal

y la virgen de Guadalupe (Figs. 7 y 8).

Así, en una notable pintura de José Ribera

y Argomanis (1737), se presenta la figura de Juan Diego a la izquierda,

ofreciéndole a la virgen la tilma y unas  flores

para que se produzca el milagro del estampamiento de la imagen. En el lado

derecho un indígena, que representa al reino de la Nueva España,

pronuncia las palabras canónicas que eran la divisa de la virgen

en ese siglo. Non fecit taliter omni nationi (no hizo nada igual con ninguna

otra nación). En la parte inferior el águila posada en el

nopal sostiene a la virgen y los recuadros que describen el momento exultante

de la aparición (Fig. 8).

flores

para que se produzca el milagro del estampamiento de la imagen. En el lado

derecho un indígena, que representa al reino de la Nueva España,

pronuncia las palabras canónicas que eran la divisa de la virgen

en ese siglo. Non fecit taliter omni nationi (no hizo nada igual con ninguna

otra nación). En la parte inferior el águila posada en el

nopal sostiene a la virgen y los recuadros que describen el momento exultante

de la aparición (Fig. 8).

Esta rica serie de pinturas, grabados, retablos y esculturas que desafortunadamente no podemos reproducir aquí, muestra que a fines del siglo XVIII la imagen de Guadalupe se había convertido en un símbolo polisémico cuyas diversas representaciones afirmaban la identidad de los nacidos en Nueva España.

La imagen de la virgen de Guadalupe, acompañada con las insignias de la antigua Tenochtitlán, se convirtió así en la representación más genuina del reino de la Nueva España: era el símbolo de lo propiamente mexicano; unía el territorio antiguamente ocupado por los mexicas con el sitio milagrosamente señalado para la aparición de la madre de Dios. En una fórmula inédita, los conceptos de territorialidad, soberanía política, protección divina e identidad colectiva se fundieron en un símbolo religioso que a fines del siglo XVIII era el más venerado por los habitantes de Nueva España.

La guerra de Independencia y los inicios de un

nuevo proyecto nacional

Por la vía de la insurgencia armada Hidalgo y Morelos

proclamaron la independencia de España, reconocieron en el pueblo

la fuente original de la soberanía, repudiaron el gobierno del antiguo

régimen y establecieron los principios para organizar política

y constitucionalmente a la nación liberada.

El principio de las nacionalidades o de la libertad de

los pueblos para autogobernarse fue el punto de partida de los insurrectos

para reclamar la  independencia.

Este principio, invocado en condiciones semejantes por otras naciones,

tuvo en México una connotación particular. México

se proclamó una nación libre y soberana, pero se definió

como una nación antigua, anterior a la conquista española

que la había sojuzgado. Por ello decía el Acta de Independencia

que la América Septentrional había "recobrado el ejercicio

de su soberanía usurpada".

independencia.

Este principio, invocado en condiciones semejantes por otras naciones,

tuvo en México una connotación particular. México

se proclamó una nación libre y soberana, pero se definió

como una nación antigua, anterior a la conquista española

que la había sojuzgado. Por ello decía el Acta de Independencia

que la América Septentrional había "recobrado el ejercicio

de su soberanía usurpada".

El principio de la soberanía popular fue el otro

gran pilar sobre el que se hizo descansar el proyecto político de

los insurgentes. Apoyado en el espíritu que animó a la insurrección

popular, Morelos afirmó en los Sentimientos de la Nación

que "La soberanía dimana inmediatamente del pueblo". A estos principios

fundadores de la nación insurgente se unieron los provenientes de

la gesta popular, el pensamiento ilustrado y los programas políticos

del liberalismo. En conjunto estos principios afirmaron la igualdad de

los mexicanos ante la ley, ratificaron la unidad de la población

hacia la religión católica, declararon que el objetivo del

Estado era la persecución del bien común y definieron la

nueva organización política de la nación.

Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron

jefes que además de identificarse con las masas que integraban sus

ejércitos, asumieron la responsabilidad  de

actuar en nombre de ellas. Se erigen en ejecutantes de las aspiraciones

y demandas populares. Si la revolución, en el momento en que se

desencadena, traslada la soberanía a las masas armadas que a partir

de ese momento actúan por sí y transforman la realidad, las

decisiones que va tomando Hidalgo en la guerra son consecuentes con esa

nueva realidad.

de

actuar en nombre de ellas. Se erigen en ejecutantes de las aspiraciones

y demandas populares. Si la revolución, en el momento en que se

desencadena, traslada la soberanía a las masas armadas que a partir

de ese momento actúan por sí y transforman la realidad, las

decisiones que va tomando Hidalgo en la guerra son consecuentes con esa

nueva realidad.

En el caso de Morelos (Fig. 9), la identificación

con las aspiraciones del movimiento popular es aún más genuina

"Morelos empieza su carrera militar como uno de tantos caudillos salidos

de las filas del bajo clero. No es ningún 'letrado'; pertenece por

el contrario a las clases más humildes [...] surgido del pueblo,

conviviendo siempre con él, es el representante más auténtico

de la conciencia popular.

Presionado por los licenciados y letrados criollos que

le exigen definir el proyecto político del movimiento insurgente,

Morelos enuncia, con palabras emocionadas y sencillas, un proyecto político

centrado en la soberanía popular y la desaparición de las

desigualdades que dividían a la población:

Quiero que tenga [la nación] un gobierno dimanado

del pueblo [...] Quiero que hagamos la declaración que no hay otra

nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que

todos somos iguales pues del mismo origen procedemos; que no haya privilegios

ni abolengos; que no es racional,  ni

humano [...] que haya esclavos, pues el color en la cara no cambia el del

corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador

y del banetero como a los del más rico hacendado; que todo el que

se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare

y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.

ni

humano [...] que haya esclavos, pues el color en la cara no cambia el del

corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador

y del banetero como a los del más rico hacendado; que todo el que

se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare

y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.

Morelos es también un jefe creador de nuevos héroes

y símbolos. Es el primero que eleva a los dirigentes indígenas

que defendieron sus pueblos ante las tropas de Hernán Cortés

al sitial de héroes de la patria. También fue el primero

que intentó fundir el culto a los héroes de la antigüedad

indígena con el culto a los héroes del movimiento insurgente.

Los datos disponibles indican que fue José María

Morelos quien por primera vez colocó el antiguo emblema del águila

y el nopal en el medio de una bandera insurgente (Fig. 10). El centro de

esta bandera tenía como motivo un águila de frente, con las

alas extendidas, mirando hacia su derecha, parada sobre un nopal.

Como se advierte, el movimiento insurgente inaugura un

nuevo proyecto histórico y crea simultáneamente sus propios

fundamentos políticos, sus héroes, sus símbolos y

los cantores de esa gesta. En el movimiento popular que encabezaron Hidalgo

y Morelos se expresó con fuerza la tradición mítica

y religiosa de los movimientos indígenas, las demandas sociales

de los grupos más desamparados y los ideales de autonomía,

patriotismo y fervor guadalupano de los criollos. Este movimiento plural

y poderoso que por primera vez fundió las pulsiones de las masas

indígenas con las aspiraciones políticas del grupo criollo,

encontró en Hidalgo, y sobre todo en Morelos, su máxima expresión

y su máxima capacidad de realización.

Consumación y celebración de la Independencia

El 27 de septiembre de 1821, fecha de la entrada triunfal

del Ejército Trigarante en la capital del país, y el 28 de

septiembre del mismo año, fecha de la  instalación

de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia del Imperio,

celebraron el arribo en la capital del país del héroe libertador,

la instalación de los órganos de gobierno de la nación

independiente y la consumación de la Independencia.

instalación

de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia del Imperio,

celebraron el arribo en la capital del país del héroe libertador,

la instalación de los órganos de gobierno de la nación

independiente y la consumación de la Independencia.

Después de diez años de guerra, la entrada

de Iturbide y del Ejército Trigarante en la ciudad de México

vino a ser la primera celebración colectiva de la nación

independiente y una fiesta popular, (Fig. 11). Estos actos y la proclamación

formal de la independencia establecieron un modelo al que se ajustaron

los posteriores festejos conmemorativos. Nació entonces una forma

de recordación histórica y un calendario cívico popular

que se habría de consolidar en los años siguientes.

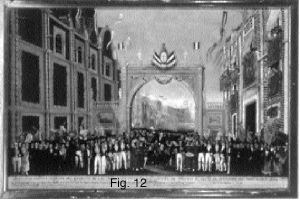

El 28 de septiembre el Ejército Trigarante recorrió

las principales calles de la ciudad, encabezado por el general Agustín

de Iturbide. En la vanguardia iban "las parcialidades de indios, los principales

títulos de castilla, y crecidísimo número de vecinos

de México".

"En toda la inmensa distancia que media entre el palacio

y la garita de Belén ?dice la Gaceta Imperial?, no se oyeron otras

expresiones que las de viva el padre de la patria, el libertador de Nueva

España (...), el genio tutelar que nos atrajo el mayor de los bienes.

Las gentes corrían de uno a otro lugar para repetir la satisfacción

de volverlo a ver (...) El segundo objeto de la admiración de las

gentes fue el Ejército Trigarante compuesto por ocho mil hombres

de infantería y diez mil caballos..." (Fig. 12).

Carlos María de Bustamante, el cronista que narró

entonces la gesta independiente, relata el traslado a la catedral de los

principales jefes del ejército, los  miembros

del ayuntamiento, los representantes indígenas de las parcialidades

y los Títulos de Castilla, "donde se entonó el himno Te-Deum

por el señor arzobispo, y duró hasta cerca de las tres de

la tarde, sin que cesaran en todo el día las salvas de artillería

ni los repiques de las campanas". Al concluir este acto la comitiva volvió

a palacio, donde el ayuntamiento ofreció "mesa y refresco, a que

asistieron las principales personas de México, y lo mismo al paseo

de por la tarde".

miembros

del ayuntamiento, los representantes indígenas de las parcialidades

y los Títulos de Castilla, "donde se entonó el himno Te-Deum

por el señor arzobispo, y duró hasta cerca de las tres de

la tarde, sin que cesaran en todo el día las salvas de artillería

ni los repiques de las campanas". Al concluir este acto la comitiva volvió

a palacio, donde el ayuntamiento ofreció "mesa y refresco, a que

asistieron las principales personas de México, y lo mismo al paseo

de por la tarde".

Al otro día se constituyó la Junta Provisional Gubernativa y se declaró la Independencia, en el salón de acuerdos del palacio nacional. Luego los miembros de la Junta se dirigieron a la iglesia catedral, donde cada uno, poniendo la mano sobre los Evangelios, juró cumplir fielmente el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. A continuación se celebró un Te Deum y por la noche la Junta dio a conocer el Acta de Independencia.

Estos cuatro actos consecutivos: la entrada del Ejército

Trigarante en la capital, la instalación de la Junta Gubernativa,

el pronunciamiento del Acta de Independencia y el nombramiento de la Regencia

del Imperio, fueron los actos que oficialmente legalizaron el estatuto

de la nación independiente. Mediante el festejo jubiloso se hizo

pública la separación política de España y

su celebración en los pueblos y rincones más alejados dio

a conocer la buena nueva a los diferentes sectores sociales.

Quizá el rasgo más significativo de esta

celebración es que en el mismo año en que fue festejada en

la capital del país se expandió al resto del territorio.

En  su

estudio sobre los actos que saludaron la independencia, Javier Ocampo mostró

que su celebración abarcó el conjunto del país y asumió

el mismo carácter colectivo, festivo y optimista que en la capital.

su

estudio sobre los actos que saludaron la independencia, Javier Ocampo mostró

que su celebración abarcó el conjunto del país y asumió

el mismo carácter colectivo, festivo y optimista que en la capital.

Los nuevos ritos y calendarios de la nación

El antecedente de la celebración colectiva en México

era la conmemoración religiosa. La primera celebración de

la nación independiente recoge las formas y los símbolos

de la celebración religiosa, pero les otorga un nuevo sentido y

busca definir nuevos actores, espacios, tiempos y símbolos.

Los principales actores de la nueva ceremonia cívica

son el héroe libertador, el Ejército Trigarante y la nación

independiente (Fig. 13). Iturbide y su ejército ocupan los principales

espacios de las ceremonias, son el centro de la aclamación en las

calles y plazas públicas, y los más representados en los

carros  alegóricos,

arcos triunfales, pinturas y escenas que muestran en forma realista o simbólica

la liberación de la nación. En casi todos los escenarios

se representa a la nación independiente bajo la figura de una joven

indígena que es liberada de sus cadenas por Iturbide, o es conducida

por el héroe a ocupar el sitial más alto.

alegóricos,

arcos triunfales, pinturas y escenas que muestran en forma realista o simbólica

la liberación de la nación. En casi todos los escenarios

se representa a la nación independiente bajo la figura de una joven

indígena que es liberada de sus cadenas por Iturbide, o es conducida

por el héroe a ocupar el sitial más alto.

La plaza mayor, la calle, los edificios de gobierno, el teatro y las alamedas, son invadidos por las ceremonias que invitan a la celebración pública y la participación colectiva. Los antiguos recintos, planeados para celebrar otras ceremonias y héroes, se transforman para darle cabida al nuevo culto nacional.

La mayoría de estos actos muestran el entrelazamiento

de tradiciones antiguas con prácticas y concepciones políticas

modernas. En la capital, las ciudades del interior y aun en las aldeas

se multiplican los proyectos para erigir estatuas, columnas, altares de

la patria, pirámides, obeliscos y otros monumentos dedicados a honrar

la independencia y sus héroes.

Como ocurre con otros movimientos políticos, en

el caso de la insurgencia mexicana el manejo del tiempo y la fijación

del calendario revolucionario son actos imperativos y excluyentes: no admiten

más fechas y conmemoraciones que las que dicta el movimiento triunfador.

Por esa razón la fecha de la  consumación

de la independencia por Iturbide es asumida como la única y definitoria

del proceso insurgente, y como el momento fundador de la nación.

consumación

de la independencia por Iturbide es asumida como la única y definitoria

del proceso insurgente, y como el momento fundador de la nación.

Los independentistas de 1821 proclamaron el 27 de septiembre de 1821 el día del nacimiento de la nación y borraron el 16 de septiembre de 1810, la fecha en que Miguel Hidalgo inició la insurgencia y las efemérides que los primeros insurgentes habían destacado como momentos gloriosos de la gesta revolucionaria. Estas últimas fechas fueron caracterizadas como fases negativas: momentos en que impera la guerra cruel, la violencia, la anarquía, el saqueo, la destrucción y la contienda civil.

A esas fases destructivas se opone la bondad del movimiento de Iturbide, dirigido por los principios de conciliación y unidad, que culminaron en una revolución sin efusión de sangre.

La

revolución triunfante olvida sus orígenes violentos y memorializa

el momento de la revolución incruenta, unificadora y optimista.

Al mismo tiempo, utiliza la celebración del momento fundador para

propagar su versión del acontecimiento revolucionario y difundirlo

en los distintos sectores de la población. El nuevo calendario proclama

el fin de la revolución y el comienzo de una era armoniosa, fraterna

y optimista.

La

revolución triunfante olvida sus orígenes violentos y memorializa

el momento de la revolución incruenta, unificadora y optimista.

Al mismo tiempo, utiliza la celebración del momento fundador para

propagar su versión del acontecimiento revolucionario y difundirlo

en los distintos sectores de la población. El nuevo calendario proclama

el fin de la revolución y el comienzo de una era armoniosa, fraterna

y optimista.

Los símbolos de la identidad nacional

El acontecimiento y la fiesta revolucionaria son también

productores de nuevos símbolos e imágenes visuales. Hidalgo

y Morelos eran curas y le dieron a sus ejércitos populares símbolos

religiosos como estandartes. Iturbide, en cambio, formado en el ejército

realista que combatió a los primeros insurgentes, se vale de símbolos

militares para difundir sus programas libertarios. Como se ha visto, convierte

la parada militar en objeto de admiración pública y en celebración

colectiva. Promueve también, como primer jefe del ejército

y cabeza del imperio, la parafernalia de las insignias, los uniformes,

las galas, el ceremonial, el boato y la ostentación que en adelante

caracterizarán a la persona y a la corte del caudillo militar.

A Iturbide se debe también la institucionalización

de uno de los primeros símbolos nacionales: la bandera. En el Plan

de Iguala que Iturbide proclamó en 1821 la independencia se hacía

descansar en tres principios: "la conservación de la religión

católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna;

la independencia bajo la forma de gobierno monárquico moderado,

y la unión entre americanos y europeos. Estas eran las tres garantías,

de donde tomó el nombre el ejército que sostenía aquel

plan, y a esto aluden los tres colores de la bandera que se adoptó"

(Fig. 14) El color blanco aludía a la pureza de la religión,

el encarnado a la unión de americanos y españoles, y el verde

a la independencia.

Cuando se derrumbó el Imperio de Iturbide el Congreso

Constituyente adoptó la república federal como forma de gobierno

y recogió en sus símbolos los  antiguos

emblemas de la patria. En la Constitución Federal de 1824 se ve

el águila, combatiendo con la serpiente, sin corona, parada sobre

el nopal heráldico que brota del montículo que emerge de

la laguna (Fig. 15). Esta bandera tricolor se convirtió en el símbolo

representativo de la nación independiente, y en la imagen visual

que en los actos públicos identificaba a la patria liberada y expresaba

los sentimientos de unidad e identidad nacionales. Fue el primer emblema

cívico, no religioso, que unió a la antigua insignia indígena

de los mexicas con los principios y las banderas surgidas de la guerra

de liberación nacional.

antiguos

emblemas de la patria. En la Constitución Federal de 1824 se ve

el águila, combatiendo con la serpiente, sin corona, parada sobre

el nopal heráldico que brota del montículo que emerge de

la laguna (Fig. 15). Esta bandera tricolor se convirtió en el símbolo

representativo de la nación independiente, y en la imagen visual

que en los actos públicos identificaba a la patria liberada y expresaba

los sentimientos de unidad e identidad nacionales. Fue el primer emblema

cívico, no religioso, que unió a la antigua insignia indígena

de los mexicas con los principios y las banderas surgidas de la guerra

de liberación nacional.

Por primera vez en la historia de México los sentimientos patrióticos tradicionales (la idea de compartir un mismo territorio, lengua, religión y pasado), se integraron al proyecto político moderno de constituir una nación autónoma y dedicada a la persecución del bien común de sus pobladores. Así, apoyada en la movilización armada de la población y en un pensamiento político moderno, la nación se asumió libre y creó un porvenir para realizar en él un proyecto histórico propio, centrado en el Estado independiente y en la nación soberana. A su vez, la transformación radical del presente y la creación de un horizonte abierto hacia el futuro modificaron la concepción que se tenía del rescate del pasado y de la memoria de la nación.

La independencia política de España y la

decisión de realizar un proyecto político nacional crearon

un sujeto nuevo de la narración histórica: el Estado nacional.

Por primera vez, en lugar de un territorio fragmentado y gobernado por

poderes extraños, los mexicanos consideraron su país, las

diferentes partes que lo integraban, su población y su pasado como

una entidad unitaria. A partir de entonces, independientemente de las divisiones

y contradicciones internas, la nación se contempló como una

entidad territorial, social y política que tenía un origen,

un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. El surgimiento de una entidad

política que integraba en sí misma las diferentes partes

de la nación fue el nuevo sujeto de la historia que unificó

la diversidad social y cultural de la población en una búsqueda

conjunta de identidad nacional (Fig. 16).