LA

INTERPRETACION DE LOS

LA

INTERPRETACION DE LOS

FRAILES EVANGELIZADORES

LA

INTERPRETACION DE LOS

LA

INTERPRETACION DE LOS

En contraste con las noticias inmediatistas de los primeros relatores (Cristóbal Colón, Pedro Mártir de Anglería), o de las relaciones de méritos de los conquistadores (Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo), o de las pesadas compilaciones de los cronistas oficiales de la corona española, debemos a los frailes el rescate cuidadoso de la historia antigua de los pueblos aborígenes y el intento de asimilar ese proceso original a la concepción cristiana de la historia.

La perspectiva de los siglos transcurridos permite decir que fue mérito de los frailes diseñar un método innovador, que ahora llamaríamos histórico-etnográfico, para rescatar el pasado e indagar las costumbres y tradiciones de los pueblos americanos. Compelidos por su misión evangelizadora decidieron remontar el tiempo y estudiar las tradiciones paganas para así poder erradicarlas y sembrar en su lugar la doctrina cristiana. Bernardino de Sahágún, el más eminente recolector del pasado indígena, lo dice sin ambages en el siguiente texto:

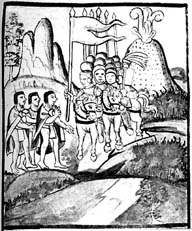

El

médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin

que primero conozca de qué [...] causa procede la enfermedad, de

manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento

de las medicinas y en el de las enfermedades, para aplicar a cada enfermedad

la medicina contraria. Los predicadores y confesores, médicos son

de las almas; para curar las enfermedades espirituales conviene tenga [...conocimiento]

de las medicinas y de las enfermedades espirituales [...] los pecados de

la idolatría y ritos idolátricos, y supersticiones idolátricas

y agüeros y abusiones y cerimonias idolátricas no son aún

perdidas del todo [entre los nativos de la Nueva España]. Para predicar

contra estas cosas, y aun para saber si las hay, menester es de saber cómo

las usaban en tiempo de su idolatría, que por falta de no saber

esto en nuestra presencia hacen muchas cosas idolátricas sin que

lo entendamos [...] (Figs. 1 y 2)

El

médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin

que primero conozca de qué [...] causa procede la enfermedad, de

manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento

de las medicinas y en el de las enfermedades, para aplicar a cada enfermedad

la medicina contraria. Los predicadores y confesores, médicos son

de las almas; para curar las enfermedades espirituales conviene tenga [...conocimiento]

de las medicinas y de las enfermedades espirituales [...] los pecados de

la idolatría y ritos idolátricos, y supersticiones idolátricas

y agüeros y abusiones y cerimonias idolátricas no son aún

perdidas del todo [entre los nativos de la Nueva España]. Para predicar

contra estas cosas, y aun para saber si las hay, menester es de saber cómo

las usaban en tiempo de su idolatría, que por falta de no saber

esto en nuestra presencia hacen muchas cosas idolátricas sin que

lo entendamos [...] (Figs. 1 y 2)

Guiados por estos principios, los franciscanos iniciaron un vasto rescate de las tradiciones indígenas sustentado en la información que les brindaron los mismos aborígenes. Toribio de Benavente, quien adoptó el sobrenombre indígena de Motolinía (el pobre), fue uno de los primeros en confiar en la sabiduría de los naturales para escribir sus crónicas. Aprendió a leer los antiguos códices y sistemas de computación del tiempo, reunió a los hombres más viejos y sabios para que le ayudaran a descifrar esa escritura y escuchó de sus labios los cantos que desde tiempo inmemorial se transmitían de manera oral. De este modo compuso un primer cuadro histórico del pasado indígena, del que afortunadamente sobrevivió una porción considerable.

La idea de valerse de los libros pintados y de la tradición oral mesoamericana para guiar la acción de los conquistadores fue un método que se impuso desde los primeros días de la invasión europea. Hernán Cortés comenzó a practicarlo cuando percibió que en los libros pintados había mapas que señalaban con exactitud las regiones ricas en oro y perlas, o los pueblos donde se recolectaba el tributo, y las rutas más aparejadas para llegar a esos lugares. Y cuando tuvo la suerte de encontrar a Malintzin, apreció en todo su valor el conocimiento atesorado por los miembros de la nobleza indígena. Pero quienes acabaron de convertir esas formas rudimentarias de información en artefactos refinados para penetrar en las profundidades de la cultura indígena fueron los frailes mendicantes.

En la benemérita Historia de la literatura náhuatl, la primera obra moderna que dio a conocer la riqueza de los tesoros literarios, lingüísticos e históricos del mundo indígena que andaban desparramados en innumerables textos, archivos y bibliotecas, el padre Angel María Garibay reconoció en los escritos de fray Andrés de Olmos, Juan de Tovar y Motolinía el embrión del método etnográfico e histórico que permitió a los frailes percibir los cimientos y la amplitud de la cultura mesoamericana. Para elogiar la antigüedad y las virtudes de ese método Garibay cita el testimonio de fray Jerónimo de Mendieta, que a la letra dice:

Pues

es de saber, que en el año de 1533, siendo presidente de la Real

Audiencia de México D. Sebastián Ramírez de Fuenleal

[...] fue encargado al padre Fr. Andrés de Olmos [...] que sacase

en un libro las antigüedades de estos naturales indios, en especial

de México, y Texcuco, y Tlaxcala, para que de ello hubiese alguna

memoria, [...]. Y el dicho padre lo hizo así, que habiendo visto

todas las pinturas que los caciques y principales de estas provincias tenían

de sus antiguallas, y habiéndole dado los más ancianos respuesta

a todo lo que les quiso preguntar, hizo de todo ello un libro muy copioso,

y de él se sacaron tres o cuatro trasuntos que se enviaron a España

[...] Y yo, que esto escribo, teniendo algún deseo de saber estas

antiguallas, ha muchos años que acudí al mismo padre Fr.

Andrés, como a fuente de donde todos los arroyos que de esta materia

han tratado, emanaban [...]

Pues

es de saber, que en el año de 1533, siendo presidente de la Real

Audiencia de México D. Sebastián Ramírez de Fuenleal

[...] fue encargado al padre Fr. Andrés de Olmos [...] que sacase

en un libro las antigüedades de estos naturales indios, en especial

de México, y Texcuco, y Tlaxcala, para que de ello hubiese alguna

memoria, [...]. Y el dicho padre lo hizo así, que habiendo visto

todas las pinturas que los caciques y principales de estas provincias tenían

de sus antiguallas, y habiéndole dado los más ancianos respuesta

a todo lo que les quiso preguntar, hizo de todo ello un libro muy copioso,

y de él se sacaron tres o cuatro trasuntos que se enviaron a España

[...] Y yo, que esto escribo, teniendo algún deseo de saber estas

antiguallas, ha muchos años que acudí al mismo padre Fr.

Andrés, como a fuente de donde todos los arroyos que de esta materia

han tratado, emanaban [...]

Fray Diego Durán, un dominico que desde los cinco años de edad vivió en Texcoco, siguió fielmente el método desarrollado por sus antecesores franciscanos, Andrés de Olmos, Juan de Tovar y Motolinía. Durán escribió una obra esencial para el conocimiento de la antigüedad mexicana, la Historia de las Indias de Nueva España, basada en códices pictográficos y en la tradición oral. En numerosas páginas de su libro menciona una "historia" pintada, una "historia mexicana", una "Relación de Cuyuacan" y una relación de Atzcapotzalco, como sus fuentes principales. Otras veces, cuando tiene duda sobre lo que dice una de éstas, la confronta con las otras, busca nuevos testimonios y hace gala de historiador obsesionado por la versión fidedigna. Combinó estas informaciones con pláticas con indios ancianos y miembros de la antigua nobleza que conservaban la memoria de sus linajes, y con los españoles que habían participado en la conquista de la tierra.

En otra región que contrasta con el Altiplano mexicano, fray Diego de Landa, el autor de la famosa Relación de las cosas de Yucatán, se basó asimismo en antiguos códices mayas y en las informaciones que le brindaron los sacerdotes y descendientes de los nobles. Su obra, como reconoce Eric Thompson, es la fuente más importante sobre la antigua civilización maya: "Se trata de una mina de información acerca de costumbres, creencias religiosas e historia, a la vez que contiene una explicación detallada del calendario maya, ilustrada con dibujos de los glifos. Fue este libro el fundamento insustituible sobre el que se ha reconstruido la escritura jeroglífica maya. Viene a ser así lo que más se aproxima a una especie de piedra de Roseta de esta cultura [...] Y ciertamente, sin este libro es dudoso que hubiéramos podido dar ningún paso en el desciframiento de los glifos, y sabríamos mucho menos sobre los mayas [...] Landa, como cualquier etnólogo moderno, obtuvo su material de informantes nativos".

Sahagún y el nacimiento de la crónica mestiza

Hubo otros frailes que en distintas regiones de Nueva España se apoyaron en códices y tradiciones orales para reconstruir el pasado indígena. Pero fue el franciscano Bernardino de Sahagún (1499-1590) quien hizo de la recolección de las antiguas pictografías y del interrogatorio a los sabios indígenas un arte refinado y un instrumento indispensable de la indagación histórica. Una primera diferencia entre Sahagún y el método adoptado por sus antecesores fue la elaboración de un cuestionario que contenía preguntas precisas para ser respondidas por sus interlocutores indígenas. Con este cuestionario inició su ambiciosa pesquisa, dirigida a colectar información sobre la historia, lenguas, costumbres y religión de los antiguos mexicanos. Esta indagación, que más tarde adquirió proporciones inconmesurables, comenzó de manera sencilla en el pueblo de Tepepulco el año de 1559 y se prolongó hasta 1561. Dice el franciscano que al llegar a este pueblo procedió de la siguiente manera:

En

el dicho pueblo hice juntar todos los principales con el señor del

pueblo, que se llamaba don Diego de Mendoza [...] Habiéndonos juntado

propúseles lo que pretendía hacer y les pedí me diesen

personas hábiles y experimentadas, con quien pudiese platicar y

me supieran dar razón de lo que les preguntase. [...] otro día

vinieron el señor con los principales, y hecho un muy solemne parlamento,

como ellos entonces lo usaban hacer, señaláronme hasta diez

o doce principales ancianos, y dijéronme que con aquellos podía

comunicar y que ellos me darían razón de todo lo que les

preguntase. Estaban allí hasta cuatro latinos, a los cuales yo pocos

años antes había enseñado la gramática en el

Colegio de Santa Cruz en el Tlatelolco.

En

el dicho pueblo hice juntar todos los principales con el señor del

pueblo, que se llamaba don Diego de Mendoza [...] Habiéndonos juntado

propúseles lo que pretendía hacer y les pedí me diesen

personas hábiles y experimentadas, con quien pudiese platicar y

me supieran dar razón de lo que les preguntase. [...] otro día

vinieron el señor con los principales, y hecho un muy solemne parlamento,

como ellos entonces lo usaban hacer, señaláronme hasta diez

o doce principales ancianos, y dijéronme que con aquellos podía

comunicar y que ellos me darían razón de todo lo que les

preguntase. Estaban allí hasta cuatro latinos, a los cuales yo pocos

años antes había enseñado la gramática en el

Colegio de Santa Cruz en el Tlatelolco.

Como se advierte, la primera precaución de Sahagún fue allegarse los informantes más compenetrados en las antiguas tradiciones. En Tepepulco recibió además el apoyo de "cuatro latinos", sus antiguos alumnos indígenas que habían aprendido latín en el Colegio de Tlatelolco. Más tarde fue comisionado al convento de Santiago de Tlatelolco y ahí llevó sus papeles y continuó su encuesta, auxiliado ahora por ocho o diez sabios, "muy hábiles en su lengua y en las cosas de sus antiguallas, con los cuales y con cuatro o cinco colegiales todos trilingües, por espacio de un año y algo más, encerrados en el Colegio, se enmendó, declaró y añadió todo lo que de Tepepulco truje escrito, y todo se tornó a escribir de nuevo, de ruin letra porque se escribió con mucha prisa".

La información recogida en Tepepulco y la colectada en Tlatelolco (1561-1565) fue compilada en los llamados Primeros memoriales y en los conjuntos documentales conocidos con el nombre de Códice matritense de la Real Academia de la Historia y Códice matritense del Real Palacio. Sahagún fue trasladado más tarde al convento de San Francisco en la Ciudad de México (1565-1568) y ahí revisó y llevó a cabo un tercer ordenamiento y corrección de sus materiales, que él mismo relata:

...por

espacio de tres años pasé y repasé a mis solas todas

mis escripturas, y las torné a enmendar y dividílas por libros,

en doce libros, y cada libro por capítulos, y algunos libros por

capítulos y párrafos [...] y los mexicanos añadieron

y enmendaron muchas cosas a los doce libros [...], de manera que el primer

cedazo por donde mis obras se cernieron fueron los de Tepepulco; el segundo,

los de Tlatilulco; el tercero, los de México, y en todos estos escrutinios

hubo gramáticos colegiales.

...por

espacio de tres años pasé y repasé a mis solas todas

mis escripturas, y las torné a enmendar y dividílas por libros,

en doce libros, y cada libro por capítulos, y algunos libros por

capítulos y párrafos [...] y los mexicanos añadieron

y enmendaron muchas cosas a los doce libros [...], de manera que el primer

cedazo por donde mis obras se cernieron fueron los de Tepepulco; el segundo,

los de Tlatilulco; el tercero, los de México, y en todos estos escrutinios

hubo gramáticos colegiales.

Esta tarea se extendió por más de 20 años, desde 1559 hasta 1580, y ocupó sus mejores energías. Como se advierte, su esfuerzo fue doble. Por un lado trabajó arduamente en la definición de las preguntas del cuestionario y en ordenar las respuestas que le proporcionaban los sabios indígenas; luego se dedicó a revisar, corregir y solicitar una y otra vez nuevos materiales en náuatl, hasta obtener un texto satisfactorio. Acometió más tarde la traducción parcial del náuatl al español de esos materiales, esfuerzo que culminó en la más conocida de sus obras: Historia general de las cosas de Nueva España, cuya primera edición, reprimida y censurada en diversas ocasiones, tuvo que esperar hasta los años de 1829-30. Los estudiosos de esta monumental enciclopedia de la cultura náuatl observaron que en la composición de ella estuvo "presente una jerarquía escolástica y medieval, adaptada, claro está, a la religión y las costumbres de los antiguos habitantes de la Nueva España". Así, en los distintos borradores Sahagún partió primero de los dioses, continuó con el cielo y el infierno, siguió con el reino terrestre y concluyó con una relación de las cosas humanas y naturales (Fig. 3). Sin embargo, Sahagún no se ajustó a los rígidos esquemas clásicos o medievales, pues en la Historia general incluyó un relato de la conquista de México elaborado por sus colaboradores de Tlatelolco, y una verdadera novedad: la extraordinaria colección de pictografías que reproducían las antiguas formas indígenas de registrar el pasado.

La

Historia general de las cosas de Nueva España está compuesta

por tres partes que tuvieron fortuna varia en su edición y apreciación

posteriores. El llamado Códice florentino, considerado por los críticos

como el manuscrito original más completo, está integrado

por el texto naua, la versión española de ese texto y una

colección de más de 1850 ilustraciones. La primera versión

del texto náuatl se escribió en 1559-1561 y posteriormente

fue objeto de revisiones y modificaciones hasta 1569, año en que

Sahagún hizo una copia en limpio dividida en 12 libros. La traducción

española de este texto se concluyó hacia 1579-1580 y fue

la más divulgada en los siglos XIX y XX. Recientemente Josefina

García Quintana y Alfredo López Austin publicaron una rigurosa

versión paleográfica de ese texto. Pero en conjunto, el Códice

florentino sólo se publicó completo hasta 1979, en una magnífica

edición facsimilar. Esta última dio a conocer por primera

vez las fotos en color del extraordinario conjunto de ilustraciones que

Sahagún se empeñó que acompañaran al texto

bilingüe, y que son una muestra de la manera tradicional que tenían

los pueblos nauas de registrar y contar su historia.

La

Historia general de las cosas de Nueva España está compuesta

por tres partes que tuvieron fortuna varia en su edición y apreciación

posteriores. El llamado Códice florentino, considerado por los críticos

como el manuscrito original más completo, está integrado

por el texto naua, la versión española de ese texto y una

colección de más de 1850 ilustraciones. La primera versión

del texto náuatl se escribió en 1559-1561 y posteriormente

fue objeto de revisiones y modificaciones hasta 1569, año en que

Sahagún hizo una copia en limpio dividida en 12 libros. La traducción

española de este texto se concluyó hacia 1579-1580 y fue

la más divulgada en los siglos XIX y XX. Recientemente Josefina

García Quintana y Alfredo López Austin publicaron una rigurosa

versión paleográfica de ese texto. Pero en conjunto, el Códice

florentino sólo se publicó completo hasta 1979, en una magnífica

edición facsimilar. Esta última dio a conocer por primera

vez las fotos en color del extraordinario conjunto de ilustraciones que

Sahagún se empeñó que acompañaran al texto

bilingüe, y que son una muestra de la manera tradicional que tenían

los pueblos nauas de registrar y contar su historia.

Percibimos

entonces que el Códice florentino es un palimpsesto, un manuscrito

antiguo que conserva huella de tres versiones diferentes del pasado naua.

La primera versión es obra de Sahagún y está en castellano.

Como advierte el padre Garibay, si sólo esta versión "hubiera

quedado, tendríamos ya un monumento perdurable de belleza y valor

científico que no tiene semejante en la historia de la cultura americana".

Pero como se ha visto, el franciscano se adelantó a su época

y como un etnógrafo avant la lettre solicitó a los nativos

que escribieran su propia versión de la historia. "Hizo, como dice

el padre Garibay, que los indios viejos dictaran y comunicaran noticias;

hizo que los indios jóvenes, ya cultivados a la manera de Occidente,

redactaran en su lengua originales informaciones y recogieran de los labios

de los viejos la moribunda sabiduría antigua. Y celoso de sus datos

informativos, los hizo copiar y recopiar..." Y a todo esto le agregó

la formidable colección de ilustraciones que prolongaron en la situación

colonial la antigua tradición pictográfica de Mesoamérica.

Percibimos

entonces que el Códice florentino es un palimpsesto, un manuscrito

antiguo que conserva huella de tres versiones diferentes del pasado naua.

La primera versión es obra de Sahagún y está en castellano.

Como advierte el padre Garibay, si sólo esta versión "hubiera

quedado, tendríamos ya un monumento perdurable de belleza y valor

científico que no tiene semejante en la historia de la cultura americana".

Pero como se ha visto, el franciscano se adelantó a su época

y como un etnógrafo avant la lettre solicitó a los nativos

que escribieran su propia versión de la historia. "Hizo, como dice

el padre Garibay, que los indios viejos dictaran y comunicaran noticias;

hizo que los indios jóvenes, ya cultivados a la manera de Occidente,

redactaran en su lengua originales informaciones y recogieran de los labios

de los viejos la moribunda sabiduría antigua. Y celoso de sus datos

informativos, los hizo copiar y recopiar..." Y a todo esto le agregó

la formidable colección de ilustraciones que prolongaron en la situación

colonial la antigua tradición pictográfica de Mesoamérica.

La visión europea contenida en el Códice florentino

La originalidad de la historia conservada en el Códice florentino debe atribuirse a las tres interpretaciones del pasado que ahí conviven. Por un lado está el texto español, que junto con el diseño enciclopédico del libro, es obra entera de Sahagún, producto de su formación intelectual y de su singular manera de ver al nativo americano. Fray Bernardino había estudiado en la universidad de Salamanca y hacia 1516 ingresó en la orden de san Francisco. Tenía una sólida educación religiosa y se había formado en la cultura medieval, una tradición que entreveraba la lectura de los padres de la iglesia con la de autores griegos y romanos. De esta formación y de su asombrado encuentro con la cultura naua nació el insólito proyecto de recoger en un libro la imagen global del mundo indígena amenazado de destrucción. En 1558 el provincial de la orden, fray Francisco Toral, le pidió a Sahagún, quien ya era reconocido como un experto en el manejo del náuatl, que escribiera en esa lengua lo que considerara útil "para el acrecentamiento profundo del cristianismo entre los indígenas y para ayuda de los ministros que los adoctrinaban". El mismo Sahagún asentó: "a mí me fue mandado por sancta obediencia de mi prelado mayor que escribiese en lengua mexicana lo que me pareciese ser útil para la doctrina, cultura y manutenencia de la cristiandad destos naturales desta Nueva España y para ayuda de los obreros y ministros que los adoctrinan".

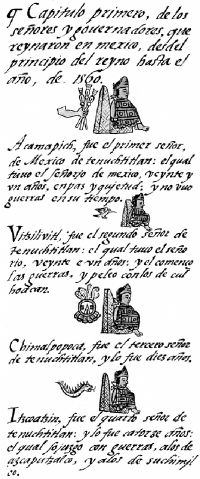

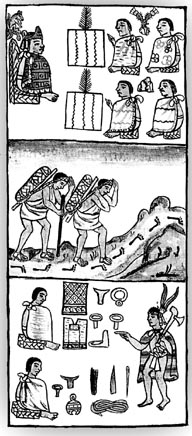

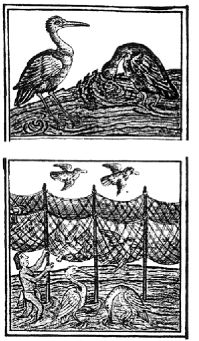

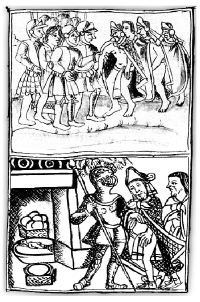

Pero

en el transcurso de la elaboración de esta obra Sahagún rebasó

esos objetivos. Los libros I a III forman el tratado más completo

de que disponemos sobre la religión y los dioses del panteón

mexicano, e incluyen una rica descripción de su calendario de fiestas

y una muestra de sus himnos rituales, más la famosa saga del encumbramiento

y caída de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl en la fabulosa

Tula. Los libros IV y V se refieren a la astrología y los agüeros.

El libro VI, uno de los más innovadores, que Sahagún pensó

como una suma de la retórica y la filosofía moral de los

mexicanos, es una recopilación de oraciones, exhortaciones y metáforas

que muestran la excelencia de la lengua naua. Contiene una selección

de los cantos de alabanza a los dioses y de los discursos que se hacían

en las ocasiones solemnes, como cuando se elegía un nuevo señor,

o se amonestaba a las hijas e hijos (Figs. 4 y 5). El libro VII registra

el mito del Quinto Sol y las fiestas que celebraban el ciclo de 52 años.

El libro VIII es un relato que reconstruye la historia de los reinos y

gobernantes de Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco y Huexutla (Figs.

3). El IX trata ampliamente las costumbres y negocios de los mercaderes

(Figs. 6 y 7). El X contiene una descripción detallada de los hombres

y mujeres mexicanos, de sus diferencias sociales y variedad de oficios,

de sus vicios y virtudes y se explaya en la definición de sus enfermedades

y medicinas (Figs. 8, 9 y 10). En el libro XI Sahagún incluyó

un sorprendente tratado de historia natural al que tituló "bosque,

jardín, vergel de la lengua mexicana". Aquí se encuentra

una minuciosa descripción de la fauna del Valle de México,

así como de la flora, los minerales, las aguas y la calidad de la

tierra. Por último, el libro XII contiene el extraordinario relato

de la conquista de México elaborado por los informantes de Tlatelolco,

que sintetiza en forma dramática la visión de los vencidos.

En fin, como lo declara el mismo Sahagún con su expresivo lenguaje:

Pero

en el transcurso de la elaboración de esta obra Sahagún rebasó

esos objetivos. Los libros I a III forman el tratado más completo

de que disponemos sobre la religión y los dioses del panteón

mexicano, e incluyen una rica descripción de su calendario de fiestas

y una muestra de sus himnos rituales, más la famosa saga del encumbramiento

y caída de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl en la fabulosa

Tula. Los libros IV y V se refieren a la astrología y los agüeros.

El libro VI, uno de los más innovadores, que Sahagún pensó

como una suma de la retórica y la filosofía moral de los

mexicanos, es una recopilación de oraciones, exhortaciones y metáforas

que muestran la excelencia de la lengua naua. Contiene una selección

de los cantos de alabanza a los dioses y de los discursos que se hacían

en las ocasiones solemnes, como cuando se elegía un nuevo señor,

o se amonestaba a las hijas e hijos (Figs. 4 y 5). El libro VII registra

el mito del Quinto Sol y las fiestas que celebraban el ciclo de 52 años.

El libro VIII es un relato que reconstruye la historia de los reinos y

gobernantes de Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco y Huexutla (Figs.

3). El IX trata ampliamente las costumbres y negocios de los mercaderes

(Figs. 6 y 7). El X contiene una descripción detallada de los hombres

y mujeres mexicanos, de sus diferencias sociales y variedad de oficios,

de sus vicios y virtudes y se explaya en la definición de sus enfermedades

y medicinas (Figs. 8, 9 y 10). En el libro XI Sahagún incluyó

un sorprendente tratado de historia natural al que tituló "bosque,

jardín, vergel de la lengua mexicana". Aquí se encuentra

una minuciosa descripción de la fauna del Valle de México,

así como de la flora, los minerales, las aguas y la calidad de la

tierra. Por último, el libro XII contiene el extraordinario relato

de la conquista de México elaborado por los informantes de Tlatelolco,

que sintetiza en forma dramática la visión de los vencidos.

En fin, como lo declara el mismo Sahagún con su expresivo lenguaje:

Es

esta obra como una red barredera para sacar a luz todos los vocablos de

esta lengua con sus propias y metafóricas significaciones y todas

sus maneras de hablar, y las más de sus antiguallas buenas y malas.

Es para redemir mil canas, porque con harto menos trabajo de lo que aquí

me cuesta podrán los que quisieren saber en poco tiempo muchas de

sus antiguallas y todo el lenguaje desta gente mexicana. Aprovechará

mucho toda esta obra para conocer el quilate desta gente mexicana [...]

Es

esta obra como una red barredera para sacar a luz todos los vocablos de

esta lengua con sus propias y metafóricas significaciones y todas

sus maneras de hablar, y las más de sus antiguallas buenas y malas.

Es para redemir mil canas, porque con harto menos trabajo de lo que aquí

me cuesta podrán los que quisieren saber en poco tiempo muchas de

sus antiguallas y todo el lenguaje desta gente mexicana. Aprovechará

mucho toda esta obra para conocer el quilate desta gente mexicana [...]

La versión indígena del Códice florentino

La segunda versión de esta historia es la de los indígenas y está escrita en náuatl con el alfabeto latino. Para aquilatar su verdadero valor se requiere una traducción completa de ella al español, que Sahagún no hizo y que ningún experto en la lengua náuatl ha emprendido hasta el momento. Pero aún sin esa traducción esta parte es un tesoro de la lengua y las tradiciones del mundo náuatl, el más grande repositorio del idioma de ese tiempo y un testimonio invaluable de la transformación que vivía la sociedad indígena en la segunda mitad del siglo XVI. Es sobre todo un testimonio precioso de la mentalidad indígena, de sus modos peculiares de registrar y transmitir el pasado y de sus reacciones y acomodos ante la invasión europea, pues debe recordarse que se escribe cuando apenas habían transcurrido tres décadas de la caída de Tenochtitlán. Es decir, el texto escrito en náuatl es una expresión directa de la cultura y la mentalidad de los mexicanos, no de Sahagún.

Una

de las aportaciones más significativas del Códice florentino

reside en su capacidad para recoger las tradiciones más íntimas

del pueblo naua acerca de sus orígenes, concepción del mundo

y valores morales. Estos textos, como lo declara con énfasis el

mismo Sahagún al referirse a la paternidad indígena de los

Huehuetlatolli, son obra de la gente naua, "porque lo que en este libro

está escrito no cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo,

ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que en él está.

Y todos los indios entendidos, si fueran preguntados, afirmarán

que este lenguaje es el propio de sus antepasados, y obras que ellos hacían.

Una

de las aportaciones más significativas del Códice florentino

reside en su capacidad para recoger las tradiciones más íntimas

del pueblo naua acerca de sus orígenes, concepción del mundo

y valores morales. Estos textos, como lo declara con énfasis el

mismo Sahagún al referirse a la paternidad indígena de los

Huehuetlatolli, son obra de la gente naua, "porque lo que en este libro

está escrito no cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo,

ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que en él está.

Y todos los indios entendidos, si fueran preguntados, afirmarán

que este lenguaje es el propio de sus antepasados, y obras que ellos hacían.

Son textos que transmiten una interpretación del pasado propia del pensamiento mesoamericano, como puede apreciarse en el libro XII del Códice florentino, que relata el dramático episodio de la conquista de México-Tenochtitlán. Así como la filosofía moral que expresan los cantos y discursos incluidos en el libro sexto establece una tensión con los valores occidentales, así también el relato de la conquista elaborado por los sabios de Tlatelolco crea una tensión inevitable con las versiones de los españoles sobre ese mismo acontecimiento. Este es uno de los rasgos más notables del Códice florentino: la inclusión de dos o más interpretaciones del mismo suceso, la coexistencia de la concepción indígena del pasado con la interpretación occidental. En el relato de la conquista de México contenido en esta obra el lector vive el drama de los vencidos relatando su derrota y también percibe la tensión que invade al escritor indígena cuando intenta explicar ese acontecimiento funesto con las categorías que antes habían servido para dar cuenta del dislocamiento sorpresivo del transcurrir histórico.

Los autores del relato de la conquista comienzan la narración de ese suceso jamás pensado ni previsto con un procedimiento típico de la concepción indígena para enfrentar el acontecimiento inesperado, los augurios. Así como habían registrado en sus antiguos anales que la destrucción de la legendaria Tollán-Teotihuacán fue precedida por una serie de malos presagios, y que el derrumbamiento de Tula y de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl había sido anticipado por augurios funestos, así también la trágica pérdida de México-Tenochtitlán fue pronosticada por signos malignos. Más adelante el texto se concentra en describir el estupor que causó en los indígenas el arribo de las gentes extrañas navegando en casas flotantes, y en narrar los ires y venires de los correos que llevaban noticias al atribulado señor de México.

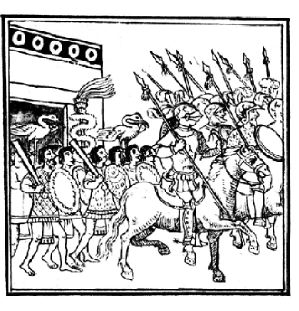

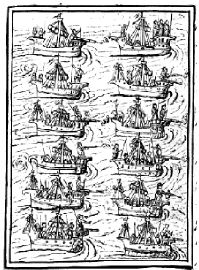

El

relato indígena de la conquista no sigue el molde antiguo de los

anales, pues adopta la forma europea de la crónica de acontecimientos

(res gestae). Es un relato centrado en el altépetl, que expresa

el punto de vista de los dirigentes del altéptl de Tlaltelolco.

En contraste con la crónica europea que exalta los actos heroicos

del individuo, y particularmente los de Hernán Cortés, el

relato indígena elogia a los defensores del altépetl. Cuando

encomia las acciones personales es porque éstas se traducen en una

defensa de la comunidad representada por el altépetl. Y además

conserva un sabor nativo inconfundible. Así, Hernán Cortés

es transfigurado en Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, el mítico

fundador de las dinastías aborígenes, el gobernante destronado

que prometió volver y recuperar su reino. El mismo matiz impregna

la narración que cuenta el azoro que suscitó en Motecuzoma

la llegada de los europeos a la costa, el envío de obsequios para

apaciguar a los supuestos dioses y la descripción de sus fisonomías:

"de cómo tenían las caras blancas y los ojos garzos, y los

cabellos rojos y las barbas largas, y de cómo venían algunos

negros entre ellos que tenían los cabellos crespos y prietos." (Fig.

11). O el asombrado relato de cómo se concertaban para la guerra:

"venían en gran multitud, en escuadrones con gran ruido y con gran

polvareda, y de lexos resplandecían las armas y causaban gran miedo

en los que miraban. Asimismo ponían gran miedo los lebreles que

traían consigo, que eran grandes. Tenían las bocas abiertas,

las lenguas sacadas, y carleando. Ansí ponían gran temor

en todos los que los vían" (Fig. 12).

El

relato indígena de la conquista no sigue el molde antiguo de los

anales, pues adopta la forma europea de la crónica de acontecimientos

(res gestae). Es un relato centrado en el altépetl, que expresa

el punto de vista de los dirigentes del altéptl de Tlaltelolco.

En contraste con la crónica europea que exalta los actos heroicos

del individuo, y particularmente los de Hernán Cortés, el

relato indígena elogia a los defensores del altépetl. Cuando

encomia las acciones personales es porque éstas se traducen en una

defensa de la comunidad representada por el altépetl. Y además

conserva un sabor nativo inconfundible. Así, Hernán Cortés

es transfigurado en Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, el mítico

fundador de las dinastías aborígenes, el gobernante destronado

que prometió volver y recuperar su reino. El mismo matiz impregna

la narración que cuenta el azoro que suscitó en Motecuzoma

la llegada de los europeos a la costa, el envío de obsequios para

apaciguar a los supuestos dioses y la descripción de sus fisonomías:

"de cómo tenían las caras blancas y los ojos garzos, y los

cabellos rojos y las barbas largas, y de cómo venían algunos

negros entre ellos que tenían los cabellos crespos y prietos." (Fig.

11). O el asombrado relato de cómo se concertaban para la guerra:

"venían en gran multitud, en escuadrones con gran ruido y con gran

polvareda, y de lexos resplandecían las armas y causaban gran miedo

en los que miraban. Asimismo ponían gran miedo los lebreles que

traían consigo, que eran grandes. Tenían las bocas abiertas,

las lenguas sacadas, y carleando. Ansí ponían gran temor

en todos los que los vían" (Fig. 12).

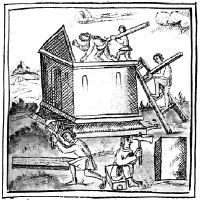

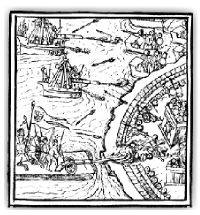

Este

relato nos ofrece entonces la visión indígena de la conquista.

Describe la angustia que se apoderó del espíritu de Motecuzoma,

el encuentro entre éste y Hernán Cortés como una rendición

anticipada del reino (Fig. 13), la matanza de la nobleza mexicana en el

recinto del Templo Mayor, la sublevación indígena y la crónica

de la derrota española, cuando Cortés y su hueste salieron

huyendo de la ciudad por la calzada de Tlacopan. El relato de los tlacuilos

de Tlatelolco es una pieza única, que integra las cualidades indígenas

del registro minucioso de los acontecimientos con las técnicas de

la narración europea. Su momento culminante es la descripción

del sitio de Tenochtitlán por las fuerzas de Cortés y sus

aliados aborígenes (Fig. 14), la construcción de los bergatines

que decidieron la batalla en el lago (Fig. 15) y los dramáticos

episodios que concluyeron con la prisión de Cuauhtémoc y

la pérdida de la ciudad (Fig. 16), en un paisaje de desolación

y estrago anímico sobrecogedores.

Este

relato nos ofrece entonces la visión indígena de la conquista.

Describe la angustia que se apoderó del espíritu de Motecuzoma,

el encuentro entre éste y Hernán Cortés como una rendición

anticipada del reino (Fig. 13), la matanza de la nobleza mexicana en el

recinto del Templo Mayor, la sublevación indígena y la crónica

de la derrota española, cuando Cortés y su hueste salieron

huyendo de la ciudad por la calzada de Tlacopan. El relato de los tlacuilos

de Tlatelolco es una pieza única, que integra las cualidades indígenas

del registro minucioso de los acontecimientos con las técnicas de

la narración europea. Su momento culminante es la descripción

del sitio de Tenochtitlán por las fuerzas de Cortés y sus

aliados aborígenes (Fig. 14), la construcción de los bergatines

que decidieron la batalla en el lago (Fig. 15) y los dramáticos

episodios que concluyeron con la prisión de Cuauhtémoc y

la pérdida de la ciudad (Fig. 16), en un paisaje de desolación

y estrago anímico sobrecogedores.

La versión pictográfica

Quizá

la tercera versión de la historia contenida en el Códice

florentino ha sido la más descuidada y la menos comprendida. Se

trata de la rica colección de ilustraciones que Sahagún encargó

especialmente a los tlacuilos indígenas. El escaso interés

que ha merecido quizá se explica porque las primeras ediciones de

la Historia general de las cosas de Nueva España no incluyeron el

material iconográfico y las posteriores apenas dieron una idea parcial

de su riqueza. De modo que sólo a partir de la edición facsimilar

del Códice florentino en 1979 se tuvo una idea del volumen e importancia

del material gráfico atesorado en esa obra. Los primeros estudios

basados en esta edición descubrieron con sorpresa la abundancia

del material gráfico que la recorre. Eloise Quiñones Keber

encontró que los Primeros memoriales incluyen 544 ilustraciones

y el Códice florentino la pasmosa cantidad de 1852. Quiñones

observó que estas imágenes están perfectamente integradas

al texto y que por eso puede concluirse que la elaboración de este

material fue de especial importancia para Sahagún. Él mismo

refiere que los informes que recibió de los sabios indígenas

se los dieron en forma de pinturas: "Todas las cosas que conferimos me

las dieron por pinturas, que aquélla era la escriptura que ellos

antiguamente usaban..."

Quizá

la tercera versión de la historia contenida en el Códice

florentino ha sido la más descuidada y la menos comprendida. Se

trata de la rica colección de ilustraciones que Sahagún encargó

especialmente a los tlacuilos indígenas. El escaso interés

que ha merecido quizá se explica porque las primeras ediciones de

la Historia general de las cosas de Nueva España no incluyeron el

material iconográfico y las posteriores apenas dieron una idea parcial

de su riqueza. De modo que sólo a partir de la edición facsimilar

del Códice florentino en 1979 se tuvo una idea del volumen e importancia

del material gráfico atesorado en esa obra. Los primeros estudios

basados en esta edición descubrieron con sorpresa la abundancia

del material gráfico que la recorre. Eloise Quiñones Keber

encontró que los Primeros memoriales incluyen 544 ilustraciones

y el Códice florentino la pasmosa cantidad de 1852. Quiñones

observó que estas imágenes están perfectamente integradas

al texto y que por eso puede concluirse que la elaboración de este

material fue de especial importancia para Sahagún. Él mismo

refiere que los informes que recibió de los sabios indígenas

se los dieron en forma de pinturas: "Todas las cosas que conferimos me

las dieron por pinturas, que aquélla era la escriptura que ellos

antiguamente usaban..."

Antes que Sahagún, Olmos, Tovar y Motolinía habían reconocido la importancia de las pictográficas indígenas y las recopilaron, se esforzaron en conservarlas y las usaron en la composición de sus obras. Pero entre los europeos interesados en indagar la historia de los indígenas Sahagún es el primero en otorgarle a las pictografías una importancia excepcional y en incorporarlas en gran escala en su propia obra. Como observa Eloise Quiñones, el corpus de imágenes reunido por Sahagún no tiene rival entre las obras pictográficas elaboradas en el siglo XVI.

Las imágenes que pueblan el Códice florentino relatan en forma plástica una historia diferente a la que narra el texto náuatl y el texto escrito en español. Es verdad que siguen el modelo de las antiguas pictografías, cuyo objetivo era representar mediante una figura el acontecimiento central que se quería fijar en la memoria, el cual luego era explicado oralmente a un auditorio más amplio. Sin embargo, en la situación colonial en que se escribe el Códice florentino las imágenes ya no tienen esa fuerza primigenia y aparecen más bien como ilustraciones del texto. Sabemos incluso que primero se escribió el texto y luego se pintaron las imágenes, un procedimiento impensable en la antigüedad prehispánica. Se observa asimismo que estas pinturas son de menor calidad que las estampadas en los antiguos códices. Se trata, como señalan los expertos, de imágenes ya contaminadas por la tradición iconográfica europea, como el sombreado o la perspectiva. Los tlacuilos indígenas usaron plumas, tintas y papel europeos par componer sus imágenes y el texto. En varias imágenes los tlacuilos denotan un grado avanzado de occidentalización, como cuando pintan paisajes o escenarios urbanos que parecen copiados de grabados europeos.

Además

de incorporar técnicas europeas el Códice florentino introduce

temas ajenos a la tradición indígena. Como se recordará,

los asuntos centrales de los códices prehispánicos eran la

creación del cosmos, el origen de los seres humanos, la fundación

del reino y la crónica de las hazañas realizadas por los

gobernantes. En la representación de estos acontecimientos las figuras

prominentes eran los dioses y los gobernantes. En cambio, en las pinturas

solicitadas por Sahagún ocupan un lugar destacado las imágenes

dedicadas a representar la vida cotidiana: las mujeres y los hombres ordinarios

(los maceuales), los niños y los artesanos, así como las

sencillas tareas del campesino y los oficios de toda índole, desde

los muy refinados hasta los más humildes.

Además

de incorporar técnicas europeas el Códice florentino introduce

temas ajenos a la tradición indígena. Como se recordará,

los asuntos centrales de los códices prehispánicos eran la

creación del cosmos, el origen de los seres humanos, la fundación

del reino y la crónica de las hazañas realizadas por los

gobernantes. En la representación de estos acontecimientos las figuras

prominentes eran los dioses y los gobernantes. En cambio, en las pinturas

solicitadas por Sahagún ocupan un lugar destacado las imágenes

dedicadas a representar la vida cotidiana: las mujeres y los hombres ordinarios

(los maceuales), los niños y los artesanos, así como las

sencillas tareas del campesino y los oficios de toda índole, desde

los muy refinados hasta los más humildes.

La crónica mestiza

Así, al constatar que en la misma obra conviven una historia narrada por los indígenas en lengua náuatl, la versión de Bernardino de Sahagún escrita en castellano y la historia relatada en imágenes por los tlacuilos indígenas con técnicas propias mezcladas con las europeas, caemos en la cuenta que el Códice florentino es un texto híbrido, la más grandiosa crónica mestiza escrita en la Nueva España y uno de los libros más originales producidos por el ingenio humano.

El

Códice florentino es el descubrimiento de una civilización

extraña por una mente excepcionalmente comprensiva. Tan extraña

y atractiva resultó esa cultura para el observador europeo que progresivamente

lo seduce y lo lleva a construir una imagen que ambicionó capturar

sus legados sustantivos. Desde sus orígenes esta empresa es una

mixtura de dos culturas, atravesada por la tensión que destilan

los dos polos que la nutren. Sahagún aprende la lengua náuatl

y por este medio privilegiado conoce una de las culturas indígenas

más antiguas de Mesoamérica. Y para recoger la riqueza de

esa civilización no encuentra mejor recipiente que el formato enciclopédico

diseñado por Plinio o los compiladores medievales del saber antiguo.

El cuestionario que discurre para penetrar en el pensamiento náuatl

es también un artefacto occidental, como lo son sus categorías

para clasificar las cosas divinas, humanas y naturales, y todo el armazón

teórico y técnico que nutre su indagación.

El

Códice florentino es el descubrimiento de una civilización

extraña por una mente excepcionalmente comprensiva. Tan extraña

y atractiva resultó esa cultura para el observador europeo que progresivamente

lo seduce y lo lleva a construir una imagen que ambicionó capturar

sus legados sustantivos. Desde sus orígenes esta empresa es una

mixtura de dos culturas, atravesada por la tensión que destilan

los dos polos que la nutren. Sahagún aprende la lengua náuatl

y por este medio privilegiado conoce una de las culturas indígenas

más antiguas de Mesoamérica. Y para recoger la riqueza de

esa civilización no encuentra mejor recipiente que el formato enciclopédico

diseñado por Plinio o los compiladores medievales del saber antiguo.

El cuestionario que discurre para penetrar en el pensamiento náuatl

es también un artefacto occidental, como lo son sus categorías

para clasificar las cosas divinas, humanas y naturales, y todo el armazón

teórico y técnico que nutre su indagación.

El Códice florentino nace con el propósito de ilustrar a los frailes predicadores sobre la naturaleza de la cultura indígena. Pero el azoro que produjo en Sahagún el conocimiento de los valores que sustentaban esa cultura pronto dejó atrás esa meta. La admiración que le despierta la cultura indígena lo empuja a colectar nuevas informaciones sobre sus orígenes, formas de gobierno, educación, filosofía y principios morales, hasta que su empresa adquiere tales dimensiones que no se encuentra ejemplo semejante en la historia occidental. Así, la compulsión de propagar el cristianismo obliga a los frailes a indagar las tradiciones indígenas y, a su vez, el conocimiento de ese legado enamora a los padres y aviva su interés por el otro. Esta contradicción envuelve la obra de Sahagún y alimenta la tensión que la recorre. En contraste con Andrés de Olmos, Juan de Tovar, Motolinía o Diego Durán, quienes también se sintieron compelidos a estudiar el sustrato íntimo de la cultura indígena, Sahagún se reconoce incapaz de interpretar por sí mismo ese mundo extraño. Desde su llegada al país Sahagún había sido educado por indígenas expertos en sus antiguas tradiciones, de modo que en notable contraste con los cronistas que le antecedieron llegó a la conclusión de que deberían ser indígenas los relatores de su propia historia, pues nadie más la conocía mejor.

En

Tepepulco, en Tlatelolco, en la ciudad de México y en donde quiera

que llega a laborar, Sahagún reúne a los indígenas

poseedores de la antigua sabiduría, establece un diálogo

con ellos, les explica los asuntos que quiere conocer y les proporciona

el papel, las pinturas y las técnicas para que plasmen sus respuestas

tanto en el náuatl escrito con el alfabeto latino como en sus antiguas

pictografías. Y escucha, recibe nuevas informaciones sobre asuntos

que ignoraba, se asombra con la riqueza metafórica de la lengua

naua y queda sorprendido al ver cómo los indígenas despliegan

sus códices y le desvelan hechos que ignoraba o no había

podido comprender.

En

Tepepulco, en Tlatelolco, en la ciudad de México y en donde quiera

que llega a laborar, Sahagún reúne a los indígenas

poseedores de la antigua sabiduría, establece un diálogo

con ellos, les explica los asuntos que quiere conocer y les proporciona

el papel, las pinturas y las técnicas para que plasmen sus respuestas

tanto en el náuatl escrito con el alfabeto latino como en sus antiguas

pictografías. Y escucha, recibe nuevas informaciones sobre asuntos

que ignoraba, se asombra con la riqueza metafórica de la lengua

naua y queda sorprendido al ver cómo los indígenas despliegan

sus códices y le desvelan hechos que ignoraba o no había

podido comprender.

La concurrencia de dos culturas divergentes es la fuerza que anima esta obra. Sahagún escribe en español su gran enciclopedia de la antigua cultura indígena basado en los datos proporcionados por sus informantes, desde su perspectiva occidental. Pero no superpone su voz a la de los relatores indígenas, pues éstos expresan su propia interpretación en náuatl y a través de sus pinturas. Como advierte Tzvetan Todorov, Sahagún respeta la versión náuatl de sus informantes y se abstiene de emitir juicios de valor en la traducción que hace de las partes más espinosas del texto, como son las que se refieren a la religión y los sacrificios humanos. Estas características de la manufactura del Códice florentino indican que no hay base para afirmar que los autores de esta obra son exclusivamente los colaboradores indígenas de Sahagún, o en el otro extremo, que se trata del libro de un autor único: Bernardino de Sahagún.

Quizá el rasgo más singular del Códice florentino es la presencia masiva de la lengua náuatl vertida al alfabeto latino y la autenticidad que recorre el discurso indígena. En un acto sin precedentes, un representante del grupo conquistador solicitó a la élite cultural de los vencidos escribir en su propia lengua un tratado completo sobre los orígenes, las tradiciones y la religión de su nación. Los sabios de Tepepulco, Tlaltelolco y Tenochtitlán sin duda resintieron las naturales tensiones padecidas por quienes enfrentaron al inesperado reto de explicar sus propias tradiciones a sus dominadores, pero aceptaron ese desafío y escribieron páginas invaluables sobre sus orígenes e identidades. Sahagún no estuvo de acuerdo con todas las interpretaciones suscritas por sus colaboradores indígenas, pero hasta donde sabemos no las censuró ni las suprimió. Tampoco las pasó por alto. En la versión española del texto indígena refutó una a una las referencias a los dioses y la religión que consideró contrarias a la fe cristiana.

Ninguna otra obra entonces ni más tarde encerró en sus páginas con igual liberalidad la sorprendente confluencia de dos tradiciones culturales contrapuestas, ni recogió con tal vigor el drama del primer entrelazamiento entre la antigua cultura indígena y la civilización occidental. Tiene la rara condición de hospedar en el mismo recipiente dos concepciones del mundo extrañas y contradictorias y de ser a la vez el primer mortero donde empezaron a entremezclarse esas tradiciones y a forjar una nueva realidad, una historia mestiza.