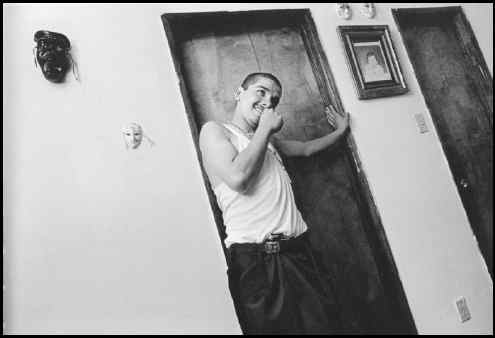

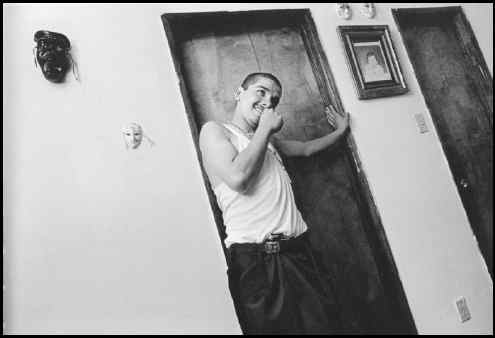

Popeye, de Evergreen

Popeye jugetea con Egor

Muchos ríos que cruzar todavía

Eugenio Bermejillo

El Congreso Nacional Indígena

(CNI) tiene sus orígenes en la amplia convocatoria del Ejército

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para asistir como participantes

directos en la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas de los diálogos

de paz en San Andrés Sacamch'en.

Poner en primerísimo lugar el reconocimiento

de esos derechos es una marca de nacimiento del cni. Parte medular de su

programa ha sido la lucha a favor del cumplimiento de los acuerdos resultantes

y por el pleno ejercicio de los derechos ahí consignados. San Andrés

marca el fracaso del esquema previo de negociación desarrollado

en la catedral de San Cristóbal Las Casas y basado en un ofrecimiento

de servicios sociales y apoyos productivos (que algunos calificaron de

generoso). En el nuevo esquema de diálogo se buscó un acuerdo

fundado en el reconocimiento de derechos. Así, no es casualidad

que la corriente del movimiento indígena agrupada en torno al CNI

haya planteado basar sus relaciones con la sociedad nacional y el Estado,

en el reconocimiento del derecho que corresponde a todo pueblo por el sólo

hecho de serlo: la libre determinación.

El CNI ha encontrado como interlocutores

naturales a otros sectores sociales; sin embargo, hasta ahora no ha entablado

diálogo con el gobierno, ni con ninguna dependencia de éste.

Oportunidades e invitaciones no han faltado, tampoco situaciones en las

que, ante una emergencia, se planteó entrevistarse con un funcionario

federal. (Por ejemplo, una organización solicitó la gestión

del CNI ante el encarcelamiento injusto de dirigentes locales). Sin embargo,

nunca se ha dado el consenso sobre una relación directa con representantes

del Estado.

A diferencia de la mayoría de las

organizaciones indígenas, el CNI no es una instancia gestora. Es

de sobra conocido que la gestión ha sido la base operativa del corporativismo,

presente no sólo en el que fuera el partido de Estado, sino también

en los de oposición. Existe otra gestión no corporativa en

la que se crea un frente común para exigir demandas, que al ser

presentadas en conjunto evitan presiones, malos manejos y compromisos espurios.

El CNI ha escogido no hacer ningún tipo de gestión.

Esta instancia de organización indígena

ha servido como referente nacional para consensar y condensar grandes líneas

de acción. Desde sus primeros días, los representantes de

las organizaciones que lo integran, determinaron que más que una

organización, fuese un espacio de encuentro.

Una frase, que constantemente surge en sus

reuniones, resume el carácter que las organizaciones participantes

le ha querido imprimir a su estructura interna: "Somos red cuando estamos

separados, somos asamblea cuando estamos juntos". Esta fórmula marca

dos empeños: primero, cualquier organización o miembro integrante

puede (y debe) proponer y encabezar iniciativas; segundo, las decisiones

colectivas se toman de manera similar a la usada en los gobiernos indígenas

tradicionales: la asamblea comunitaria, que requiere del consenso para

actuar.

Una organización de este tipo, que

no ha querido construir una dirección centralizada, exige comunicación

eficiente y gran confianza entre sus miembros. Organizados bajo estos principios,

no ha sido fácil actuar con la rapidez que ha requerido el movimiento

indígena en estos años. Si bien estas bases de organización

interna han garantizado que el cni conserve cierto nivel democrático,

han sido frecuentes los vacíos de dirección que impiden la

incorporación más rápida de otras organizaciones y

limitan una presencia constante y oportuna ante la opinión pública.

Ha sido lento el desarrollo de instancias

regionales del propio CNI, tarea que fue asumida como prioritaria en varias

sesiones de su Congreso. Ha faltado agudeza para descubrir en las luchas

indias, nuevas y tradicionales, la concreción enriquecida de lo

que se defendió frente a los representantes gubernamentales en San

Andrés. No se han podido generar estrategias para enfrentar muchos

de los problemas que hoy afectan a las comunidades indígenas y campesinas:

la contrareforma agraria, la defensa y manejo de sus recursos naturales

y el chantaje político sobre la base de los programas sociales del

Estado.

Aun con estas limitaciones, el CNI ha tenido

logros importantes. Contribuyó de manera destacada en la polémica

nacional sobre derechos indígenas en 1997 y 1998. En la historia

de la discusión sobre temas constitucionales, esta polémica

ha sido excepcional por la calidad de algunos de sus argumentos y por la

diversidad de los que participaron en ella.

No fue durante la negociación de

la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas, ni cuando el gobierno

festejó el primer acuerdo con los indígenas zapatistas; fue

cuando se exigió el cumplimiento de lo pactado que se desató

la polémica. Entonces surgieron voces que, desde una base de racismo,

argumentaron en contra de los derechos indios. En ambos lados de la trinchera

participaron indios y no indios. Cada uno de los argumentos en contra de

reformar la Constitución, en el sentido pactado en San Andrés,

fue rebatido y desmontado hasta su esencia legalista, conservadora y etnocentrista.

Incluyendo aquellos que planteaban, desde los pueblos indios, que sin el

previo decreto de instancias regionales ad hoc, cualquier reconocimiento

de la libre determinación, derivaría en una seudoautonomía.

Por supuesto que esta polémica no

desterró la intolerancia, pero cambió para siempre los términos

de los debates públicos sobre los derechos indígenas; hoy

el racismo ya no puede expresarse en los términos tan vulgares con

los que solía manifestarse.

Esta polémica (y lo mismo puede decirse

de los propios Acuerdos de San Andrés) se debe a la existencia de

una dirigencia india capaz de darle un cuerpo conceptual a las demandas

de sus pueblos y comunidades. A diferencia de otros tiempos en los que

la dirigencia de los movimientos indígenas estaba conformada por

maestros, ahora ha destacado, entre su gran diversidad, una generación

de abogados indios que se planteó la carrera de leyes para litigar

asuntos de tierras y sacar a "compas" de la cárcel; para ellos el

brinco a la teoría constitucional fue natural.

Ha pasado mucha agua por el río del movimiento

indio desde que se firmaron los Acuerdos de San Andrés. Hace tiempo

que la terquedad en exigir su cumplimiento va acompañada de intentos

cada vez más audaces por reinventar en los hechos el universo que

designa la frase "libre determinación": por acá una lucha

encaminada a la reconquista plena del territorio indígena, por allá

una policía comunitaria armada a contrapelo de la represión

uniformada, por todas partes ensayos culturales y educativos, incluso municipios

autónomos construidos en plena guerra. Estos y muchos otros ejemplos

trascienden el mero reconocimiento de derechos.

Sin más apoyos que la voluntad de

sus integrantes y, ocasionalmente, colectas entre la sociedad civil, el

CNI ha creado un espacio de diálogo propio de los pueblos indígenas;

ha comprobado que no son necesarios cargos públicos, ni estar en

las nóminas gubernamentales para hacerlo; es más, el caminar

de la amplia franja del movimiento indígena que tiene como referente

al CNI, indica que estos elementos pueden trabajar en contra de la apertura

de espacios de encuentro.

Popeye, de Evergreen

Popeye jugetea con Egor