La Jornada Semanal, 9 de julio del 2000

Agustín Escobar Ledesma

(extranjeros en su tierra)

Los ñañho de Tultepec

Los señores capitalinos que pasan en

sus coches por la caseta de cobro de la autopista

Tepozotlán-Palmillas, tal vez hayan visto alguna vez y por

descuido a los ñañho que venden artesanías y

tejidos, mientras sus niños piden limosna y refrescos o

chicles. Estos mendigos y artesanos son descendientes de los

dueños de estas tierras, hablan su lengua (para algunos de

ellos, el español es una segunda lengua) y, por lo mismo, su

visión del mundo es diferente a los del "Stratus" que les

dieron un chicle y restos de una torta de jamón. Artistas,

industriosos, desasosegados, pacientes, humillados y ofendidos, los

ñañho son objeto de la atención y el afecto de

Agustín Escobar, antropólogo humano que escribe

con sencilla maestría y sabe dar testimonio.

El río pasa, pasa:

nunca cesa.

El viento pasa, pasa:

nunca cesa.

La vida pasa, pasa:

no regresa.Canción otomí

San Ildefonso Tultepec es una población situada a

veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de

Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre

múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a

principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser

convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las

románticas noches de la Ciudad Luz.

San Ildefonso Tultepec es una población situada a

veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de

Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre

múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a

principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser

convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las

románticas noches de la Ciudad Luz.

La antropóloga Lydia van de Fliert consigna en

El otomí en busca de la vida que, según la

tradición oral de la comunidad, Tultepec fue fundado entre 1521

y 1531, y que en 1879 unos criollos se asentaron en la hacienda La

Muralla, llevando consigo una imagen de San Ildefonso y, a partir de

ese momento, el santo se convirtió en el patrón.

San Ildefonso Tultepec es una de las cien comunidades

indígenas del estado de Querétaro, con idioma y

costumbres propias. Tiene una población estimada en quince mil

personas, casi la misma cantidad que Santiago Mezquititlán,

seguida por San Miguel Tlaxcaltepec, también pertenecientes a

Amealco.

Las comunidades indígenas de este municipio

concentran los mayores índices de marginación, pobreza,

desnutrición, analfabetismo, alcoholismo,

etcétera. Según la investigación de Alfonso Serna

Jiménez, La migración en la estrategia de la vida

rural, las oleadas migratorias otomíes se han incrementado

a partir de 1984, cuando llegó a Tultepec la carretera de

asfalto. Las tierras para la agricultura son insuficientes por los

históricos despojos del territorio comunal por parte de

hacendados, caciques y mestizos, así como por el crecimiento

demográfico, lo que ha llevado a los integrantes de esta

cultura de origen milenario a buscar formas de subsistencia fuera de

la comunidad.

El águila, la serpiente y el nopal

Hace cuarenta años, entre los niños

mestizos de Querétaro, principalmente de la región

semidesértica, subsistía un juego con referencias a la

gran México-Tenochtitlan. En la recreación, los infantes

convertían una de sus manos en garra de águila para

posarla en la cabeza de alguno de sus descuidados compañeros

mientras hacía el siguiente interrogatorio: "ƑDónde

se paró el águila?", preguntaba el primero. "šEn un

nopal!", respondía el infante que se quedaba quieto, con la

garra posada sobre su cabeza. "ƑCuántas tunas se

comió?", inquiría nuevamente el de la garra. Finalmente

el otro niño debía decir cualquier cantidad (entre

menos, mejor) ya que por cada "tuna" le clavaban las uñas en el

cráneo.

Hay otra referencia que nos remite al pasado

mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en

el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente

todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el

de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres

originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el

centro de México después del pueblo otomí. Esto

se relaciona con el hecho de que los otomíes de

Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y

Soustelle explica que monda o bonda es una especie de

tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice

Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:

anbondo amadezänä, donde zänä

significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad

de la luna". La confirmación del nombre de la capital la

encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un

nopal cuya característica principal es ser el primero de la

temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas

que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con

el nombre de bondothe o bondotha.

Hay otra referencia que nos remite al pasado

mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en

el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente

todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el

de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres

originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el

centro de México después del pueblo otomí. Esto

se relaciona con el hecho de que los otomíes de

Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y

Soustelle explica que monda o bonda es una especie de

tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice

Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:

anbondo amadezänä, donde zänä

significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad

de la luna". La confirmación del nombre de la capital la

encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un

nopal cuya característica principal es ser el primero de la

temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas

que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con

el nombre de bondothe o bondotha.

Medicina

En el siglo xvi, Francisco Ramos de Cárdenas,

escribano público de su majestad, en la Relación de

Querétaro dejó constancia de una planta que

produce:

una flor morada pequeña

que en la lengua otomí se llama natehee y en mexicana

tlatlazistly que quiere decir "yerba de tos". Usan de ella los

otomíes dando el zumo para la tos. Es yerba de tanta virtud que

cualquier herida por muy grande que sea se cura con ella y tiene

virtud de digerir, mundificar, encarnar y cicatrizar [...] Yo

curé a un hombre español de una herida penetrante en los

pechos de una puñalada, y por faltar las cosas necesarias para

jeringarle la herida le jeringué con el zumo de esta yerba e

hizo tan grande efecto que con tener mucha sangre apostemada en el

fondo del pecho, y con ser pequeña la

herida, alta y torcida, por ella misma evacuó tan

maravillosamente que se atribuyó a cosa milagrosa y luego se le

quitó el accidente y quedó sano.

En la práctica de la medicina tradicional, a decir

de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el

complejo mágico-religioso de los otomíes. En San

Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con

productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades

de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y

las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,

histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa

enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,

mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor

caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en

otomí recibe el nombre de u'jitio).

En la práctica de la medicina tradicional, a decir

de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el

complejo mágico-religioso de los otomíes. En San

Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con

productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades

de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y

las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,

histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa

enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,

mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor

caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en

otomí recibe el nombre de u'jitio).

Existen parteros, sobadores, chupadores (que succionan la

parte afectada para extraer el mal que aqueja al paciente), hueseros,

hierberos y especialistas en limpias.

El síntoma del mal aire es cuando "los ojos

se ponen llorosos, como lucecitas". El mal se cura con una limpia que

consiste en el jumazo (derivado de humo o humazo). Se quema en

las brasas pirul, romero, plumas de guajolote, cuerno de res, lana

puerca (de borrego negro y sin lavar), un pedazo de quesquémetl

y copal. El paciente debe aspirar el humo. Los curanderos

también tienen un remedio para combatir la adicción a la

Coca Cola (zi koka), que se ha convertido en un verdadero

problema de salud pública. El alivio consiste en beber una

infusión de hierbabuena y flores de cincollaga,

además de tomar baños del mismo cocimiento durante

varias semanas para anular los deseos de ingerir esta "agua negra con

burbujas".

La mayoría de las enfermedades de los

indígenas de Amealco están asociadas a la

desnutrición. Los curanderos y los dos médicos

alópatas que brindan atención a la comunidad coinciden

en recomendar a sus pacientes que, para prevenir cualquier tipo de

enfermedad, deben comer bien, indicación que casi nadie cumple

por las condiciones de ultra pobreza. Los de esta comunidad son los

índices de mortalidad más altos del estado de

Querétaro, y en ella se cree que los remolinos o tornados son

causados por las ánimas de las mujeres muertas en parto y, en

general, por los fallecidos de manera violenta: ahorcados,

acuchillados, baleados o atropellados por algún

automóvil. Las ánimas bajan del cielo en los

torbellinos, causando estragos en el mundo.

Matarrata

Entre los otomíes, el alcoholismo es un grave

problema de salud pública que se remonta a la época de

la Colonia. En La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales

otomíes, Jaques Galinier menciona lo siguiente:

En la época colonial, por medio de las bebidas

embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de

sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de

reacción afectiva ante la agresión cultural, la

dominación política, económica, religiosa de que

son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque

estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la

Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al

parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la

embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias

rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros

días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos

de los hombres y su sentido sagrado.

En la época colonial, por medio de las bebidas

embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de

sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de

reacción afectiva ante la agresión cultural, la

dominación política, económica, religiosa de que

son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque

estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la

Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al

parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la

embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias

rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros

días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos

de los hombres y su sentido sagrado.

Evaristo Bernabé Chávez, oriundo de

Tultepec, profesor bilingüe y traductor del Instituto

Lingüístico de Verano, menciona que tan sólo en el

barrio de Yospí, semanalmente se consumen 200 litros de un

popular aguardiente conocido como matarrata por sus

devastadores efectos. El aguardiente, barato y de ínfima

calidad, es expendido sin ningún control en las tiendas de

abarrotes de los mestizos, a los que les reporta jugosas

ganancias.

Caminito de la escuela

En una ponencia presentada en el Segundo Encuentro

Internacional de Promotores de Cultura Popular de América

Latina y el Caribe, realizado en la ciudad de Querétaro en

abril de 1997, el director general de Educación Indígena

afirmó que el idioma otomí era aprendido por los

niños indígenas de Amealco como un segundo idioma, que

no nacían mamándolo, que primero aprendían

español y después otomí.

La realidad es otra: casi la mitad de la población

es monolingüe en otomí. El fenómeno migratorio ha

obligado a los indígenas a aprender el español, como

forma de sobrevivencia en las ciudades a las que llegan a vender

artesanías, chicles, etcétera, o a pedir limosna. El

sistema de educación bilingüe en Tultepec, al igual que en

el resto del estado y del país, ha sido un fracaso. Las aulas

han sido el sitio más eficaz para acabar con los idiomas

autóctonos.

Los banqueros

Francisco Ramos de Cárdenas calificó

así a los otomíes:

En el trabajo son flojos aunque

en comparación de las otras naciones de esta tierra son

más trabajadores. Son más aplicados a labores del campo

que otra cosa, aunque lo que hacen es con tanto espacio y flema que

sale más labor de un español en un día que de

diez de éstos en dos.

Las viviendas indígenas de Amealco son construidas

con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de

tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos

del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que

tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos

son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra

apisonada.

Las viviendas indígenas de Amealco son construidas

con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de

tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos

del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que

tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos

son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra

apisonada.

En las inmediaciones de San Ildefonso existen bancos de

sillar en los que trabajan alrededor de 400 personas entre

niños, niñas, jóvenes y adultos. Los infantes

trabajan después del horario de clases, aunque algunos de plano

han abandonado la escuela para laborar de ocho de la mañana a

cinco de la tarde, de lunes a sábado. Esta actividad, que

tradicionalmente se realizaba de manera rudimentaria, cortando los

bloques con zapapico y pala, fue tecnificada. Hace seis años

que Alianza para el Campo proporcionó crédito para la

compra de máquinas cortadoras, que fueron adquiridas

principalmente por mestizos.

Los Vázquez iniciaron un cacicazgo hace cuarenta

años, cuando uno de sus integrantes duró treinta

años de delegado municipal. El principio fue la venta de

alcohol y pulque, introducidos de contrabando desde el estado de

Hidalgo; luego se hicieron de camiones. Hace algunos años

monopolizaron la extracción del sillar, explotándolo de

manera intensiva para crear sobreoferta, con lo que hicieron quebrar a

los pequeños banqueros indios que no contaban con el capital

suficiente para explotar y comercializar los bloques; los

otomíes se vieron en la necesidad de vender los bancos o la

producción a los acaparadores, quienes con su flotilla de

camiones llevan el producto a las ciudades de Toluca, San Juan del

Río, Querétaro, Atlacomulco, Puebla, San Luis

Potosí, Cuernavaca y México, entre otras.

De la misma manera que en el siglo xvi lo hizo Ramos de

Cárdenas, los Vázquez y los escasos mestizos de Tultepec

justifican la explotación a la que someten a los

indígenas:

Son unos malgastados, en las fiestas echan la casa por la

ventana. Compran chínguere, flores, cuetes, ceras. Hacen unas

grandes comilonas en las que se gastan un dineral. Siempre

están endeudados en las tiendas ya que si tienen cinco pesos se

gastan diez. En cambio, nosotros si tenemos cinco pesos gastamos dos y

ahorramos tres, somos ahorrativos, ellos no. Es por eso que tenemos

más recursos y dinero.

En promedio, cada peón extrae veinticinco bloques

de sillar al día. Los banqueros pagan a dos pesos la pieza que

venden a un precio que va de seis a quince pesos. "No les pagamos

más porque no saben guardar el dinero", dicen socarronamente

los mestizos, además de quejarse de que en la época de

fiestas los trabajadores abandonan los bancos; lo que no saben es

qué decir cuando se les pregunta sobre las prestaciones

sociales de los peones.

El barro

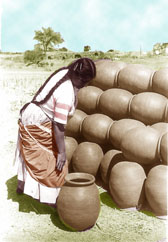

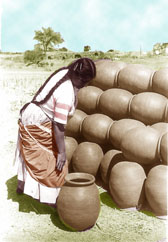

En el taller de alfarería de Alberto Morales

Doroteo y Saturnina Bartolo Lucas, a la entrada de San Ildefonso

Tultepec, a la orilla de la carretera, descansan sonrientes soles de

colores y lunas llenas de gracia, acompañadas de ollas,

cántaros, macetas y cazuelas creadas a cuatro manos. Mientras

Alberto, monolingüe en otomí, trabaja sin cesar en el

pequeño torno de madera, Saturnina, sin dejar de moldear nuevos

soles y lunas, informa de las condiciones de su trabajo creativo:

"Aquí no tenemos electricidad, agua potable ni drenaje. El agua

para lavar ropa y para el barro la acarreamos de un río que

pasa cerca de aquí, la de tomar la sacamos de una fosa. La

tierra la compramos por metro con los camiones de

volteo. También compramos cargas de leña que los

arrieros traen en burro para cocer las figuras de barro en el

horno. También compramos pinturas y brochas para colorear

macetas, lunas, vírgenes, soles y floreros."

En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño

hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega

con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,

quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin

ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,

sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.

En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño

hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega

con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,

quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin

ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,

sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.

"Con lo que vendemos apenas nos alcanza para

comer. Nosotros no queremos salir de Tultepec porque las ciudades son

muy peligrosas. Aquí viene la gente de otros lugares a comprar

las ollas, llenan sus camionetas y se las llevan. Otras personas de

aquí mismo también vienen a comprar para llevarlas a

vender fuera. Antes, cuando no había carretera la gente cargaba

las ollas en mecapal para sacarlas. Ahora hay algunas personas que han

dejado de hacer cántaros, comales, ollas y cazuelas para

especializarse en la hechura de figuras decorativas: rosarios,

kioscos, cúpulas de iglesias y casas en miniatura."

Penélope

Aquí no existe una sola mujer que no sepa tejer o

bordar. Niñas, adolescentes, adultas y ancianas tejen sin

cesar. Miles de manos se mueven diestramente con agujas, ganchos e

hilos en la manufactura de servilletas, manteles, bolsas, morrales,

monederos, carpetas, etcétera. No importa si el padre

está ausente o si el marido fue a enfrentarse a la vida en

desigual combate, las mujeres no paran de tejer de día y de

noche. La actividad sólo tiene punto de comparación con

las laboriosas arañas que, aunque les destruyan el tejido,

reinician su labor hasta el fin de sus días.

Una primorosa servilleta se lleva seis pesos en materia

prima; los acaparadores la pagan a diez pesos. La "ganancia" neta es

de cuatro pesos, dos por cada día de trabajo. Ante esta

situación, algunas de las mujeres se aventuran con sus tejidos

y bordados a las ciudades de Amealco, San Juan del Río,

Querétaro y México. Las más osadas viajan a

Morelia, Guadalajara y Puerto Vallarta a ofrecer sus coloridos tejidos

con motivos prehispánicos a los turistas, si son extranjeros

mejor, ya que pagan en dólares.

La supercarretera

Antonia tiene doce años de edad y cursa el sexto

año de primaria. Le gustan los puentes vacacionales y los fines

de semana porque le representan la oportunidad de hacerse de unos

cuantos pesos. Recorre sesenta kilómetros en autobús

para arribar a la caseta de cuota de Palmillas, en la carretera

México-Querétaro. Ahí aprovecha la baja velocidad

de los cientos de automóviles para ofrecer chicles, dulces,

servilletas tejidas, rosarios y otras artesanías de barro. Va

de un vehículo a otro enfundada en su llamativa falda verde y

blusa blanca de mangas largas con florecitas azules. Sobre su negra

cabellera un albo sombrero masculino de lona le protege de los

inclementes rayos solares, que rebotan de la carretera,

metiéndose entre sus zapatos de hule, ante el disimulo de la

soldadesca que resguarda la garita.

Al igual que Antonia, decenas de niñas,

niños, ancianas y mujeres con bebé envuelto en un rebozo

y cargado en la espalda, aletean en busca de la vida, como mariposas a

la vera del negro río de asfalto que nunca cesa.

San Ildefonso Tultepec es una población situada a

veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de

Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre

múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a

principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser

convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las

románticas noches de la Ciudad Luz.

San Ildefonso Tultepec es una población situada a

veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de

Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre

múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a

principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser

convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las

románticas noches de la Ciudad Luz.

Hay otra referencia que nos remite al pasado

mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en

el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente

todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el

de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres

originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el

centro de México después del pueblo otomí. Esto

se relaciona con el hecho de que los otomíes de

Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y

Soustelle explica que monda o bonda es una especie de

tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice

Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:

anbondo amadezänä, donde zänä

significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad

de la luna". La confirmación del nombre de la capital la

encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un

nopal cuya característica principal es ser el primero de la

temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas

que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con

el nombre de bondothe o bondotha.

Hay otra referencia que nos remite al pasado

mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en

el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente

todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el

de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres

originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el

centro de México después del pueblo otomí. Esto

se relaciona con el hecho de que los otomíes de

Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y

Soustelle explica que monda o bonda es una especie de

tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice

Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:

anbondo amadezänä, donde zänä

significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad

de la luna". La confirmación del nombre de la capital la

encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un

nopal cuya característica principal es ser el primero de la

temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas

que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con

el nombre de bondothe o bondotha.

En la práctica de la medicina tradicional, a decir

de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el

complejo mágico-religioso de los otomíes. En San

Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con

productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades

de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y

las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,

histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa

enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,

mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor

caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en

otomí recibe el nombre de u'jitio).

En la práctica de la medicina tradicional, a decir

de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el

complejo mágico-religioso de los otomíes. En San

Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con

productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades

de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y

las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,

histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa

enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,

mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor

caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en

otomí recibe el nombre de u'jitio).

En la época colonial, por medio de las bebidas

embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de

sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de

reacción afectiva ante la agresión cultural, la

dominación política, económica, religiosa de que

son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque

estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la

Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al

parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la

embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias

rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros

días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos

de los hombres y su sentido sagrado.

En la época colonial, por medio de las bebidas

embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de

sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de

reacción afectiva ante la agresión cultural, la

dominación política, económica, religiosa de que

son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque

estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la

Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al

parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la

embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias

rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros

días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos

de los hombres y su sentido sagrado.

Las viviendas indígenas de Amealco son construidas

con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de

tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos

del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que

tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos

son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra

apisonada.

Las viviendas indígenas de Amealco son construidas

con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de

tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos

del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que

tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos

son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra

apisonada.

En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño

hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega

con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,

quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin

ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,

sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.

En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño

hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega

con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,

quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin

ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,

sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.