Lunes

en la Ciencia, 5 de junio del 2000

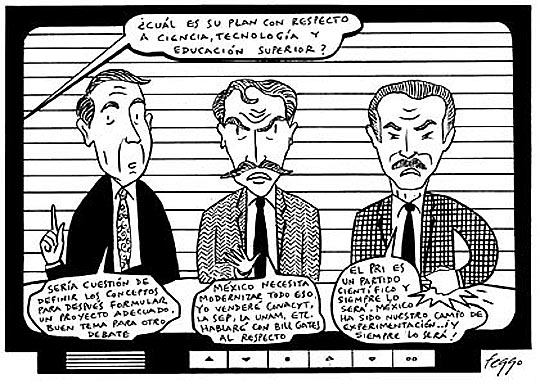

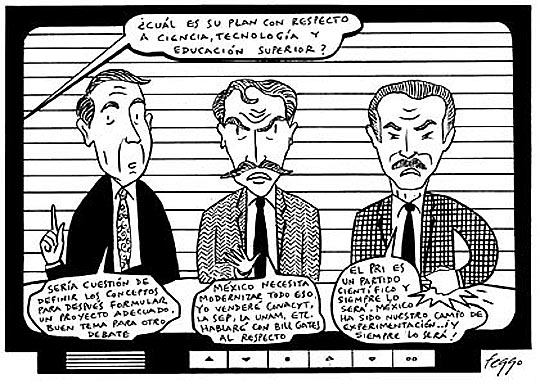

Desarrollo tecnológico, educación superior

y ciencia en tiempo de elecciones

ƑEl compromiso de los candidatos?

Gustavo Viniegra González

Casi todos los candidatos a la Presidencia de la

República y sus potenciales electores quieren un cambio, pero

poco se aclara en qué consistiría dicha

transformación y menos aun cómo afectaría al

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación

superior. Conviene, por tanto, usar los medios públicos de

comunicación para formular las posibles alternativas y esperar

las respuestas de los aspirantes.

Todos queremos salir del atraso y frustración en

que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país

entró en una gran crisis originada por una política

insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los

riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado

exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un

ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que

se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que

disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,

Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan

deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una

decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de

país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y

exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y

difícil, pero más redituable, de nación

competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada

para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor

agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio

nacional.

Todos queremos salir del atraso y frustración en

que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país

entró en una gran crisis originada por una política

insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los

riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado

exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un

ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que

se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que

disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,

Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan

deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una

decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de

país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y

exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y

difícil, pero más redituable, de nación

competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada

para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor

agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio

nacional.

Para la primera estrategia el nivel necesario de ciencia,

tecnología y educación superior es

mínimo. Principalmente se requieren cientos de miles de obreros

no calificados, decenas de miles de técnicos medios y algunos

cientos de administradores competentes, pues gran parte de la

tecnología se compra o se paga en forma indirecta, ya

prefabricada. Para la segunda estrategia se necesita contar con un

sistema bien articulado de ciencia, tecnología y

educación superior que, en colaboración con la industria

local, encuentre y desarrolle las versiones adaptadas de la

tecnología avanzada mundial. Compitiendo así con las

naciones asiáticas como Corea del Sur, Taiwán, China,

India, Indonesia, Malasia y Singapur, y conquistando el mercado de

productos tan diversos como los aparatos electrónicos, la

maquinaria pesada, el sector siderúrgico, la

petroquímica y la nueva ola de productos genéricos de

biotecnología.

A las naciones asiáticas les está tomando

cerca de 20 años pasar de su condición de ensambladores

a productores de aparatos. Pero en América Latina, y en

México en particular, no hay planes concretos para lograr esa

meta en un tiempo semejante. Esto se nota en la evolución de

índices tales como el coeficiente de innovación

(número de patentes registradas por mexicanos por millón

de habitantes) que se ha desplomado de cerca de 11 en 1982 a casi 4 en

1998. En el estancamiento de la inversión industrial para el

desarrollo tecnológico, que no ha pasado de 200 millones de

dólares anuales (menos del 0.05 por ciento del PIB) y a la

falta de superávit importante en la balanza comercial, que

ahora comprende transacciones cercanas a 260 mil millones de

dólares (mayores del 60 por ciento del PIB), pero rara vez

genera ganancias superiores al 1 por ciento del PIB. La falta de

ganancias en el comercio exterior no se debe a un fracaso de las metas

perseguidas, pues México fue el país que aumentó

más rápidamente sus exportaciones en el mundo

(más del 14 por ciento anual) en la década de los 90,

sino más bien al tipo de metas buscadas: exportación de

manufacturas ensambladas o materias primas con bajo valor agregado y

con alta dependencia de las importaciones de materias primas

intermedias, maquinaria y tecnología. Por eso, el gobierno

federal ha procurado compensar la falta de ganancias de la balanza

comercial con la importación de capitales, mediante altas tasas

bancarias de interés y eso ha conducido a la ineficiencia de la

banca privatizada, que acumula interés sobre interés en

el IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario), pero

coloca muy pocos préstamos para el fomento industrial.

Para ilustrar la importancia de una decisión

política a favor del fomento industrial, podemos imaginarnos a

un gobierno comprometido que decidiera duplicar la inversión

anual en ciencia y tecnología (2 mil millones de dólares

anuales) simplemente porque en vez de dedicar dos puntos porcentuales

al pago de la deuda del IPAB, los dedicase a préstamos blandos

o capital de riesgo con bajas tasas de interés para el

desarrollo tecnológico industrial. Sería otra forma de

subsidiar a la iniciativa privada con fondos públicos, pero

ahora, al sector de punta en las manufacturas para desarrollar

patentes propias, en vez de un cheque en blanco para los banqueros que

no pueden fomentar la industria. No se haría nada nuevo en el

terreno de la competencia internacional, porque todos los

países industrializados subsidian directamente el desarrollo

tecnológico aportando capital de riesgo de muy bajo

costo. Simplemente nos pondríamos al día con nuestros

competidores de Europa, Norteamérica y Asia. El impacto del

crecimiento acelerado del capital de riesgo para desarrollo

tecnológico puede ser muy grande. Puede ser la semilla de un

despegue económico con un valor agregado mayor de nuestra

economía, es decir, ganar mucho más dinero por cada

millón de dólares del PIB. Los candidatos tienen la

palabra: ƑA qué le apuestan? ƑA más de lo

mismo en la maquila? ƑEstarán dispuestos a cambiar hacia

la competencia? ƑQué medidas prácticas proponen?

El autor es profesor-investigador de la Universidad

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

[email protected]

Inicio

Todos queremos salir del atraso y frustración en

que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país

entró en una gran crisis originada por una política

insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los

riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado

exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un

ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que

se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que

disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,

Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan

deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una

decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de

país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y

exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y

difícil, pero más redituable, de nación

competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada

para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor

agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio

nacional.

Todos queremos salir del atraso y frustración en

que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país

entró en una gran crisis originada por una política

insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los

riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado

exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un

ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que

se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que

disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,

Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan

deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una

decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de

país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y

exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y

difícil, pero más redituable, de nación

competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada

para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor

agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio

nacional.