La Jornada Semanal, 13 de febrero del

2000

Hu Ping

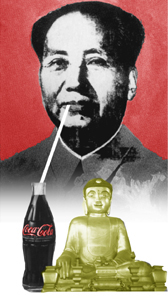

genero

Entre Mao y

Confucio

Hu Ping, director de la revista Beijing

Spring Monthly, estudia los aspectos principales de la fragmentada

realidad china y de los vertiginosos contrastes que oscilan entre la

voluminosa tradición y una modernidad que tiene su cumbre en el

skyline de Shangai. Hu Ping nos recuerda la novela de Yang Rui,

Los devoradores de arañas, en la cual la mariposa de la

tradición es alegremente devorada por la

``modernidad''.

Si tratamos de hacer

una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de

que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos

fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia

del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para

destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para

desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de

arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi

de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta

está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una

mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser

Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una

confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha

ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se

transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y

quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y

luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la

llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un

pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su

lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de

aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal

revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la

ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''

lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de

investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a

Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura

que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad

estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica

china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía

estar ya fuertemente occidentalizada.

Si tratamos de hacer

una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de

que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos

fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia

del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para

destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para

desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de

arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi

de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta

está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una

mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser

Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una

confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha

ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se

transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y

quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y

luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la

llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un

pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su

lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de

aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal

revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la

ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''

lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de

investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a

Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura

que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad

estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica

china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía

estar ya fuertemente occidentalizada.

Cuando evoca su pasado, se ve a sí misma en una pluralidad de

identidades situadas en diferentes periodos de tiempo, y no puede

evitar preguntase: ``¿Pueden estos innumerables y diversos `yo'

constituir una persona única e idéntica a sí misma? Entonces, ¿cuál

ser humano soy verdaderamente?''

Persiguiendo la historia

No hay que pensar que la crisis de identidad de Yang Rui empezó en

Occidente. De hecho, también los chinos que permanecen en China sufren

una crisis análoga, a menudo más dolorosa. Exactamente como cantó Cui

Jian en una de sus canciones: ``No soy yo el que no ve claro, es el

mundo que cambia demasiado aprisa.'' Desde entonces han pasado casi

diez años

y en China se han producido grandes cambios también en la vida de las

personas comunes, cuyas posiciones, papeles y modos de pensar han

cambiado de nuevo. En comparación, la mayor parte de los chinos que

desde hace mucho tiempo viven en el extranjero ha sufrido a lo largo

de su historia menos cambios. La identidad de los chinos que viven en

el extranjero permanece por lo general en la misma condición en que se

hallaba cuando dejaron su país. No hay que maravillarse cuando estos

nuevos chinos trasplantados al extranjero regresan de vez en cuando a

visitar su país, y se sienten desorientados y no entienden nada al ver

las enormes transformaciones producidas. Las calles y las imágenes de

las ciudades son apenas reconocibles, pero encuentran aún más

cambiados el modo de expresarse de las personas, su gestualidad y su

estilo, así como sus relaciones recíprocas. Antes, cuando alguien

regresaba del extranjero, a menudo era considerado como un

occidentalizado. Ahora, los chinos que residen en el continente

consideran a los chinos que residen en el extranjero como retrógrados,

partidarios de las reglas que sus amigos que han permanecido en China

han mandado al diablo desde hace tiempo.

Si nos esforzamos por hacer una descripción conclusiva de nuestras

experiencias en los decenios pasados, nos damos cuenta de que nuestra

vida se ha dividido en pequeños fragmentos y que en ella no ha habido

ninguna continuidad. No se asemeja a una novela sino, más bien, a

varios cuentos no relacionados entre sí. En ellos los personajes

pueden ser todavía los mismos, pero todo el resto muda constantemente,

desde la escena hasta el vocabulario, y es como si estuviéramos frente

a una vida nueva, extraña, imprevista, que hace ver todas las cosas de

ayer infinitamente lejanas y del todo distanciadas del

presente. Modificamos de manera incesante nuestros proyectos, nos

vemos obligados a empezar siempre de nuevo y, al final, no logramos

reconocernos ni a nosotros mismos. Este no es un problema personal o

individual sino una experiencia común a diversas generaciones de

chinos.

Entre los escombros

del comunismo

Es casi inevitable que cambios tan imponentes y fulminantes provoquen

una crisis de identidad, que en nuestro caso no puede ser imputada a

un simple conflicto entre tradición y modernidad. Los problemas que

los chinos enfrentan hoy son diferentes a los de hace un siglo. Si se

comparan entre sí los chinos de Taiwán, los de Hong Kong y los del

continente, entonces pierde valor el juicio según

el cual los habitantes de Taiwán y de Hong Kong serían más modernos y

occidentales, pero al mismo tiempo más tradicionalistas. Es obvio que

lo que distingue a los chinos del continente es la consecuencia del

régimen comunista que dominó los últimos cincuenta años. Y ciertamente

este régimen fue y es antitradicional y antioccidental, pero es

también un aborto producido por la mezcla entre tradición y

occidentalización. Como se apuntó al principio, es un hecho que la

historia del comunismo, tanto en China como en Rusia, ha durado lo

suficiente para lograr destruir la tradición, pero no como para

desarrollar una tradición propia. La quiebra del partido comunista es

tan radical como sus anteriores victorias. Es por esto que

consideramos a la era post-comunista como a una especie de cúmulo de

escombros intelectuales.

El primero de julio de 1997, Hong Kong fue restituida a China. En

Pekín hubo una gran fiesta con bailes y cantos organizados por las

autoridades. La canción que constituía el leitmotiv de la

fiesta llevaba el título ``Yo soy chino''. Esto me recordó un canto

coral de hace cuarenta años: ``¡Proletarios de todos los países,

uníos!'' El ser humano tiene una necesidad permanente de pertenencia,

debe sentirse inserto en una categoría precisa dentro de la

sociedad. Sabemos que somos seres humanos, y por lo tanto no nos

preguntamos: ``¿Yo, qué soy?'', sino más bien: ``¿qué especie de ser

humano soy?'' Esta es la razón por la cual, después la caída de la

ideología comunista, el nacionalismo ha colmado inmediatamente el

vacío que se produjo.

A los chinos nos

consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No

obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización

confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos

hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que

nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,

sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos

de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino

culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su

origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo

no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy

ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las

limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil

regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian

que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe

significar que China y los chinos, por su dedicación y por su

inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de

habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se

descuida establecer cuáles son en definitiva las características que

China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos

o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.

A los chinos nos

consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No

obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización

confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos

hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que

nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,

sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos

de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino

culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su

origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo

no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy

ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las

limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil

regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian

que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe

significar que China y los chinos, por su dedicación y por su

inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de

habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se

descuida establecer cuáles son en definitiva las características que

China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos

o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.

Una tradición cosmopolita

Como muchos saben, la puerta de China fue abatida hace un siglo por

los cañones occidentales. Por el contrario, ahora China se abre al

mundo por impulso propio. Hoy los chinos se abren al mundo sobre todo

yendo al extranjero, a diferencia de lo que pasaba durante la

revolución cultural. También entonces los chinos sentían el impulso de

ir hacia el mundo, como se evidencia en el eslogan que se enunciaba en

aquellos tiempos: ``Clavar en todo el mundo la grandiosa bandera roja

de las ideas de Mao Zedong.'' Ese eslogan pareció nacionalista pero,

de hecho, era cosmopolita, ya que en opinión de los chinos de

entonces, el maoísmo era aplicable no sólo en China sino en todo el

mundo: la verdad no se puede detener en las fronteras de un estado, y

el lado ambicioso del maoísmo no consistía en el hecho de que fuera

chino. De la misma manera, cuando los chinos eligieron al marxismo

como norma de vida no se consideraron occidentalizados, ni se creyeron

rusificados cuando decidieron tomar el camino de Rusia. ``Clavar en

todo el mundo la grandiosa bandera roja de las ideas de Mao Zedong''

no significaba ``chinificar'' al mundo: era algo muy diferente del

tradicional ``cambiar al mundo a través de China'' (yi xia bian

yi), un eslogan tras el cual se había expresado la arrogancia

nacionalista de los chinos.

La actual apertura de China hacia el extranjero también se apoya en

bases esencialmente cosmopolitas. En la fase crucial del debate sobre

la cultura china y la occidental, muchos consideraban que la cultura

china tradicional era sinónimo de atraso y que la moderna cultura

occidental representaba el progreso. Es interesante notar cómo la

política de aislamiento terminaba provocando tendencias cosmopolitas,

mientras que hoy la apertura hacia el extranjero provoca

inesperadamente, por reacción, el nacionalismo: entre más se cultivan

las relaciones con el extranjero, más se siente uno chino. Podría

parecer un círculo vicioso pero no es así, porque el actual

nacionalismo de los chinos tiene sus causas menos en el rechazo a

Occidente que en la convicción de la validez universal de los valores

de la humanidad. Si algún chino predice que el siglo XXI será de los

chinos, esto quiere decir que en el próximo siglo los chinos podrán

asumir un papel de guías para lograr algún importante objetivo común a

todos. Confucio opinaba que los humanos se asemejan en su esencia,

pero que en sus costumbres difieren de manera más bien relevante. Esto

quiere decir que entre más se frecuentan los seres humanos, más

rápidamente deberían acercarse los unos a los otros para resolver

muchos problemas fundamentales (como los del sistema político y

económico), mientras que las diferencias de sus costumbres de vida

podrían continuar subsistiendo todavía por mucho tiempo.

¿Significa esto que en el futuro China perderá la tradición que le

pertenece? Sí y no. La tradición china es tan grande y rica que la

pérdida de una de sus partes puede producir el refuerzo de otra. Son

bien conocidos los dos altos monumentos frente al palacio de

Tiananmen. En la antigüedad eran llamados bangmu (palo de la

denigración), y se hallaban en todas las calles importantes, de manera

que la población pudiera formular sobre ellos sus libres opiniones y

sus críticas al gobierno. Poner fin a nuestra tradición más

tradicional, ¿no puede significar simplemente reforzar nuestra

tradición liberal?

Traducción de Annunziata

Rossi

Si tratamos de hacer

una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de

que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos

fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia

del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para

destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para

desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de

arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi

de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta

está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una

mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser

Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una

confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha

ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se

transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y

quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y

luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la

llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un

pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su

lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de

aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal

revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la

ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''

lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de

investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a

Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura

que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad

estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica

china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía

estar ya fuertemente occidentalizada.

Si tratamos de hacer

una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de

que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos

fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia

del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para

destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para

desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de

arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi

de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta

está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una

mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser

Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una

confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha

ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se

transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y

quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y

luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la

llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un

pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su

lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de

aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal

revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la

ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''

lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de

investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a

Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura

que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad

estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica

china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía

estar ya fuertemente occidentalizada. A los chinos nos

consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No

obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización

confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos

hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que

nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,

sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos

de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino

culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su

origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo

no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy

ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las

limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil

regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian

que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe

significar que China y los chinos, por su dedicación y por su

inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de

habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se

descuida establecer cuáles son en definitiva las características que

China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos

o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.

A los chinos nos

consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No

obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización

confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos

hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que

nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,

sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos

de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino

culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su

origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo

no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy

ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las

limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil

regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian

que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe

significar que China y los chinos, por su dedicación y por su

inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de

habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se

descuida establecer cuáles son en definitiva las características que

China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos

o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.