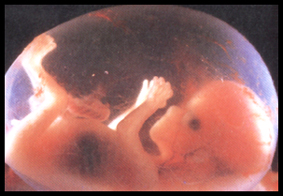

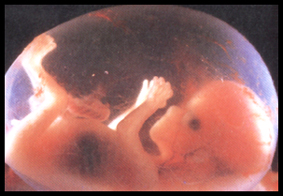

Las mujeres embarazadas viven hoy sus cuerpos de un modo que históricamente no tiene precedentes. Los estudios feministas han señalado el significado político que reviste la exposición pública del feto. En espectaculares y en otros anuncios publicitarios, al niño de Biafra con su vientre hinchado se le remplaza con un icono que semeja un muñeco de cabeza enorme. Ambas imágenes sugieren una indefensión y una calidad de víctima. Un llamado al bolsillo y otro al sufragio. Esta proliferación pública de fetos ha fortalecido la demanda de un control administrativo de las mujeres embarazadas y el incremento de protección legal del feto contra su madre. Es notable que quienes se oponen vigorosamente a la exhibición pública de los genitales sean los mismos que pagan los anuncios que descaradamente exhiben lo que hay detrás de esos genitales.

Deseo pues explorar los efectos corporales de una exposición mundial de la privacidad femenina. En los últimos años, varios estudios respaldan el hecho de que estos efectos somáticos efectivamente ocurren. De modo creciente la imagen pública del feto moldea la percepción emocional y corporal de la mujer embarazada. Como respuesta, algunas mujeres se preguntan hoy de qué manera pueden proteger su propia experiencia de embarazo contra la invasión de estos fetos públicos.

Los

orígenes del feto

Los

orígenes del feto

Para las mujeres que intentan distanciar su experiencia de la sombra de esta imagen poderosa, existen dos respuestas posibles: apropiarse del propio feto o rechazarlo. Hay un conjunto creciente de opciones para las mujeres embarazadas que intentan lo primero. Existen grupos de autoapoyo en los que las mujeres tratan de colaborar en la "construcción personal de la imagen de su bebé" y de establecer un "nexo" biofílico con el nonato.

A partir de este marco de referencia, deseo invocar las experiencias de mujeres del siglo XVIII y con ello analizar la sociogénesis y el poder del objeto histórico que se sitúa en el centro del debate que tanto ocupa a médicos, psicólogos, juristas, feministas y autoridades eclesiásticas. Llamo a este objeto el feto "público" para subrayar mi sorpresa ante su novedad histórica. Fetus es una palabra latina. Los diccionarios indican su alcance: significa los frutos de la tierra, de los árboles y del cuerpo. En una canción de cuna, es el término que se usa para dirigirse al bebé. Pero ningún diccionario alemán del siglo XVIII o XIX consigna su uso en su sentido actual. Cuando la palabra llega a lo vernáculo, semeja un término técnico que suena ampuloso en un inglés común. Un diccionario alemán dedicado a la historia de las palabras extranjeras, atribuye su primera utilización a Goethe, el cual habla del "feto que se conserva en una alacena en Braunschweig", pidiendo que lo más pronto posible "se le destace, se le deshuese, y se le prepare, pues ignoro qué utilidad puede tener semejante monstruo si no se le diseca para conocer su estructura interna".

Después de 1800 se usa ocasionalmente la palabra fetus para hablar de un aborto en animales domésticos, para señalar que algo salió mal y que la criatura no nacida está muerta. Los médicos adoptan después el término, aunque los teólogos se quedan con la palabra griega embryo. Ya en 1768, es decir, en la época de William Hunter, el reverendo Cangiamilia publicó en Palermo la primera Embryologia sacra. Pero hasta la fecha en que mi madre esperaba mi llegada, utilizar el término fetus hacía de ti una trabajadora social o una enfermera. Por lo común, una mujer llevaba un niño, engendraba un niño, iba con niño, o cargaba un bulto, un nacimiento, un fruto de su vientre, como enlista el Oxford English Dictionary esos términos ya obsoletos del vernáculo antiguo.

La construcción social de la maternidad

Hoy, cuando tengo un retraso en mi periodo menstrual, espero una semana, tal vez unos días más. Luego me enfrento a una decisión. Puedo cruzar un umbral históricamente inaudito y penetrar en el mundo de los "hechos" científicos procurándome un equipo para un examen de orina. Al observar el resultado, invento un feto, y con él la abstracción "vida". Me guste o no, me involucro de pronto en esa práctica moderna del conteo de cuerpos que inventó el mando militar norteamericano en Vietnam, y que hoy utilizan las autoridades de la Iglesia.

Cuando una mujer moderna se somete a este tipo de procedimiento, se le obliga a elegir entre dos actitudes existenciales, estar con vida o dar vida: por un lado, su propia vida, y por el otro, la vida que se puede sumar a otras vidas y dejarse administrar. Estas palabras remiten a dos modos de existencia, a dos tipos de conciencia que no están hechos de la misma sustancia histórica. En el primero, ella siente y experimenta, simplemente porque estar viva es en sí su condición. En el segundo, los especialistas le imputan un estado científicamente establecido. Si la prueba registra operacionalmente un cambio hormonal, se dice que ella carga consigo "una vida" y que comienza una carrera de nueve meses como un ecosistema propio. El manejo de la opinión pública ha sido, en este aspecto, mucho más efectivo de lo que mucha gente puede imaginar. Entendí esto luego de escuchar una observación hecha por el personal de un centro de planificación familiar en Alemania, en el cual se realizaron abortos únicamente durante los tres primeros meses del embarazo. Desde que se inauguró el centro, hace diez años, el personal ha observado el procedimiento que consiste en permitir que la paciente observe la bandeja donde se ha depositado el producto del proceso de succión. Durante los últimos dos o tres años, la reacción de las mujeres ha cambiado. Ahora muchas de ellas llegan a ver en la masa sanguinolenta el rostro de un bebé. La ideología de "una vida" en la matriz ha sido implantada en la mente de estas mujeres por los representantes de los diversos bandos de la controversia.

En este tipo de atmósfera, y dada la naturaleza del debate, las mujeres se enfrentan a una elección profunda y crucial. Pero esto no sucede en el nivel aún superficial de decidirse, en principio, a favor o en contra de un aborto. La elección de la que hablo tiene que ver con la ratificación personal de una vida imputada. Inmersa en un mundo de abstracciones biológicas, una mujer debe decidir ser la tutora de algo que es una imagen pública y compartir con los representantes de la ley la responsabilidad de su protección y desarrollo. A través de esta elección, se vuelve el sujeto de diversas necesidades: consejería, exámenes prenatales, diagnóstico, predicción, control del proceso, y de algo llamado "enlace prenatal". Para ella, la maternidad se convierte en el cumplimiento de un proceso aprendido de reproducción, cuidado infantil y educación.

Pero una mujer puede negarse a aceptar esta condición y colocarse fuera del marco que impone semejantes necesidades, y exponerse así, inevitablemente, a toda una serie de críticas. Algunos la verán como una "primitiva" que se niega recibir para sí misma y para su hijo los beneficios de la medicina moderna. Otros verán en ella a una romántica que coloca la buena voluntad, las emociones y la esperanza irresponsable por encima de las certidumbres de una realidad moderna institucionalizada. Otros más la desecharán tratándola de mujer utópica.

Sentada en mi biblioteca, cierro los ojos y mis pensamientos giran en torno de esta mujer. Sé bien que para ella no hay forma de regresar a lo que solía ser la preñez. Embarazada o no, le tocó vivir en la época del feto público, la época en que se ha reducido el nacimiento al último estadio de un desarrollo fetal, y en la que la muerte se ha convertido en la suspensión de "una vida".

Tomado del libro Disembodying women, perspectives on pregnancy and the unborn, de Barbara Duden, Harvard University Press, 1993.

Traducción: Carlos Bonfil.