La Jornada Semanal, 5 de noviembre de

1999

(h)ojeadas

Para documentar

nuestro

pesimismo

Luis

Tovar

Emilio García Riera,

Breve historia del

cine mexicano.

Primer siglo 1897-1997,

IMCINE/Ediciones

Mapa,

México, 1998..

En 1960, la revista

Artes de México publicó un número especial bajo el título

Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy

inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta

por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para

nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción

cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,

como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le

resultaba al autor.

En 1960, la revista

Artes de México publicó un número especial bajo el título

Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy

inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta

por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para

nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción

cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,

como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le

resultaba al autor.

Tres años después Ediciones Era publicó El cine mexicano -otra

obra tan difícil de encontrar en librerías como difícil es hallar

calidad en el cine de ficheras. En él se multiplican las películas

registradas hasta acercarse a las dos mil, y con esta cifra el autor

del libro casi homologaba la cantidad de las películas que había visto

con las que consignaba en este antecedente directo de lo que vendría,

poco más adelante, a satisfacer una necesidad que nadie había logrado

-ni se había propuesto- cubrir.

Durante diez años, de 1969 a 1978, también bajo el sello de Era, se

publicaron los nueve tomos de la primera edición de la Historia

documental del cine mexicano, conocida obra monumental que el

propio autor revisó y corrigió en 1990, añadiendo lo que nuestro cine

produjo en el ínter, hasta sumar la comprehensiva cifra de 3,544

películas, cuyas ficha técnica y sinopsis -deliciosamente aderezadas

con los comentarios del creador de esta auténtica enciclopedia-

requirieron dieciocho apretados tomos.

Todos estos datos pueden parecerle ociosos -o pedante su mención- a

quien conozca el nombre del autor de las tres obras referidas. Nada

más común en el muchas veces ocioso y no pocas ocasiones pedante

mundillo de los ``enterados'' de cine. Por desgracia, ellos y muchos

otros que también se dicen profesionales de la crítica y el periodismo

cinematográficos han venido demostrando, desde hace tiempo, un

desconocimiento y un desinterés -muy parecidos a la soberbia- respecto

a la obra de Emilio García Riera. Es verdad que las dificultades para

encontrar (y comprar) la colección completa de la Historia

documental han abonado lo suyo para que la omisión contra García

Riera sea más redonda. Pero también es verdad que, problemas de

distribución y de costo aparte, son más bien pocos los que aciertan a

recurrir a este documento indispensable cuando se trata de conseguir

un dato certero sobre cine mexicano.

Consciente de los problemas habidos con la extensión y la

disponibilidad de su Historia documental, Emilio publicó

recientemente la Breve historia del cine mexicano, cuyo

optimista subtítulo (``Primer siglo'') es el mejor testimonio del

ánimo con el que García Riera ha enfrentado siempre la tarea colosal

que se echó a cuestas por lo menos desde 1957, cuando México en la

cultura, ese pionero de los suplementos culturales en nuestro

país, publicaba sus notas, también pioneras del arte de la reseña

cinematográfica en estas latitudes.

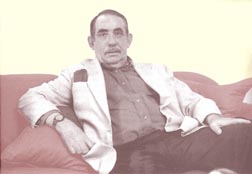

Con toda seguridad, Emilio García Riera es la única persona que ha

visto cerca del ochenta por ciento de toda la producción

cinematográfica mexicana, desde la época silente hasta 1997, año al

que llega esta Breve historia. Se dice fácil pero, por

supuesto, no lo es, y las razones son tantas que podrían abarcar un

volumen casi tan extenso como las 466 páginas del libro que nos

ocupa. Quedémonos en la mente, por ahora, sólo una de esas

(sin)razones, ya enunciada por el propio García Riera (e incluida en

el excelente artículo de Vicente Rojo que aparece en este suplemento):

``En México no hay cinemateca a la que se pueda acudir para ver las

películas nacionales que uno quisiera.'' Valga la repetición de la

cita por lo grave de la aseveración: Emilio señaló esta carencia hace

veintiún años y todavía es la hora en que nadie le ha puesto

remedio.

Antes de la era del press kit (paquete más promocional que

informativo sin el cual hoy en día muchos articulistas no serían

capaces de escribir una sola línea); antes de que los créditos de un

filme pudieran consultarse cómodamente en Internet; antes de que los

adjetivos fueran más importantes que los datos, el interesado tenía

que anotar, a oscuras y a toda prisa, quién produjo, quién hizo el

guión, quién actuó, quién etcétera (es bien conocida la referencia a

don Emilio en el cine, siempre provisto de una discreta luz, sin

moverse de su butaca hasta haber escrito cada uno de los datos

necesarios a su labor de difusión). No es mera nostalgia ni son ganas

de complicar las cosas proponiendo hacer algo que -aunque no en todos

los casos- ya no es necesario, pero en esa labor entonces ineludible

se basó la elaboración del único documento cinematográfico completo

con el que contábamos hasta hace muy poco tiempo, mismo del cual

proviene, en línea directa, esta Breve historia del cine

mexicano.

Como apunta el autor en el texto introductorio, se trata de ``un

trabajo de extrema condensación y de gran ampliación''. Lo primero es

porque este volumen incluye, resumida al máximo, toda la información

contenida en la Historia documental, y lo segundo porque a ese

inmenso cúmulo de datos ha debido sumarse lo realizado en México desde

1895 hasta 1929, así como la producción cinematográfica comprendida en

el periodo de 1977 a 1997. García Riera confiesa la ``mucha ayuda''

prestada por sus compañeros del Centro de Investigación y Estudios

Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara (centro que, por

cierto, le debe su creación al propio García Riera). También agradece

-lo mismo que el lector, tanto el que se dedica profesionalmente al

cine como quien sólo quiere disfrutarlo sin más-``la generosidad'' de

Moisés Viñas al facilitar las fichas básicas de todas las películas

filmadas en el último periodo mencionado.

Hasta aquí se ha

hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la

obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,

para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine

mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único

apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve

historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,

también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la

reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no

son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para

advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor

por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más

concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918

bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que

el público le concedió:

Hasta aquí se ha

hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la

obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,

para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine

mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único

apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve

historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,

también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la

reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no

son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para

advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor

por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más

concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918

bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que

el público le concedió:

...fue vista como ``innmoral'' por algunos,

pero obtuvo buen éxito de público [...], hubo espectadores que tomaron

a risa, como cosa inverosímil, la ubicación inicial de la cinta en un

demasiado familiar Chimalistac [...] Es de suponer en ese público

burlón una resistencia a aceptar hechos dramáticos que no ocurrieran

en lugares cosmopolitas y sofisticados. Un tal desdén, indicativo de

una actitud prejuiciada contra el cine doméstico, haría historia: por

largos años, lo demasiado cercano y familiar seguiría inhibiendo en

muchos espectadores la visión objetiva.

La cita es larga porque, en efecto, han sido largos, larguísimos los

años de vigencia de esta ``actitud prejuiciada contra el cine

doméstico'': todavía hoy, para un gran número de espectadores, es

necesario que la película transcurra en lugares ``cosmopolitas y

sofisticados'' para que valga la pena verla. Tal vez eso no

sería tan malo si la actitud proviniera del último de los adormilados,

los masticadores de palomitas, los fajadores que no juntaron para el

hotel o los oradores que no saben callarse durante una hora y media o

dos cuando se meten a un cine. Tal vez sería mejor si los prejuicios,

el desconocimiento y los lugares comunes a la hora de opinar sobre una

película no provinieran, precisamente, de quienes se supone están

capacitados para hablar de ella. Por supuesto que lo mejor sería que

ni unos ni otros pontificaran sobre cine a partir de la ignorancia (y

la palabra no debería sonarle ofensiva a nadie puesto que, Perogrullo

dixit, nadie lo sabe todo, ni de cine ni de ninguna otra cosa),

es decir, del dato parcial, la historia parcial, la opinión

parcial.

Es para subsanar estas carencias que Emilio García Riera lleva más de

cuarenta años escribiendo sobre nuestro cine; es para brindarnos la

posibilidad de sumar elementos a nuestra cinefilia que se ha ocupado

de recopilar, corroborar y difundir los datos básicos de esta siempre

vilipendiada cinematografía. No es lógico que habiendo una obra tan

vasta sobre cine mexicano, obra que es al mismo tiempo registro

exhaustivo y punto de vista bien fundamentado, todavía haya quien siga

valiéndose de la cita inexacta y quien siga emitiendo opiniones

basadas en la parcialidad. Ojalá que esta Breve historia del cine

mexicano sea útil para que pronto dejemos atrás una actitud que

sólo le ha hecho daño a nuestro séptimo arte, siempre tan necesitado

de cinéfilos cabales y enamorados como Emilio García Riera.

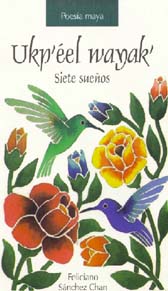

p o e s í a

El onirismo

maya

Rosa Aurora

Chávez

Feliciano Sánchez Chan,

Ukp'éel

wayak'/Siete sueños,

Escritores en lenguas indígenas,

A.C.,

México, 1999.

Una imagen. El fuego. Fuego quemando palabras, toda una tradición

escrita. Crepita una lengua y su poesía entre las voraces llamas. ``En

el humo de la quemazón se van desdibujando mis sueños.'' Cinco siglos

de incendios y la palabra aún palpita. Entre las cenizas se erige la

voz, la poesía maya, la palabra verdadera y fresca, el canto que

renueva la vida, los versos de Feliciano Sánchez Chan.

Después de siete

largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace

en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la

madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros

antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra

y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos

como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los

trece cielos.

Después de siete

largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace

en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la

madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros

antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra

y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos

como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los

trece cielos.

Dejémonos caer en el sueño primero, volvamos al origen: el árbol que

nos engendra, las ramas-brazos de la madre que nos envuelve, madre

luna desnuda, la muerte que es principio de toda la vida, el dolor que

es principio de todo gozo. Universo en gestación.

Prosigamos al sueño segundo: la palabra. Cantemos, que la voz abre

caminosÊporque los dioses escriben a través de mí, porque la primera

voz estalla en ecos, la palabra más antigua. Recordemos nuestro

nombre.

Penetremos el sueño tercero: la vida, el aliento en el vientre, la

noche que nace,Êel día que muere, la luz en la sombra. Somos de

maíz. Somos hombres y mujeres de maíz. Cuerpo que alimenta la

tierra. Brota la nueva semilla.

Comamos del sueño cuarto: la luz. ``El lenguaje de las estrellas del

cielo. Fuego que gime, a gotas brotan mis temores por mi

semidesnudez.'' Fuego que todo lo destruye pero que también ilumina;

el trueno, el relámpago, la capacidad de ver todo lo que falta, todo

lo que viene.

Veamos el sueño quinto: el espíritu. Estamos volando. Somos un

colibrí.

Nuestras alas en el sueño sexto: la otredad. Soñar, soñar la noche, el

grito... querer asir el grito y encontrar un espejo. ``¿Quién ha

abierto tantos surcos en mi rostro?'' Tú y yo en el espejo. Tú y yo

haciendo un hijo.

Engendremos el sueño séptimo: las otras muertes, son tantas mis otras

muertes que no las conozco. Son tantos los silencios.

Las cosas no vienen ni van. Somos nosotros los que vamos a

ellas. Ukp'éel wayak' nos guía, nos descubre que somos hombres

y mujeres amasados del maíz igual que antaño, aviva las voces de

nuestros ancestros a flor de piel y canto, nos alegra este peregrinar

con la música de la lengua maya, olvidada en nuestro entendimiento,

rítmica y melódica al oído, clara y contundente en nuestro corazón. La

lengua maya no está muerta. Nosotros tampoco, afortunadamente.

Despertemos en el ensueño del poeta:

Yo soy éste

Que cuelga sus sueños al

viento,

mientras espero que retoñe mi Ceiba

recorro caminos

subterráneos

en busca de piedras luminosas

para edificar la Casa

Grande

el nuevo Sol que vendrá.

FICHERO

Antología

32 narradores del sur, Horacio Salas, Alfonso Romano de

Sant'anna, Gerardo Fogel, Washington Benavides, Editorial Don

Bosco/Grupo Velox, Asunción, Paraguay, 1998, 406 pp.

Ensayo (literario)

Archipiélago de signos. Ensayos de literaura mexicana,

Felipe Vázquez, Ediciones del H. Ayuntamiento de Toluca, Toluca,

México, 1999, 223 pp.

Trayectoria de un intelectualista, Gottfried Benn

(traducción de José Manuel Recillas, Ensayo ediciones/Verdehalago,

México, 1999, 91 pp.

Ensayo (sociológico)

Ultimo cielo en la cruz. Cambio sociocultural y estructuras de

poder en Los Altos de Jalisco, Eliseo López Cortés,

Universidad de Guadalajara/El Colegio de Jalisco, México, 1999, 342 pp.

Filosofía

La ilustración olvidada, Julio Seoane Pinilla (comp.,

int. y trad.), Fondo de Cultura Económica, México, 1999 223 pp.

La intuición del instante, Gaston Bachelard, Fondo de

Cultura Económica, Col. Breviarios, 2a. edición, México, 1999, 141 pp.

Narrativa

Aforismos. La palabra es el falo del espíritu, Gottfried

Benn, selección y versiones de José Manuel Recillas, Universidad Autónoma de

Puebla/Verdehalago, Col. Las cascadas prodigiosas 42, México, 1999,

59pp.

Cielo de invierno, Luis González de Alba, Cal y Arena,

México, 1999, 253 pp.

El candor del padre Brown, Gilbert Keith Chesterton,

traducción de Alfonso Reyes, Losada/Océano, Col. Biblioteca clásica y

contemporánea, México, 1999, 286 pp.

El libro de las noches, Sylvie Germain, traducción de

Fabienne Bradu, Editorial Aldus, México, 1998, 318 pp.

Juan del Jarro, Norberto de la Torre, H. Ayuntamiento de

San Luis Potosí/Verdehalago, Col. Las cascadas prodigiosas 33, México,

1999, 107 pp.

La cruzada de los niños, Marcel Schwob, traducción de

Rafael Cabrera, Instituto Cultural de Aguascalientes/Verdehalago,

Col. Las cascadas prodigiosas 40, México, 1999, 62 pp.

Marcha seca, Francesca Gargallo, Ediciones Era,

Col. Biblioteca Era, México, 1999, 76 pp.

Trágico a medias, Fidencio González Montes, Instituto

Veracruzano de Cultura, Col. Los cincuenta, México, 1999, 106 pp.

Poesía

Amor convenido, Rodolfo Naró, Editorial Letras vivas,

Col. Los otros poetas de la banda eriza, México, 1999, 52 pp.

Antorchas, Francisco Magaña, Verdehalago, Col. Las

cascadas prodigiosas 34, México, 1999, 95 pp.

Armar las palabras, Pilar González Basteris, Fidel

Luján, Araceli Mancilla, Julio Ramírez, Universidad Nacional Autónoma

de México, Col. El ala del tigre, México, 1999, 150 pp.

Escrito en México (1974-1984), Enrique Fierro (selección

y prólogo de Verónica Grossi), Fondo de Cultura Económica, Col. Tierra

firme, México, 1999, 334 pp.

Oficio: arder (obra poética 1982-1997), Efraín

Bartolomé, Universidad Nacional Autónoma de México, Col. Poemas y

ensayos, México, 1999, 545 pp.

Ora la pluma, Fernando Fernández, El Tucán de Virginia,

México, 1999, 85 pp.

Revista

Arqueología mexicana, vol. VII, núm. 40,

noviembre-diciembre 1999, Alfredo López Austin, Eduardo Matos

Moctezuma, Roberto García Moll, Elsa Malvido, Elisa Ramírez, entre

otros, Editorial Raíces, México, 77 pp.

La troje. Re-vista literaria, núm. 11, junio-agosto

1999, Lizbeth Padilla, Eduardo Osorio, Raúl Trejo Villafuerte, Raúl

Bañuelos, entre otros, Instituto Mexiquense de Cultura, México, 120

pp.

Revista de filosofía, año 32, núm. 95, mayo-agosto 1999,

Mauricio Beuchot, Ma. Dolores Illescas Nájera, José Eduardo Pérez

Valera, entre otros, Universidad Iberoamericana, México, 342 pp.

Teatro

Al final del espejo. Monólogo en un acto, Lucero Curiel,

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Verdehalago,

Col. Tiempo de voces 25, México, 1999, 21 pp.

En 1960, la revista

Artes de México publicó un número especial bajo el título

Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy

inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta

por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para

nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción

cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,

como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le

resultaba al autor.

En 1960, la revista

Artes de México publicó un número especial bajo el título

Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy

inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta

por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para

nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción

cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,

como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le

resultaba al autor. Hasta aquí se ha

hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la

obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,

para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine

mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único

apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve

historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,

también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la

reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no

son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para

advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor

por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más

concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918

bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que

el público le concedió:

Hasta aquí se ha

hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la

obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,

para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine

mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único

apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve

historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,

también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la

reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no

son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para

advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor

por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más

concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918

bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que

el público le concedió: Después de siete

largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace

en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la

madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros

antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra

y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos

como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los

trece cielos.

Después de siete

largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace

en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la

madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros

antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra

y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos

como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los

trece cielos.