La Jornada Semanal, 10 de octubre de

1999

(h)ojeadas

Llamar a las cosas por su

nombre

Margo

Glantz

Luisa Valenzuela,

Cuentos completos y

uno más,

Alfaguara,

México, 1998.

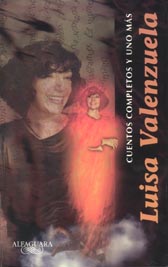

Una primera

observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa

Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,

llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,

tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un

retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez

fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo

intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un

vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en

efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y

el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de

discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en

diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se

produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa

informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la

semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota

cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la

enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas

raras.

Una primera

observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa

Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,

llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,

tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un

retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez

fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo

intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un

vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en

efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y

el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de

discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en

diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se

produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa

informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la

semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota

cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la

enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas

raras.

Paso al título, Cuentos completos y uno más. De inmediato nos

conduce a un texto clásico, Las mil y una noches y a su

narradora Sherezada. Referencia inequívoca, aquí sí, a esa manera

fragmentaria y juguetona que rescata a los cuerpos de la muerte

mediante la narración. Varios de los cuentos coleccionados aquí, los

de Simetrías o cuento de Hades, se relacionan con el

cuento de hadas o con el cuento erótico tradicional para subvertirlos,

desmontando sus incongruencias, desvistiendo sus estereotipos. Dan

ganas de citar un fragmento del Estudio sobre las mujeres de

Diderot: ``La mujer lleva dentro de ella un órgano susceptible de

espasmos terribles que dispone de su ser y suscita en su imaginación

fantasmas de todo tipo... es de este órgano, propio a su sexo, que

surgen todas esas ideas extraordinarias.'' ¿Qué querrá decir Diderot

con historias extraordinarias? ¿Un cuento de hadas o un cuento de

Hades? ¿Será la Caperucita Roja una de esas historias? ¿Como la cuenta

Luisa en su cuento ``Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja''?:

Quizá me demoré demasiado contemplando. El

hecho es que al retomar camino encontré entre las hijas uno de esos

clásicos espejos. Me agaché, lo alcé y no pude menos que dirigirle la

ya clásica pregunta: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¡Tu

madre, boluda! Te equivocaste de historia -me contestó el espejo.

¿Equivocarme, yo? Lo miré, al espejo, desafiándolo, y vi naturalmente

el rostro de mi madre. No le había pasado ni un minuto, igualita

estaba cuando me fletó al bosque camino a lo de la abuela. Sólo le

sobraba ese rasguño en la frente que yo me había hecho la noche

anterior con una rama baja. Eso, y unas arrugas de preocupación, más

mías que de ella. Me reí, se rió, nos reímos, me reí de este lado y

del otro lado del espejo, todo pareció más libre, más liviano; por ahí

hasta rió el espejo. Y sobre todo el lobo.

Se gesta un lenguaje lírico y desenfadado, un humor negro que se evade

como el humo. La repetición de los temas funciona como una

reconversión del discurso realista tradicional, una desmitificación de

lo romántico, lo legendario, los estatutos genéricos, las afinidades

electivas y las afinidades y discrepancias afectivas y

biológicas. Cuentos que no dejan de serlo pues al recontarse las

combinaciones se despolarizan y se reinventan; por ejemplo, la bruja y

el hada se disuelven en un neologismo, la brhada, para

convertirse en una misma y sola cosa, como la abuela, la madre, la

Caperucita y el lobo:

Noto a la abuelita muy cambiada.

Ella me saluda, me llama, me invita.

Me invita a meterme en la cama, a su lado.

Acepto la invitación. La noto cambiada pero extrañamente familiar.

Y cuando voy a expresar mi asombro, una voz en mí habla como si

estuviera repitiendo algo antiquísimo y comenta:

-Abuelita, qué orejas tan grandes tienes, abuelita, qué ojos tan

grandes, qué nariz tan peluda

(Sin ánimos de desmerecer a nadie)

Y cuando abro la boca para mencionar su boca que a su vez se va

abriendo, acabo por reconocerla.

La reconozco, lo reconozco, me reconozco.

Y la boca traga y por fin somos una.

Calentita.

La repetición de los temas y de los argumentos no se queda allí

solamente, la repetición escarba y desgarra, como si ese órgano

susceptible de espasmos terribles que describe Diderot y que produce

fantasmas e ideas extraordinarias -¿serán ideas extravagantes?-

estuviera minando el discurso. Cito un fragmento de un texto

-corregido y aumentado- que escribí para un congreso en Ottawa en

1978, en que conocí a Luisa:

La fascinación que ejerce en el discurso

masculino, razonado, el discurso apasionado de la otra boca, esa boca

desde donde cuenta Sherezada, no basta para desmitificarlo. Determina

de entrada una mirada que nunca es neutra porque se carga de

sexualidad. Si el discurso femenino es el que la segunda boca emite

(cuya voz, insisto, si se toma al pie de la letra el pensamiento de

Diderot, proviene de ese órgano susceptible de espasmos terribles), y

si esa boca es el sexo femenino que al tiempo que pare relata, ¿qué

será la verdadera escritura femenina?, y, sobre todo, ¿qué papel

jugará el cuerpo femenino en la reescrituración del discurso que

codifica la moral sexual, la de género y la escritura, si ese cuerpo

es mirado y determinado hasta en su capacidad de relatar por un

discurso masculino?

Ya en 1913, Walter Benjamin anotaba: ``No tenemos experiencia de una

cultura de la mujer.'' Y Balzac, por su parte, avisaba que ``todo

poder será tenebroso o no será poder, puesto que todo lo visible está

amenazado''. Y aunque en Luisa, como dije antes, hay muchos registros

y este variado libro nos los exhibe, he elegido tomar éste solamente,

el que se refiere a los discursos de géneros y al discurso de la

sexualidad, un discurso que no por haberse frecuentado numerosamente

es todavía nuestro, esto es, también de la mujer. De allí estos juegos

ligeros y pueriles con los cuentos donde se refieren cosas ligeras y

pueriles en la superficie, una superficie amenazada sin embargo por lo

tenebroso.

En otro de mis textos (y pido perdón por este repetitivo autoplagio

poco modesto) hablaba yo de que quizá una de nuestras posibles

escrituras del siglo XXI sería reescribir de nuevo Las mil y una

noches o por lo menos reescriturar el texto indagando en el

sentido de las inscripciones que se nos ofrecen como una serie de

marcas descifrables. Y esa intención siempre vigente en la obra de

Luisa Valenzuela me hermana con ella, no sólo por una larga amistad

sino por una semejante sensibilidad escrituraria y una constante

búsqueda que perfora los relatos y trata de develar las marcas por más

siniestras que éstas sean, evitando caer en la trampa de los modelos

restablecidos para la literatura escrita por mujeres.

Y encuentro que en estos últimos cuentos de Luisa con los que se

inicia el volumen de cuentos completos, esta intención es meridiana,

parte de marcas, de huellas discernibles, recoge los indicios y

revierte, devolviéndonoslo, el texto vestido con otra piel, vuelto del

revés: así, la idea misma de libro se cambia, deja de ser un objeto

para convertirse en animal, y sin embargo es un libro que no muerde,

mientras que el gato es eficaz.

En los títulos de los libros suele estar la clave; dan el tono, avisan

de un proceso de repetición incesante, reproducen la cadena de la

repetición psíquica y al mismo tiempo la rompen, pero parten de ella

para romperla mejor, como cuando el lobo responde a las preguntas de

Caperucita y dice que sus ojos y sus orejas son muy grandes para ver y

oír mejor. En el límite, la repetición no es sólo un método para poner

de relieve las inscripciones invisibles sino su forma misma de

duplicación y reversión, doble y referente al mismo tiempo.

Fue mamá quien mencionó la palabra lobo.

Yo la conozco pero no la digo. Yo trato de cuidarme porque estoy

alcanzando una zona del bosque con árboles muy grandes y muy

enhiestos. Por ahora los miro de reojo con la cabeza gacha.

No, nena, dice mamá.

A Mamá la escucho pero la oigo. Quiero decir, a mamá la oigo pero la

escucho. De lejos como en sordina.

No nena.

Eso le digo, con magros resultados.

El discurso realista

no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una

especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer

de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,

una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas

zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una

mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya

no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha

caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y

ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la

torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí

misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad

y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el

hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no

pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única

forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la

ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el

lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de

autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es

cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está

alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve

al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio.

El discurso realista

no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una

especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer

de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,

una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas

zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una

mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya

no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha

caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y

ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la

torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí

misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad

y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el

hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no

pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única

forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la

ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el

lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de

autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es

cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está

alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve

al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio.

No le asombra para nada el hecho de estar

sin memoria, de sentirse totalmente desnuda de recuerdos. Quizá ni

siquiera se dé cuenta de que vive en cero absoluto. Lo que sí la tiene

bastante preocupada es lo otro, esa capacidad suya para aplicarle el

nombre exacto a cada cosa y recibir una taza de té cuando dice quiero

(y ese quiero también la desconcierta, ese acto de voluntad), cuando

dice quiero una taza de té...

Y después están los objetos cotidianos: esos llamados plato, baño,

libro, cama, taza, mesa, puerta. Resulta desesperante, por ejemplo,

enfrentarse con la llamada puerta y preguntarse qué hacer. Una puerta

cerrada con llave, sí, pero las llaves ahí no más sobre la repisa al

alcance de la mano, y los cerrojos fácilmente descorribles, y la

fascinación de otro lado que ella no se decide a enfrentar.

Ella, la llamada Laura, de este lado de la llamada puerta, con sus

llamados cerrojos y su llamada llave pidiéndole a gritos que

transgreda el límite. Sólo que ella no, todavía no; sentada frente a

la puerta reflexiona y sabe que no, aunque en apariencia a nadie le

importe demasiado.

La mujer, quizá Laura, quizá simplemente María, como dice el tango,

trata de dibujar un gesto, realista por excelencia, cuando empieza a

llamar a las cosas por su nombre. El texto, lo sabemos bien, nunca es

inocente: alberga una ideología y denota un proceso en que ha sido

revertida la justicia: carecer de palabras revela el verdadero estado

de la mujer del cuento que comento, su desnudez, pero muestra asimismo

que carecer de verbo equivale a haber sido revestido de un discurso de

dominación y de ignominia. Cuando se domeña el cuerpo como se domeña a

un potro se puede llegar a la abyección, y esa abyección se traduce

por la carencia de palabras, las más elementales, las cotidianas. Y

cuando no se puede recurrir a las palabras, cuando faltan, no es

posible formular un discurso racional. Laura sufre la instancia difusa

del poder como abuso, al tiempo que pesa sobre ella la acción y la

influencia de un discurso social autoritario, como diría Shoshana

Felman.

Hemos dado la vuelta: regresamos a Diderot.

La enunciación de un discurso femenino que organiza una cabeza

masculina no ha sido aniquilada. Para evitar que el sexo hable, y

específicamente el sexo de la mujer, se le amenaza de muerte o se le

liquida como ser humano para convertirlo en simple cuerpo biológico

que responde a los instintos. No otra fue la táctica de los nazis en

los campos de concentración, con todos los prisioneros y no

solamenteÊcon las mujeres.

Pero cuando la mujer narra suele producirse un curioso efecto si lo

narrado escapa a las normas tradicionales: se quiere amordazar a

Sherezada, su presencia como hablante que organiza un discurso

perfectamente coherente, producido desde un cuerpo biológico dotado de

razón y capaz de organizar discursos, ¡oh violencia!, desde sus dos

bocas provoca indignación y angustia, no sólo a los hombres sino

también a las mujeres.

Suena muy dramático, ¿no? Y al dramatizar el discurso de Luisa

Valenzuela me parece que lo cancelo. Retomo el hilo, trato de nuevo de

aproximarme mejor a sus relatos y finalizar este breve texto. Cito a

Gustavo Sainz en su prólogo a este libro que comento:

La tarea de escribir es desgarradora pero

dichosa al mismo tiempo. La narrativa está del lado del goce pero

también un poco en el infierno. Así escribe sus cuentos, sin modelos

definidos, más bien buscando formas, intensidades, ritmos, exabruptos

y límites excéntricos.

El discurso realista pretende alejar al mundo de la locura. La

escritura trata de rellenar la ausencia que ella deja, una carencia

extrema, imposible de colmar. ¿Imposible? Caigo de nuevo en lo

dramático y me alejo de la escritura de Luisa, aunque hay que convenir

en que gran parte de lo que se narra en sus cuentos es de una enorme

crueldad, aunque esa crueldad se matice por el efecto de

distanciamiento que se logra con el humor. ¿No era éste uno de los

métodos dramáticos más efectivos de los usados por Bertolt Brecht?

Me muerdo la cola y termino este texto que he escrito a

retazos. ¿Acaso no es el remiendo una labor totalmente femenina? Lo

termino con otra cita mía, sacada de un ensayo que hace muchos años

publiqué sobre Luisa:

Quizá una de las claves para entender la

narrativa de Luisa Valenzuela no esté en la dificultad de nombrar la

realidad sino en la imposibilidad de darle a las cosas sus nombres

verdaderos, como si algo que fuese verdadero en una realidad en sí

misma imperfecta, siempre a punto de escindirse, algo a punto de

explotar, fuese imposible. Ese universo está en guerra perpetua, y

ante él uno sólo puede balbucear ``aquí pasan cosas raras''. Sólo

existe una certeza: estamos siempre en guerra, y necesitamos echar

mano de otras armas, otras palabras para desarmar la

realidad.

N o v e l a

El paraíso según

morrison

Leo Eduardo

Mendoza

Toni

Morrison,

Paraíso,

Ediciones B,

Barcelona,

1998.

En el principio de la

novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra

prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a

aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese

es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,

Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora

luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura.

En el principio de la

novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra

prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a

aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese

es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,

Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora

luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura.

En Los condenados de la tierra, libro cuyos postulados Sartre

reivindicó con entusiasmo, Franz Fanon habla de la violencia del

colonizado contra el colonizado: es el primer síntoma de la rebeldía y

en la comunidad de Ruby -formada por familias negras cuyos orígenes se

remontan al siglo XVIII- la presencia de estas mujeres engañadas,

laceradas, tan rechazadas como en su día lo fueron las nueve familias

fundadoras del pueblo, representa la tentación, ese lado oscuro al

cual temen. Su sola presencia perturba a quienes han vivido siendo el

surco del ceño divino, tal y como se haya escrito en el pozo, ese

tótem que llevaron con ellos a lo largo de todo su peregrinaje. Pero

en 1975 el férreo control que ejercía la comunidad y quienes

pertenecen a los roca ocho -es decir, miembros de las más antiguas

familias- empieza a resquebrajarse entre los jóvenes, quienes no sólo

plantean cambiar aquellas palabras pintadas toscamente en el pozo que

es el símbolo comunitario, sino que se rebelan y encuentran en la

emigración su destino.

La cuarta de forros de la edición española de la novela menciona a

Faulkner, y no es casual asociar al creador del condado de

Yonapatawpha con la escritora negra: en ambos hay una vena

fundacional, historias de familia que valen por la de toda una región

o un mundo -en el caso de Morrison podemos pensar en La canción de

Salomón o Jazz. Pero no es sólo eso: sus criaturas,

frágiles y sórdidas, se hallan atrapadas en un marasmo de obsesiones

que muchas veces las lleva al crimen: muchos de los fundadores de Ruby

y sus descendientes están emparentados con el Popeye de

Santuario. Por lo menos, sus acciones así lo delatan: en ellos

no parece tener cabida ni el dolor ni el remordimiento, y la masacre

contra las mujeres del convento -que no es tal- parece

confirmarlo. Son la representación, la cabeza de una comunidad

temerosa incluso ante su propia libertad.

Pero en Paraíso

el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es

verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la

nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado

para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las

clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,

histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y

encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por

una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los

muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a

quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la

de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de

la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente

automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría

narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces

femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres

de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores

del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles

genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman

la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración

salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo

de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las

mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales

salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las

protagonistas.

Pero en Paraíso

el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es

verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la

nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado

para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las

clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,

histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y

encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por

una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los

muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a

quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la

de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de

la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente

automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría

narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces

femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres

de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores

del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles

genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman

la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración

salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo

de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las

mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales

salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las

protagonistas.

El mito se mezcla aquí con la vida de los personajes, los envuelve. Al

conspirar contra quienes son diferentes, los habitantes de Ruby se

olvidan de sus propios orígenes y caen en la misma intolerancia que

los llevó al éxodo. Las mujeres del convento fueron y son víctimas

propiciatorias para los pobladores, como antes lo fueron para quienes

las engañaron, golpearon o despreciaron. Y es precisamente la

desconfianza de quienes las ven como una amenaza -tras su presencia en

una boda- lo que desencadena la tragedia, una tragedia presentida,

anunciada por las tensas relaciones que se viven en ese momento en el

pueblo.

Pero no se piense que Paraíso es una novela de tesis. Nada más

alejado de las intenciones de la autora: la historia del pueblo da pie

para explayarse en muchas direcciones y, sobre todo, para explorar el

alma de sus protagonistas, su vida interior poblada de fantasmas. Por

eso es que el final resulta tan ambiguo e inquietante y provoca, como

toda gran literatura, el desasosiego dentro de sus lectores.

N o v e l a

El realismo

inverosímil

Antonio

Contreras

Víctor Luis González,

Ventana sin

paisaje,

Lectorum,

México, 1999.

Hace algunos meses un

amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de

drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar

reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí

sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me

parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot

mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me

describió entonces detalles de los visitantes, características del

recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato

sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo

privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual

manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así

es el mundo.

Hace algunos meses un

amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de

drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar

reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí

sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me

parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot

mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me

describió entonces detalles de los visitantes, características del

recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato

sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo

privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual

manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así

es el mundo.

En Ventana sin paisaje nos encontramos con una novela entre

costumbrista y realista, pero sin credibilidad. Es la historia de un

¿asesino?, ¿madrina?, pequeño burgués ilustrado metido en el hampa

policial, contrapunteado con un lumpen de ``amplia'' cultura empírica,

corrector de estilo y profesor de inglés, pero que pronuncia

polecía. Carlos y Fabián, los protagonistas, son a la vez

desdichados y nihilistas; corruptos y de izquierda (declarativa);

empobrecido uno y enriquecido el otro. Son la expresión de ``la vida

en el neoliberalismo'', según se afirma en la contraportada. La

historia se desarrolla durante alrededor de quince años, entre finales

del echeverrismo y principios del salinismo, sin que se perciban las

transiciones ni la evolución de los personajes. Eso sí, se informa que

pasó el tiempo.

A esta debilidad narrativa se suma la inverosimilitud de las

situaciones. Fabián, a los quince años de edad, frecuenta cabarets y

da la impresión de que regentea a una prostituta, amante de quien al

cabo de los años resulta ser su mejor amigo, pero se trata de su

madre. En 1985, a pocos días de los sismos, conoce en un pleito de

cantina en el centro histórico a un tipo que nomás porque sí le

financia un negocio y lo contacta con socios, llega a manejar un antro

que deja grandes ganancias, le indignan la injusticia y la miseria,

pero no le importa vender droga y alcohol con tal de conseguir

dinero.

Carlos, a los doce años, asesina a su padrastro y huye, solo, a Nueva

York y a Europa. No terminó ninguna carrera pero es muy culto, tanto,

que es su lenguaje el que predomina en toda la novela. Cualquier

diálogo que ocupe más de dos líneas, en cualquier situación, parece

monólogo de Carlos, pues no hay dominio del autor sobre los

personajes. De ahí que resulte absurdo que Fabián pueda elaborar una

metáfora sobre Sísifo, pero no sepa qué es un símil.

La construcción de la novela es caótica, con un narrador omnisciente

que utiliza la primera y segunda personas. Su atmósfera parece pensada

más para cine que para literatura. Lo peor es que su aire es de

película vieja. Si acaso llegara a filmarse esta historia, seguro

resultaría un filme tipo Juan Orol.

FICHERO

antología

Antología de la poesía moderna y contemporánea en lengua

española, Raúl Leyva, Alfonso Rangel Guerra, Héctor Valdés,

entre otros, Col. Lecturas universitarias núm. 2, UNAM, México, 1999,

267 pp.

cine

Alfred Hitchcock. Vértigo/De entre los muertos, José

Luis Castro de Paz, Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1999,

127 pp.

Charles Laughton. La noche del cazador, Doménec Font,

Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1998, 106 pp.

David Lynch. Terciopelo azul. Charo Lacalle, Ediciones

Paidós, Col. Películas, España, 1998, 152 pp.

Franois Truffaut. Los cuatrocientos golpes, Esther

Gispert, Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1998, 128 pp.

Luis Buñuel. Viridiana, Vicente Sánchez-Biosca,

Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1999, 102 pp.

Nuevos conceptos de la teoría del cine, Robert Stam,

Robert Burgoyne, Sandy Flitterman-Lewis, traducción de José

P. Cogollos, Ediciones Paidós, Paidós Comunicación núm. 106, España,

1999, 271 pp.

Violencia y cine contemporáneo, Olivier Mongin,

traducción de Marcos Mayer, Ediciones Paidós, Paidós Comunicación

núm. 103, España, 1999, 191 pp.

diseño industrial

Inventario crítico de las máquinas desfibriladoras en México

(1830-1890), Alfonso Zamora Pérez, UAM, Col. Libros de texto y

manuales de práctica, México, 1999, 155 pp.

ensayo (filosófico)

Hermenéutica, analogía y significado. Discusión con Mauricio

Beuchot, Raúl Alcalá Campos, Col. Magnum Bonum, Editorial

Surge, México, 1999, 87 pp.

entrevista

Cultura escrita y educación. Conversaciones con Emilia

Ferreiro, José Antonio Castorina, Daniel Goldin y Rosa María

Torres, edición de Graciela Quinteros, Col. Espacios para la lectura,

Fondo de Cultura Económica, México, 1999, 262 pp.

historia

Orígenes de nuestra ciudad, Fernando Curiel, Angeles

González Gamio, Eduardo Matos Moctezuma, Luis Ortiz Macedo, Vicente

Quirarte, Archivo General de la Nación/Gobierno del Distrito Federal,

México, 1999, 79 pp.

ingeniería

Problemario de termodinámica aplicada, Raymundo López

et al., UAM, Col. Libros de texto y manuales de práctica,

México, 1999, 222 pp.

narrativa

La oruga en la rosa, Ernesto Castillo, Universidad

Autónoma de Nuevo León, México, 86 pp.

La perfecta espiral, Héctor de Mauleón, Ediciones Cal y

Arena, México, 1999, 131 pp.

Los placeres y los días, Marcel Proust, traducción de

Pilar Ortiz Lovillo, UAM-Verdehalago, Col. Vagaluz núm. 15, México,

1999, 219 pp.

Vida real del artista inútil, Marco Aurelio Carballo,

Col. Arco Iris, Editorial Colibrí, México, 1999, 155 pp.

Vueltas de tuerca. Cuentos de escritores politécnicos,

Emilio Carballido, Jaime Valverde A., Miguel Angel Tenorio,

Rafael Ramírez Heredia, entre otros, Ediciones del

Ermitaño/Minimalia/Instituto Politécnico Nacional, México, 1998, 327

pp.

poesía

Adrede y Gatuperio, Gerardo Deniz, Col. Lecturas

Mexicanas, Cuarta Serie, Conaculta, México, 1998, 170 pp.

revistas

Alforja, Revista de poesía, otoño de 1999, Hugo

Gutiérrez Vega, Antonio Mátesis, Odysseas Elytis, entre otros,

Fraternidad Universal de los Poetas, Otoño 1999, México, 153 pp.

Descritura, Revista Literaria Independiente, Segunda

época, núm. 12, Homenaje a Ricardo Garibay, Alberto Chimal, Saúl

Ibargoye, entre otros, con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura

y las Artes, Pachuca de Soto, Hgo., 1999, 79 pp.

Diógenes, Revista Trimestral, núm. 168, Francois

Bédarida, Paul Ricceur, Christian Meier, entre otros, Coordinación de

Humanidades/UNAM, México, 1999, 94 pp.

Fractal, Carlos Montemayor, Carlos Liscano, Tomás

Segovia, Carlos Pereda, Elsa Cross, entre otros, Revista trimestral,

número 11, julio-septiembre, México, 1999, 163 pp.

sociología

Un acercamiento a la edad media (instituciones, cultura,

sociedad), Virginia E. de la Torre, Lourdes Gómez Voguel,

Margarita M. Helguera, UAM, Col. Libros de texto y manuales de

práctica, México, 1999, 171 pp.

Una primera

observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa

Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,

llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,

tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un

retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez

fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo

intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un

vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en

efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y

el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de

discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en

diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se

produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa

informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la

semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota

cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la

enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas

raras.

Una primera

observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa

Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,

llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,

tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un

retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez

fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo

intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un

vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en

efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y

el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de

discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en

diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se

produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa

informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la

semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota

cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la

enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas

raras. El discurso realista

no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una

especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer

de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,

una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas

zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una

mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya

no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha

caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y

ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la

torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí

misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad

y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el

hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no

pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única

forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la

ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el

lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de

autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es

cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está

alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve

al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio.

El discurso realista

no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una

especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer

de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,

una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas

zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una

mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya

no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha

caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y

ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la

torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí

misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad

y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el

hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no

pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única

forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la

ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el

lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de

autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es

cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está

alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve

al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio. En el principio de la

novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra

prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a

aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese

es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,

Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora

luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura.

En el principio de la

novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra

prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a

aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese

es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,

Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora

luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura. Pero en Paraíso

el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es

verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la

nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado

para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las

clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,

histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y

encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por

una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los

muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a

quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la

de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de

la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente

automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría

narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces

femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres

de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores

del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles

genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman

la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración

salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo

de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las

mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales

salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las

protagonistas.

Pero en Paraíso

el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es

verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la

nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado

para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las

clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,

histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y

encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por

una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los

muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a

quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la

de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de

la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente

automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría

narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces

femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres

de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores

del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles

genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman

la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración

salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo

de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las

mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales

salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las

protagonistas. Hace algunos meses un

amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de

drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar

reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí

sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me

parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot

mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me

describió entonces detalles de los visitantes, características del

recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato

sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo

privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual

manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así

es el mundo.

Hace algunos meses un

amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de

drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar

reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí

sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me

parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot

mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me

describió entonces detalles de los visitantes, características del

recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato

sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo

privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual

manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así

es el mundo.