|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 9 de diciembre de 2012 Num: 927 |

|

Bazar de asombros Bitácora bifronte Dos poemas La fiesta del teatro Puebla, nuevo espacio nacional para el Héctor Azar, el El tío vania de Columnas: |

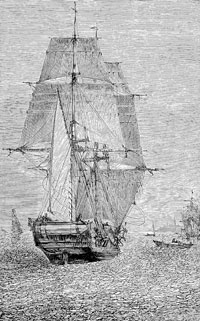

Ilan Stavans Dos ingleses Beagle ¿Qué habría ocurrido si Darwin no hubiera zarpado en el barco hms Beagle? Quizás hubiese terminado como pastor rural en Inglaterra y nosotros careceríamos de la teoría de la selección natural, que explica no solamente el origen de las especies sino el hábitat y la dinámica de las sociedades humanas. Darwin, entonces un joven naturalista de veintidós años, fue invitado por el capitán Robert FitzRoy, a la postre el segundo gobernador de Nueva Zelanda y un meteorólogo innovador, para acompañarlo en el segundo viaje exploratorio del Beagle. El viaje duró de diciembre de 1831 a octubre de 1836. La trayectoria del barco empezó en Plymouth, Inglaterra, y siguió a las Islas Azores y Cabo Verde, Brasil, Argentina, las Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Chile, Perú, las Islas Galápagos, Australia, Nueva Zelanda, África, de vuelta a Brasil y de regreso a Inglaterra. El diario de ese viaje se publicaría en 1839, en cuatro volúmenes, bajo el título de Narrative of the Surveying Voyages of H.M.S. Adventure and Beagle. El tercero es la crónica de Darwin. Cuando, en 1859, apareció Sobre el origen de las especies, a FitzRoy lo sorprendió el rechazo de Darwin al orden bíblico. Esa sorpresa, en sí misma, es asombrosa porque a bordo del Beagle los dos hablaron de muchas cosas pero nunca de religión. Darwin dejó de ir a la iglesia cerca de 1851, cuando murió su hija Annie.

Darwin es un admirable observador que, al igual que Freud, escribe no como científico sino como narrador. El Beagle es un vehículo que, en su itinerancia, lo inspira a entenderlo todo como a través del movimiento. Lo mismo habla Darwin de las características anatómicas de los crustáceos que de las masacres indígenas perpetradas por el caudillo Juan Manuel de Rosas en Argentina. El movimiento también lo hace reflexionar sobre el vuelo de las aves y la inmigración entre los humanos, que entiende como una expresión del instinto de supervivencia. FitzRoy se suicidó en 1865. El Beagle fue saldado en 1870, su madera vendida a Messrs Murray and Trainer (o Rainer), quienes la utilizaron para la construcción. Darwin, por su parte, enfatizó hasta su muerte el papel fundamental que juega el azar en la vida. Shakespeare en español Me interesa hablar de las fortunas de Shakespeare en lengua castellana. Vale recordar, a manera de introducción, que la primera traducción del Quijote fue al inglés y, de hecho, que esa traducción de la primera parte salió en Londres cuatro años antes que Cervantes publicara la segunda parte. Es decir, los británicos tenían su Quixote antes de que el hidalgo muriera en su cama de La Mancha. En dirección opuesta, tuvieron que pasar 169 años para que la primera “versión” de una obra de Shakespeare –el Hamleto, de Ramón de la Cruz (1772)– para que Shakespeare existiera en castellano, aunque de manera incompleta y reconfigurada, prueba de que la civilización hispánica es insular, por no decir cuasi autista. El trayecto de Shakespeare no está libre de loables esfuerzos, como la serie Shakespeare por escritores que coordinó Marcelo Cohen a principios de este siglo para la Editorial Norma y que aspiraba a publicar, versiones “rigurosas y contemporáneas de las obras completas hechas por poetas, dramaturgos y narradores de América Latina y España”. Muchas de ellas interesan menos por su fidelidad que por su astucia quijotesca. No extrañará a nadie que, de todas las obras de Shakespeare, la que se ha multiplicado por sobre todas las demás es Hamlet. En total, hay dieciocho traducciones, entre las que se destacan una de Leandro Fernández de Moratín, bajo el seudónimo de Inarco Celenio (1789), la frecuentemente plagiada de Guillermo Macpherson (1873; nota bene: el plagio es un sine qua non en las traducciones de cualquier clásico), y la de Tomás Segovia (2002), de la cual Juan Villoro dijo una vez que es “por ahora, una obra maestra casi secreta”. O pensemos en los sonetos. Hay once traducciones completas, ninguna de ellas felices. La archicomentada por su efectismo es la de Manuel Mujica Láinez, quien durante la primera mitad de la década de los años cincuenta, para lidiar con el espanto del peronismo, convirtió cuarenta y nueve de los 154 poemas. A pesar de sus destrezas pasajeras, el traductor olvida –¡asombro de asombros!– que la tradición se define, sobre todo, por su rima, convirtiendo así al autor de The Rape of Lucrecia en un precursor accidental de Whitman. ¡Ah, la tristeza! Quizás Shakespeare esté destinado para siempre a ser nuestro hermano desconocido. |