|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 9 de septiembre de 2012 Num: 914 |

|

Bazar de asombros James Thurber, humorista La antisolemnidad Rousseau y la ciudadanía Razón e imaginación Rousseau o la soberanía Rousseau, tres siglos El andar de Juan Jacobo Enjeduana, ¿la primera poeta del mundo? Columnas: |

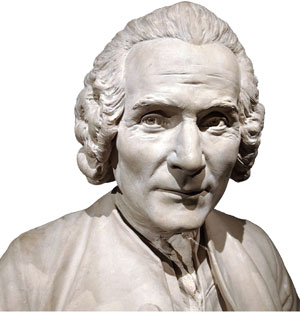

Rousseau tres siglos de pensamiento El hombre moderno

Miriam M. S. Madureira En un conocido pasaje de su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau compara al hombre “civilizado” o “sociable”, su contemporáneo, con el hombre “salvaje” que habría vivido en un hipotético Estado de Naturaleza en los inicios de la historia humana: “el salvaje –dirá Rousseau– vive en sí mismo; el hombre sociable, siempre fuera de sí”. Con ello, Rousseau será el primero en nombrar aquella experiencia, según muchos, central de la modernidad, a la que se ha llamado después, con diferentes interpretaciones, la experiencia de la escisión o de la enajenación modernas: la experiencia de la imposibilidad de identificarse con, o reconocerse en, todo aquello que ahora aparece –en términos más contemporáneos– como el otro de uno mismo: la naturaleza y el mundo de los objetos mismos, los demás sujetos y la sociedad, e incluso nosotros mismos. Todas esas dimensiones le aparecerán al sujeto moderno como teniendo algún grado de extrañeza, como efecto de la ausencia de una identidad que frecuentemente se pretende restablecer. Porque central en esa experiencia será, en las interpretaciones posteriores, la percepción de esa extrañeza como resultado de una pérdida: se habría perdido, irremediablemente, una inmediatez originaria, resultado de una identidad previa de lo que ahora aparece como extrañado. También el vivir “fuera de sí” de Rousseau parte de la percepción de una pérdida. Aquello que se habría perdido aparece en sus dos principales discursos –el Discurso sobre las ciencias y las artes, de 1750, y el mencionado Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, de 1755– como contraste con la vida “civilizada” objeto de su crítica, la que a su vez se describe en ellos como resultado de un proceso de decadencia y corrupción.

Cada uno de los dos discursos contesta a una pregunta propuesta por la Academia de Dijon para una disertación, con el objetivo de premiar a la mejor respuesta. En el primero de ellos –con el cual Rousseau fue premiado por esa Academia–, el autor, ofreciendo una respuesta original a la pregunta propuesta (“si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a depurar las costumbres”), expone toda la cultura de las “luces” y de la “reflexión” como corruptoras de la virtud moral y ciudadana que él cree encontrar en pequeñas repúblicas como Esparta, uno de sus modelos: en lugar de depurar las costumbres, las ciencias y las artes más bien las habrían corrompido. Y en el segundo discurso, Rousseau retomará el tema al exponer el paso de un Estado de Naturaleza, que él mismo admite que posiblemente nunca habría existido, a la “civilización” moderna, marcada por la desigualdad. Como contraste al diagnóstico del mundo “civilizado” moderno, Rousseau describe aquí un estado marcado por la “celeste y majestuosa simplicidad” de la naturaleza, en el que el “hombre salvaje” habría vivido “errante por los bosques, sin industria, sin habla, sin domicilio, sin guerra, sin relaciones, sin necesidad alguna de sus semejantes, sin el menor deseo por hacerles daño”: sujeto “a pocas pasiones y bastándose a sí mismo”, “no sentía más que sus auténticas necesidades”. Pero a pesar de sus diferencias, el diagnóstico de la modernidad que Rousseau expone en esos dos discursos –y que está presente también en otros de sus escritos– coincide en ver el origen del “vivir fuera de sí” del hombre “civilizado” en dos rasgos centrales de la “civilización”: la “opinión” y la “reflexión”. En primer lugar, la “opinión”: El “vivir fuera de sí” del “civilizado” tendrá su origen, para Rousseau, en lo que el autor percibe como el lujo, la obsesión por las apariencias, la vanidad, y la búsqueda de la “estimación pública” –por las que él mismo había pasado en los salones parisienses– que él ve como producto del desarrollo moderno de las ciencias y las artes. El hombre “salvaje” había podido “vivir en sí mismo” por no sentir más que sus “auténticas necesidades” y por no necesitar de sus semejantes; el hombre “sociable” ha perdido para Rousseau esa autosuficiencia que permitía su coherencia interna justamente en la medida en que “sólo del juicio ajeno […] extrae el sentimiento de su propia existencia”. Es el peso de “la opinión” y la dependencia de la mirada de los otros, expresión misma de la dependencia de los otros también en otros sentidos y asociada a la desigualdad, lo que estará por detrás de este aspecto de la experiencia de “vivir fuera de sí”. Y aquí entra también el otro aspecto de su diagnóstico: el hombre moderno vive “fuera de sí mismo” también por efecto de la reflexión, es decir, por el proceso mismo que la Ilustración francesa asociaba a las luces de la razón. Es conocida la afirmación de Rousseau en el segundo discurso de que si “la naturaleza nos ha destinado a estar sanos, […] el estado de reflexión es un estado contra natura, y que hombre que medita es un animal depravado”. La reflexión es lo que hace que se pierda la inmediatez que caracterizaba a la situación natural que permitía al hombre “vivir en sí mismo”. Rousseau presenta ese aspecto en primer lugar en el sentido del distanciamiento de un contexto ético y de la pérdida de una virtud que habría tenido aquel carácter inmediato que le hacía aparecer como casi natural en los pueblos que él ve como no corrompidos: acerca de Roma, por ejemplo, el autor afirma, citando a Séneca, que hasta cierto punto de su historia “los romanos se habían contentado con practicar la virtud; todo se perdió cuando empezaron a estudiarla”. Para Rousseau, quien distingue entre un autosuficiente “amor de sí” y el egoísta “amor propio”, “es la razón que engendra el amor propio, la reflexión la que lo fortifica”. Y la causa de ello está en el distanciamiento que el reflexionar provoca frente a su objeto: según Rousseau, “la razón hace replegarse al hombre en sí mismo, lo aparta de todo lo que le incomoda y aflige”. Así se rompe la identificación inmediata, en el estado de naturaleza, entre “el animal espectador y el animal que sufre”, con la que Rousseau describía el único rasgo vagamente social del “salvaje”, la “piedad natural” con la que moderaba su amor de sí. Al “replegar al hombre en sí mismo”, la reflexión lo aparta de sí mismo y de los demás, de su “segunda naturaleza” virtuosa; y ésta a su vez coincide aquí con la primera: con su propia naturaleza interna, parte ella misma de la naturaleza en general. La pérdida de la inmediatez dada por la autosuficiencia natural causada por la reflexión es efecto así de un distanciamiento frente a la naturaleza, al otro y a sí mismo, y genera la dependencia frente a esas dimensiones ahora extrañadas de nosotros mismos. Por ello, el hombre civilizado vive “fuera de sí”. Sin embargo, la historia para Rousseau no termina aquí. Se puede ver El contrato social como un intento de restablecer la independencia y libertad naturales, y así también la identidad originaria, bajo otros parámetros: como libertad civil, en la que el hombre, al obedecer a la voluntad general, “no obedezca empero más que a sí mismo y quede tan libre como antes”. En la sociedad política así constituida, el hombre pasaría a vivir otra vez “en sí mismo”. Sólo que ahora por “convención”, y ya no por fuerza de la naturaleza: también El contrato social parte de los hombres “como son”, lo que es decir, como son hoy, y Rousseau tenía claro que su modelo de sociedad sólo podría servir estrictamente hablando para pequeñas repúblicas, como su Ginebra natal. A los demás hombres y mujeres que vivimos –sujetos modernos– replegados en nosotros mismos, pero fuera de nosotros, ni un regreso a la selva –que Rousseau nunca ha propuesto– o a la vida natural en las playas de los caraibas nos podrá regresar a la inmediatez perdida. La religión civil

Zenia Yébenes En El contrato social, Rousseau busca la instauración de un credo secular cuya finalidad sería asegurar la unidad del Estado. Rousseau tenía la idea de elaborar una profesión pública de fe. Esta fe sería distinta de la fe religiosa cristiana. En primer lugar, porque “el cristianismo es una religión totalmente espiritual que desapega a los hombres de las cosas de la tierra” (El contrato social, de donde también las citas que siguen). En segundo lugar, porque atentando contra el espíritu social “lejos de entroncar los corazones de los ciudadanos con el Estado [el cristianismo] los separa de él como de todas las cosas de la tierra”. De estas premisas va a extraer la necesidad de formular la religión civil en la que se promueva el amor del ciudadano por sus deberes políticos. Los artículos de la fe rousseauniana son entendidos como sentimientos de sociabilidad, sustitutos laicos de la solidaridad religiosa. En ese marco son simples, precisos, y (en tanto artículos de fe) sin explicación ni comentario: “La existencia de la divinidad benefactora, poderosa, inteligente, previsora y proveedora, la vida futura, la felicidad de los justos y el castigo de los malhechores, la santidad del contrato social y de las leyes: éstos son los dogmas positivos. En cuanto a los negativos, los resumo en uno solo: la intolerancia.” La cuestión sin embargo se devela más compleja, porque el ciudadano que no admita o acepte los principios de la profesión de fe debe ser expulsado del Estado. No por impío o hereje, matiza Rousseau, sino por insociable. ¿Cómo pueden los ciudadanos como grupo sobreponerse al amor propio, a la dinámica de la desigualdad y a los regímenes de esclavitud y de dominio que los rigen? No es la sabiduría, ni siquiera la justicia de la voluntad general lo que cuenta, sino el hecho de su existencia como general. La cesión de las respectivas voluntades particulares crea leyes que gobiernan al individuo y asegura que la sociedad se transforme en un yo común. La relación entre la voluntad general y las voluntades particulares es sin embargo difícil de esclarecer. ¿Cómo persuadir a cada uno de los ciudadanos de rendir su voluntad? Si la virtud ha de ser posible en el Estado, ha de ser a través de una figura que instile su carácter y sus costumbres en las leyes que los hombres han de otorgarse para someterse a sí mismos. Rousseau lo llama el Legislador. Alguien que no tenga ningún rol en la estructura de gobierno pero que constituya su condición de posibilidad. El Legislador debía “ser una inteligencia superior, que viese todas las pasiones de los hombres y que no experimentase ninguna”. Como los hombres no suelen atender a razones, tendría que ser capaz de recurrir a una autoridad de otro orden, la autoridad de una religión civil que pudiera persuadir sin violentar: “He aquí lo que obligó en todos los tiempos a los padres de la nación a recurrir a la intervención del cielo y a honrar a los dioses […] a fin de que los pueblos, sometidos a las leyes del Estado como a las de la Naturaleza […] obedeciesen con libertad y llevasen dócilmente el yugo de la felicidad pública.” El Legislador, conocedor del corazón humano, daría a los ciudadanos una religión civil que los persuadiera y que favoreciera sus sentimientos de cohesión con el Estado. A través de los rituales y ceremonias cívicas, al rendir culto al Estado el individuo se sentiría parte del Todo. La felicidad se basaría en confinar los deseos particulares a los límites impuestos por la necesidad que determinaría la voluntad general. |