|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de septiembre de 2011 Num: 861 |

|

Bazar de asombros Tomarse el día Monólogos Compartidos Mujeres, poetas y beatniks Entrevista con Alberto Manguel Lawrence Ferlinghetti. Lucian Freud, lo verdadero y lo palpable Lucian Freud más allá de la belleza Manuel Puig: lo cursi transmutado en arte Columnas: |

Jorge Moch Statu quo y televisión Tener televisión no parece difícil hoy. En cualquier sitio hay una, desde la mansión en que pantallas de plasma y últimos berridos de la tecnología se reproducen como panes bíblicos, hasta chozas del extrarradio urbano donde puede no haber agua corriente, ni vidrio en las ventanas o siquiera piso de cemento, pero sí una antena de televisión brotando de la techumbre. Las antenas erizan la piel de nuestras ciudades y son con la basura, la estridencia publicitaria de los anuncios espectaculares y la propaganda electorera, el pelambre postmoderno de nuestra modernidad. Hubo un tiempo en que poseer un receptor de televisión era prebenda y arrebato exhibicionista que provocaba desprecios y chiflas por parte de la radio, la prensa escrita o el cinematógrafo, pero criaba verde envidia en vecinos y parientes. En el anecdotario urbano de ciertos barrios durante la primera mitad del XX a menudo encontramos esa familia que podía comprarse un aparato de televisión y lo exhibía como símbolo de una retorcida superioridad. A veces era negocio: se cobraba una módica cuota y todo el que cabía en la estancia se apretujaba en torno a un armatoste de madera que pesaba media tonelada y ofrecía apenas unas diez o doce pulgadas de pantalla en blanco y negro: las primeras rca de 1939 o las Fliptop de 1959, las Airline o las Zenith que muchas veces solamente llenaron espacio porque no había señal que recibir, pero dejaban muy en alto las ínfulas de algunos ricos de chequera gorda y seso blando.

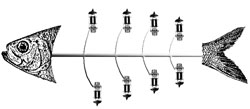

Como el transistor al bulbo, el chip al transistor y el superconductor al chip, la tecnología que parece extravagante suele ser el pez grande que traga al pez viejo y confiado –allí los rollos magnetizados que cayeron a los pies del disco de acetato, que cayó ante la cinta magnetofónica y de video(del carrete abierto al cartucho de ocho pistas al casete), que se derrumbó ante el disco compacto, que se desmoronó ante el devedé que va cayendo ante las nuevas siempre, más veloces siempre, más compactas siempre maneras de reelaborar y almacenar más y mejor información–, la televisión ha evolucionado de los bulbos y los onerosos rayos catódicos a pantallas de apenas unos centímetros de espesor, sin emisión calórica y sin tiempos de espera de encendido. En dos generaciones, la de mis padres y la mía, hemos visto la eugenesia de la televisión: nacer el artilugio, desarrollarse, meterse en nuestras casas y hacerse un nido propio, crecer, multiplicarse, hacerse de pronto dueña de prácticamente toda nuestra información; una vertiginosa carrera de ingenios que se siguen reinventando, cada vez más rápido, explorando las cotas axiales de las tres dimensiones y apuntando ya a una cuarta. Nunca sobró el dinero en casa, pero desde luego teníamos televisión. Era muy del montón. Había sido un apetitoso regalo de bodas para mis padres. Allí estuvo por años –para una familia de clase media era impensable cambiar seguido de televisión– básicamente para que Zabludovsky mintiera cada 24 Horas y para que los escuincles, puesto que todavía no aparecía el Ritalin como amansalocos de moda, pasáramos la tarde viendo las caricaturas que presentaba el Tío Gamboín en el Cinco, o aquella maravilla perdida para siempre que fue La canica azul en el Trece de Imevisión antes de que la devorara la licantropía privatizadora. Nuestra tele, desde luego en blanco y negro –un día lograrían mis padres catafixiarla por otra que nos permitiera gozar El mágico mundo del color los miércoles hacia las ocho de la noche– era una Philco que daba unos correntazos horribles cuando se la tocaba. Eso, en tiempos en que ni imaginábamos las delicias del control remoto, era un cotidiano martirio: “Párate a cambiarle”, “¿por qué yo si le toca a él?”, “no es cierto, yo le cambié hace rato”, “párate a cambiarle o la desconecto”… Con tanta revolución tecnológica todos seguimos queriendo una tele más grande. Un vecino aquí cerca remodeló una habitación que da a la calle para que al pasar pudiéramos ver su monstruo de setenta pulgadas… Mi mujer y yo nos conformamos por quince años con el mismo armatoste al que le aguantamos la fealdad –y el peso– pero no que asomara una mancha roja –a veces verde– al centro de la pantalla. Hoy somos los flamantes esclavos de una belleza plana y oscura como un monolito cósmico de Kubrick, de cuarenta y dos pulgadas y admito, no sin vergüenza, que con tal de tener una tele que se cuelga como un cuadro me he vuelto a endeudar irremediablemente. Sé que suena a adicción, pero juro que la controlo... |