|

|

Ana García Bergua

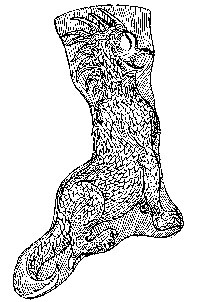

ESCRITO EN CALCETINES

Pocas prendas tan cercanas a uno como sus calcetines, cosa tan de intimidad. No es algo de nuestro fondo que mostremos a los demás, como una fina lencería, un tatuaje o un olor en la piel; los calcetines son, en realidad, nuestra pata de león, una parte del animal que fuimos y que recuperamos disfrazando los pies. Inevitablemente ridículos y a la vez entrañables, nuestros calcetines nos reconcilian con la frialdad del suelo, confortan a nuestros pies desnudos e inermes. Quizá los calcetines hayan sido nuestro mayor grado de civilización, la alfombra particular de cada pie, cansado de lidiar con la tierra helada y armado sólo de toscos zapatos o de sandalias que en el frío no hacían más que emular el desamparo.

Pocas prendas tan cercanas a uno como sus calcetines, cosa tan de intimidad. No es algo de nuestro fondo que mostremos a los demás, como una fina lencería, un tatuaje o un olor en la piel; los calcetines son, en realidad, nuestra pata de león, una parte del animal que fuimos y que recuperamos disfrazando los pies. Inevitablemente ridículos y a la vez entrañables, nuestros calcetines nos reconcilian con la frialdad del suelo, confortan a nuestros pies desnudos e inermes. Quizá los calcetines hayan sido nuestro mayor grado de civilización, la alfombra particular de cada pie, cansado de lidiar con la tierra helada y armado sólo de toscos zapatos o de sandalias que en el frío no hacían más que emular el desamparo.

Son también los calcetines espejo de pobreza, prisa o descuido; piénsese, si no, en el proverbial olor a calcetín, o en el momento vergonzoso en que nos quitamos el zapato en la zapatería y aparece, como una señal terrible, el agujero ya clásico que delata nuestro carácter indolente o nuestros pocos pesos, cuando no la agresividad incontrolable de la lavadora. Ese agujero que antecede al hoyo en el zapato, oprobio de los más infortunados. Y para arreglarlo ya no existen los huevos de madera que nuestras abuelas y madres usaban para remendar los calcetines, esos objetos tan bonitos y surrealistas que bailoteaban por el costurero como si fueran los hijos inmortales de una gallina de mármol.

Como todo lo que llega al mundo en pares, los calcetines tienen una curiosa tendencia a separarse y a perderse. Son como aquellos gemelos de suerte trágica, que terminan creciendo en distintos lugares y a veces, ya viejos, se encuentran, tras haber vivido cada uno un destino distinto. Su afinidad nunca se pierde, sus almas siempre se reconocen como en un espejo, y el calcetín solitario carga siempre un aire de abandono (además, nadie se lo puede poner). El calcetín que se queda a nuestro lado es, claro, el gemelo bueno —como en aquella novela de Wilkie Collins, Armadale—, y uno siempre se pregunta a dónde van a parar los otros, los perdidos, si viven en un limbo para calcetines o en una casa doble, igual a la propia, cuya dueña —que debe ser una mala mujer— se pregunta también por el calcetín faltante. En su humilde hogar de ustedes, la señora Lupe amarra los calcetines huérfanos y los deja a un lado de las sábanas. A mí ese amarre siempre me causa tremenda inquietud, y me hace sentir como si fuera la directora de un orfanatorio: ¿pues a dónde están, tantos y de colores tan variados, qué clase de vida les ha tocado en suerte? Mi experiencia es que el par desaparecido nunca regresa; quizá vive preso para siempre en un rincón oscuro, y surgirá en el día en que se desmantele la casa y su hermano haya ido a parar a la basura.

Cuánta tragedia por un par de calcetines, dirán ustedes. Lo que nunca he visto ni leído es una imagen terrorífica de calcetines —unos calcetines en cuyo fondo, al estilo del almohadón de plumas de Horacio Quiroga, aniden unas bestias comepiés, o unos calcetines cuyo largo sea suficiente para ahorcar a alguien, como sí ocurre con las medias, esas perversas pantimorfas—, tan suaves son siempre, tan serviciales e inocentes. Sólo conozco un poema de Carmen Villoro en el que conmina al lector a darles las gracias a sus calcetines, y hace bien. Y sólo los niños sienten aversión por sus calcetines, tanta como la que le declaran a sus zapatos, cuando, emulando a Tom Sawyer, nada más llegando a casa se los quitan a toda prisa como si les comieran los pies.

Y es que por más finos que sean, los calcetines resultan siempre un poco ridículos y por ello son muy usados en la comedia: recordemos a Groucho Marx con su gorro, su camisón blanco y sus calcetines negros. Y un hombre con calcetines en la cama, dicen, equivale a un refrigerador. Una mujer, dicen, también. Una amiga me cuenta que una vez encontró a un escritor muy famoso, vestido con gran elegancia. Para precisar la elegancia un poco antigua del escritor, mi amiga describió sus calcetines: "esos calcetines casi transparentes y con dibujos que antes usaban los señores". Esos, eran, recuerdo, los calcetines elegantes y serios, aspirantes a medias, cuyo bouquet evocaba las calzas y las pelucas; esos calcetines quedaron en cosa de amaneramiento para ejecutivos, no sé quién los use ahora. Y aún había un anuncio de una marca de calcetines que, decía, otorgaban distinción. Eso es difícil; por su cortedad, que no por su corta edad, los calcetines siempre estarán un poco al borde del calor y la risa.